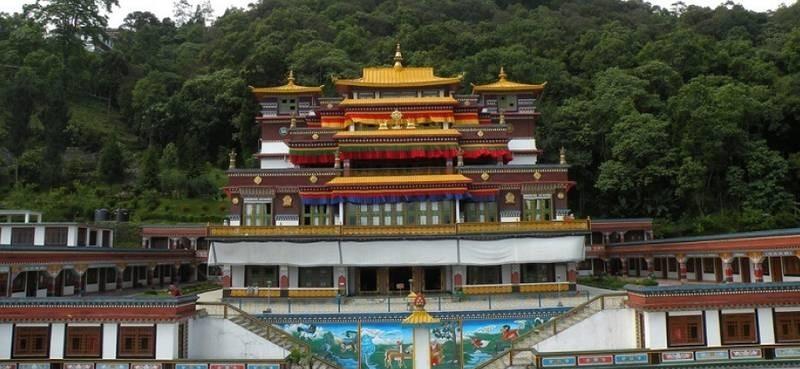

1975年,印度不顾全世界的反对,强行吞并了喜马拉雅山脉中的小国锡金。这个只有7000多平方公里、人口不到60万的小国,一夜之间成了印度第22个邦。 聊起锡金,很多人可能就一个模糊的印象:那个被印度吞并的小国。但你可能不知道,这个喜马拉雅山怀抱里的小国,曾经跟咱们中国有着千丝万缕的联系。 早在17世纪,藏传佛教的一支南下,建立了纳穆加尔王朝,也就是锡金王国。后来,尼泊尔的廓尔喀人打过来,锡金国王跑到西藏求救,乾隆爷二话不说,派兵就把廓尔喀人给收拾了。从那以后,锡金就成了咱们大清的藩属国。 可惜,后来国力衰退,英国人就从南边摸了上来。1890年,一纸《藏印条约》,锡金成了英国的“保护国”,跟咱们的宗藩关系也就断了。 这“保护国”的名头,听着还行,实际上就是把外交、国防、经济大权都交出去了。二战后,英国人拍拍屁股走了,印度作为“遗产继承人”,自然而然地接管了对锡金的“保护权”。 可印度的野心,远不止当个“保护大哥”那么简单。 印度的东北部,有那么一大块地方,像阿萨姆邦、曼尼普尔邦,这几个邦一直不太安分,闹独立的想法时有发生。而这块地方跟印度本土连接的,只有一个极其狭窄的走廊,叫西里古里走廊,最窄的地方才20多公里,被戏称为“鸡脖子”。 锡金,就正好卡在这个“鸡脖子”的咽喉位置,像一把尖刀悬在上面。印度怕的不是锡金本身,而是担心万一哪天中国从北边下来,通过锡金这个跳板,咔嚓一下就把“鸡脖子”给切断了。那它东北那几个邦,可就真成了断了线的风筝,天高任鸟飞了。 说白了,印度吞并锡金,是源于一种极度的战略不安全感,一种对邻国不切实际的恐惧。它用小人之心,度君子之腹,总觉得别人要害它,于是就先下手为强。 从1950年签订《和平条约》开始,印度就一步步地“切香肠”。先是派驻专员,掌控政府;然后是大量鼓励信奉印度教的尼泊尔人移民锡金,改变当地的人口结构。原本信奉藏传佛教的锡金原住民菩提亚族和雷布查族,很快就成了少数派。 到了1973年,印度干脆直接军事占领。1975年4月,印度军队解散了锡金国王的卫队,把末代国王巴登顿珠纳穆加尔软禁起来。随后,在印度刺刀的“监督”下,一场所谓的“全民公投”上演了。= 就这样,一个存在了333年的王国,从世界地图上被抹去了。当时,除了中国等少数几个国家表示抗议,整个国际社会一片寂静。美苏忙着全球争霸,谁会为了这么个山沟里的小国去得罪南亚霸主印度呢=? 一晃50年过去了,锡金成了印度最亮眼的“模范生”之一:人均收入排全印第三,是印度唯一的“有机邦”,风光秀丽,游客络绎不绝。印度每年都会高调庆祝“锡金建邦日”,今年5月16日的50周年纪念,更是办得有声有色。现任首席部长普雷姆辛格塔芒也频频露面,展示着“印度治下的幸福生活”。 但你掀开这层光鲜的“面子”,看到的“里子”却可能让印度自己都觉得扎心。 首先,这份繁荣是拿钱“堆”出来的。锡金经济的底子非常薄弱,几乎没有像样的现代工业。为了让这个“样板间”好看,印度中央政府每年都要给锡金提供巨额的财政补贴,这笔钱几乎占到锡金邦财政预算的一半。 其次,畸形的经济结构带来了严重的社会问题。没有工业,就没有足够的就业岗位。锡金的年轻人失业率,常年高居印度第二。酗酒、吸毒问题泛滥,更可怕的是,锡金的自杀率是全印度平均水平的三倍,高居第一。 更深层次的,是文化和身份认同的割裂。50年的“印度化”教育,街头立起了甘地的雕像,但锡金骨子里的东西,是藏传佛教的信仰,是独特的山地文化。这些东西,跟印度教主导的文化圈始终隔着一层。很多老一辈的锡金人,心里怀念的还是那个独立的王国。末代国王的儿子旺楚克滕辛纳穆加尔至今仍在海外活动,坚称印度吞并的非法性,在锡金民间依然有不小的影响力。 所以印度吞下了一块战略要地,却也吞下了一个填不满的财政窟窿,和一个社会矛盾尖锐、人心尚未完全归附的“包袱”。 时至今日,印度当年的“心病”不仅没好,反而更重了。它把整个锡金打造成了一个巨大的军事前哨,重兵把守,防的就是北边的中国。近年来,中印边境时有摩擦,从洞朗对峙到加勒万河谷,紧张气氛始终没有散去。印度不断增加在锡金方向的军费预算和基础设施建设,生怕当年的噩梦成真。 这形成了一个滑稽的死循环:因为害怕被“切脖子”,所以吞并了锡金;吞并了锡金,导致与邻国的战略互信彻底破产,边境更加紧张;为了应对紧张的边境,又得投入更多的资源去武装锡金。