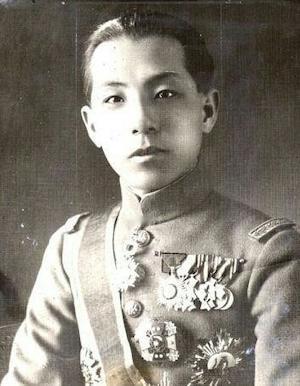

1975年4月6日凌晨2点,张群打电话告诉了张学良,说蒋介石已于昨夜病死。当时,屋外正大雨如注,间有雷鸣电闪,张学良听罢一惊,在电话中“啊”了一声,便再无言语。 1975年4月6日凌晨两点,窗外暴雨倾盆,炸雷一声接一声滚过台湾岛。张学良床头那部沉默许久的电话突然响了。 他接起来,听到老友张群的声音穿过雨幕:蒋先生昨夜去世了。张学良只发出一个短促的"啊",便再无声息。话筒里的忙音混合着窗外的雨声,在他耳边响了很久。 这通电话的重量普通人难以体会。当时的张学良已经七十四岁,被软禁了整整三十九个年头。从少帅到囚徒,他生命中最漫长的时光都在监视中度过。 而电话那头传来的消息,意味着那个亲自下令关押他的人,那个深刻影响中国现代史进程的蒋介石,生命画上了句号。 张学良那声短暂的反应藏着太多难以言表的东西。他被软禁的原因所有人都清楚——1936年底的西安事变。 当年他扣留蒋介石逼迫其停止内战联合抗日,这事改变了中国命运的走向。尽管国共后来合作抗战,蒋却从未释怀。 1946年把张学良从大陆带到台湾时,说是"管束",谁想这一"管束"就是半个世纪的人生。台湾大溪档案里藏着蒋亲笔写下的"不可放虎"四字,所谓虎,指的正是张。 雨夜那通电话后,张学良的生活没立刻变化。名义上还是"管束",看守依旧守在屋外。但空气里有什么在松动。 三个月后,张学良的日记本里出现了去金门遥望大陆的记录,这是他数十年来首次获准离岛活动。 次年蒋介石逝世周年纪念,一直避讳见他的蒋经国主动登门,两人谈了什么无人记录,但十一年后张学良九十寿宴上,时任台湾地区领导人的李登辉亲自出席,公开说"该给张先生一个公道了",束缚他半个世纪的枷锁这才悄然卸下。 回望西安事变后的漫长软禁,它实际上折射出二十世纪中国政治格局的复杂生态。国民党退守台湾后沿用的特殊管控手段,使得个人的命运紧紧系于最高权力的个人意志。 张学良晚年自己回忆录里提过,他早看开了,唯一的执念是惦记家乡沈阳的祖坟。当后来有记者问是否怨恨蒋氏父子,他只摆摆手:"换作我处在他的位置,我可能也会这么做。" 张学良余生的岁月在宽松的环境下度过。他与赵一荻迁居台北北投,养兰花,读《明史》,研究《圣经》。 偶有故友来访,他闭口不谈政治,但当年在东北大学重建时捐建的那座图书馆地基图纸,一直压在书桌玻璃板下。晚年记者问他最想去哪,他毫不犹豫:"东北,看松花江。" 当飞机真能飞过海峡时,张学良身体已不允许长途旅行。1993年他托人带副对联回辽宁抚顺老家,纸上墨迹写着"鹤有归巢梦,云无出岫心"。 有次对着电视里大陆纪录片中沈阳的街景,老人盯着熟悉的故宫红墙突然说了句:"以前西大门对面那家老边饺子馆,不知道还在不在。" 时间走到2001年,张学良在夏威夷去世。彼时他住处的窗台上还养着几盆来自金门的野花。 葬礼上人们念着圣经祷文,却很少有人留意,他墓碑上没有放自己任何头衔或照片,只刻了段《约翰福音》里的句子:"复活在我,生命也在我。" 历史的风雷早已沉入时光深处,如同1975年台北雨夜里那一声惊雷,闪过之后就消散在寂静之中。 张学良去世的第二年,他在纽约银行的保险箱被开启,里面没有人们猜测的秘档或珍宝,唯有一张泛黄的地图——用铅笔圈着奉天旧居位置的东北三省详图,以及几枚不同年份收集的松树果。 参考资料:抗日战争研究|张学良与1937年二二事件的前因后果 2024-08-25 10:52·澎湃新闻