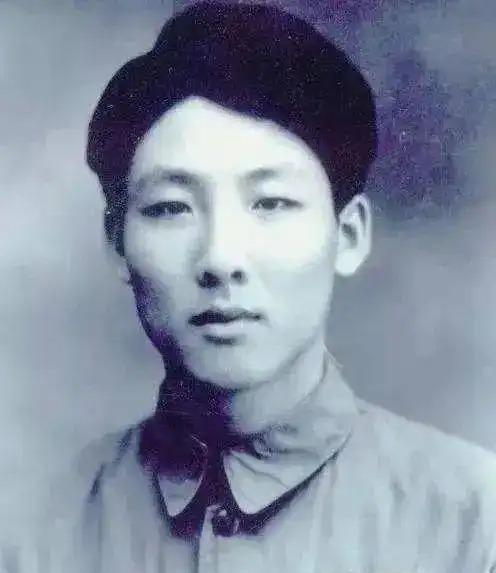

1950年元宵节,哈工大预科班学生孙家栋准备回家时,突然发现食堂有红烧肉,一时嘴馋的他,决定吃了红烧肉再回家,不料这碗红烧肉却改变了他的一生。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1951年,哈尔滨工业大学。22岁的孙家栋正在俄语系教室里旁听课程。 这个来自辽宁复县的农家子弟,从小就对机械着迷,高中时曾自制过简易收音机。 那天下课后,系主任突然叫住他:“孙家栋,你俄语底子不错,愿意参加空军选拔吗?国家准备派一批人去苏联学航空技术。” 经过层层筛选和体检,孙家栋成为被录取的30人之一。 临行前,母亲往他行李里塞了一包炒黄豆:“到了外国,想家就嚼几粒。” 1951年9月,孙家栋踏进茹科夫斯基空军工程学院大门。 第一堂流体力学课就给了他一个下马威,教授在黑板上写满公式,语速快得像机关枪。 他硬着头皮记笔记,下课后发现本子上一半是俄文,一半是自创符号。 为了跟上进度,他发明了一套学习方法:左手翻词典,右手记笔记,中间放教材。室友们戏称这是“三明治学习法”。 每天除了上课,他几乎都泡在图书馆。有次为了推导一个空气动力学公式,连续三天没回宿舍,管理员以为他失踪了。 最难的是飞机发动机原理课,苏联教授带他们参观实验室,面对拆解开的涡轮发动机,孙家栋像着了魔。 他画了上百张零件图,标注每个部件的功能。期末考试时,他不仅答对所有题目,还在试卷背面画出了改进方案。 1958年毕业典礼上,孙家栋接过斯大林金质奖章。 这枚奖章每年只颁给一名全科满分的毕业生。 站在领奖台上,他想起七年前那包黄豆,早就吃完了,乡愁却更浓了。 回国后,孙家栋被分到国防部第五研究院。钱学森见到这个年轻人的第一句话是:“听说你在苏联学的是飞机,现在我们要搞导弹,你愿意吗?” “国家需要什么,我就干什么。”孙家栋答得干脆。 1960年,苏联专家突然撤走,留下一堆半成品和俄文图纸。最要命的是导弹轨道计算,没有计算机,只能用算盘和计算尺。 孙家栋带着小组在简陋的办公室里一算就是几个月。 夏天没有电扇,汗水滴在稿纸上,字迹都化开了。冬天暖气不足,大家穿着棉衣工作,手指冻得握不住笔。 东风二号发射失败后,孙家栋连夜赶到现场。看着散落一地的残骸,他蹲下身子,像考古学家一样仔细检查每个碎片。 三天后,他指着一个变形的密封圈说:“问题在这儿,高温下材料失效了。” 改进后的东风二号成功了。钱学森拍着他的肩膀:“小孙,该让你挑大梁了。” 1967年,中央决定研制第一颗人造卫星。38岁的孙家栋被任命为技术总负责人。 面对上百个研制单位、上万名科研人员,他提出了“上得去、抓得住、听得清、看得见”的十二字方针。 最大的挑战是让卫星在太空中播放《东方红》乐曲。 音乐播放装置必须在零下100度到零上100度的温差中正常工作。 孙家栋找来音乐学院的专家,反复试验不同材料的音簧片。 有人建议用录音机,他摇头:“太复杂,容易出故障。”最后采用的是最简单的机械装置。 1970年4月24日晚上9点35分,长征一号火箭托举着东方红一号冲向夜空。 指挥大厅里,孙家栋死死盯着跟踪数据。当扬声器里传来熟悉的《东方红》旋律时,整个大厅沸腾了。 有人看见,这个平时不苟言笑的总设计师,眼眶红了。 此后几十年,孙家栋的名字与中国航天紧紧连在一起。 返回式卫星、地球同步轨道卫星、风云气象卫星……他参与研制的卫星占中国航天器总数的三分之一。 2004年,75岁的孙家栋出任探月工程总设计师。 有人劝他:“您这个年纪,该享清福了。”他笑着说:“月球上还没有中国人的足迹呢。” 嫦娥一号研制期间,他坚持到一线解决技术难题。有次讨论月球软着陆方案,年轻工程师提出用气囊缓冲。 孙家栋在纸上画了个简图:“月球表面情况未知,万一有尖锐岩石呢?”最终采用了更可靠的反推发动机方案。 2007年嫦娥一号成功绕月,2013年嫦娥三号实现软着陆,2019年嫦娥四号在月球背面着陆,2020年嫦娥五号带回月壤样品。每一次发射,人们都能在现场看到孙家栋的身影。 新华社《"共和国勋章"获得者孙家栋:一辈子与卫星打交道的航天"大总师"》 央视新闻《94岁孙家栋院士获颁"感动中国2023年度人物"》 《人民日报》海外版《孙家栋:航天赤子的苍穹人生》

老妖

我就想问问。这跟红烧肉有啥关系

人生如初见 回复 08-04 00:50

本来准备走,刚好吃完红烧肉选拔下来了