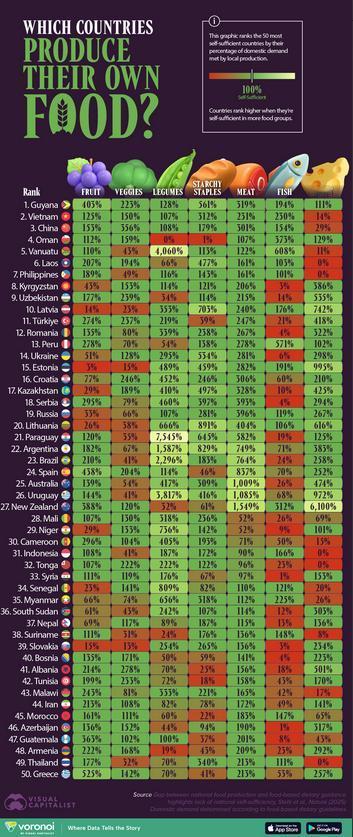

打不过中国,那饿垮中国行不行?西方媒体替我们算了笔账,看得我大受震撼。 当“打不过中国,那就饿垮中国”的设想在西方舆论场浮现时,一份来自加拿大机构的全球粮食自给率排名,恰好给出了一个颇具讽刺意味的答案。 这份排名本身或许只是众多数据报告中的一份,可它揭示的现实,却清晰地勾勒出中美两个大国在粮食安全上,两条截然不同的战略路线。 我们不妨先看看数据。中国的情况直观地呈现于眼前:蔬菜自给率达356%,肉类为301%,淀粉类主食则是188%。 这组数字勾勒出一幅主粮基本自给的版图,几无短板,唯有29%的乳制品自给率是明显的短板所在。而另一边的美国,这个传统印象里的农业超级大国,排名却在50名开外。 其果蔬自给率分别只有70%和61%,这种结构性缺口直接传导到市场上,就是司空见惯的“菜比肉贵”,大量民众的日常蔬果消费依赖着外部供应。 数据背后,是国家战略的长期投影。中国拥有14亿人口,如此庞大的基数之上,实现这样的粮食自给,并非偶然。一方面,这源于一种近乎本能的文化自觉。 在数千年的农耕文明中,“手中有粮,心中不慌”早已超越了一句口号,内化为整个社会对土地和粮食的根本态度。 而更关键的,是这种文化自觉被强大的制度能力放大了。在中国,粮食安全绝非单纯的经济问题,而是关乎国本的战略问题。 它不完全由市场来决定,而是通过自上而下的规划,以国家力量投入建设水利、仓储等基础设施,并划定不可动摇的耕地红线。 这种不计短期经济效益、以绝对安全为首要目标的做法,最终将文化传统和制度优势捏合成一股巨大的力量,筑起了牢固的粮食壁垒。 这座壁垒的意义,对内是社会稳定的基石。无论外部世界如何动荡,供应链如何紧张,14亿人的饭碗始终牢牢端在自己手里。 对外,一个在粮食上能够自给自足的中国,在全球粮食市场中扮演的是“稳定器”,而非一个加剧供需紧张的巨大买家,这本身就是对世界的一种贡献。 相比之下,美国的战略选择了一条完全不同的路——“全球化市场”路线。 它的逻辑核心,是用全球化的分工来弥补本国生产的短板,同时利用其金融和军事影响力,确保全球供应链为自己服务。 这条路在和平与繁荣的年代,自然体现了市场效率的优势,成本更低,选择更多。 然而,于当今这个充满不确定性的世界而言,这种模式的风险已然暴露无遗。当本国生产能力跟不上需求,民众的餐桌就和动荡的国际市场直接挂钩。 更深层的隐患在于战略上的脆弱性,一旦全球性的冲突或危机切断了供应链,其民生将立刻受到冲击。说到底,这是一种将国家命脉置于外部环境的战略选择。 这样看下来,中美粮食战略的分野其实是两种不同哲学的碰撞。中国模式,是立足本土,用“冗余”和“低效”的投入,换取极致的安全和战略自主。 美国模式,是拥抱全球,用市场的逻辑追求效率,却也将自身的软肋暴露在变幻莫测的国际环境中。