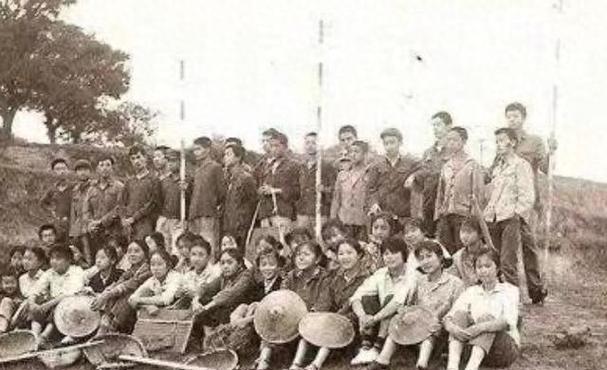

1972年,知青张援朝去看望干妹妹陈春玲,谁知,陈春玲红着脸说看,我这病,你娶我就好了!张援朝父亲听说后,板着脸说,娶了她,你还能返城吗! 1972年,知青张援朝去探望干妹妹陈春玲,意外触发一段伦理风波。陈春玲红脸表白:“我这病,你娶我就好了!”张援朝父亲得知后板脸质疑:“娶她,你还能返城吗!”这样的情节折叠出当年知青命运与社会大背景的矛盾与无奈。 1972年,正值中国上山下乡运动深入开展之际。大量城市知青被派往农村工作,包括张援朝。作为城市知识青年,他扛着文化课本走进农村合作社,成为当地生产队一员。那年回乡,他带着几件生活用品,踏进从未真正了解的农村生活。 陈春玲是干妹妹,彼此间并无血缘关系,却在城市里一同长大。送去农村后,两人多年未见。见面那天中午,村落晒着烈日,村头茅屋边堆满玉米。张援朝刚坐下听她倾诉病痛——一种长期未愈的脊柱疾病。陈春玲面色微红,减低声音但格外坚定:“我这病,你娶我就好了!”这一句话像烈日下熟土被突然撕裂,一个伦理与感情的裂缝瞬间开裂。 此时张援朝心中挣扎。他本想带点药和安慰,但未料到情话会从妹妹口中说出。阳光照着她脸庞泛红,却无法掩盖那话语背后的无奈与寄托。她将婚姻视作一种救赎,婚姻似乎成为医治老病与心理创伤的唯一出路。 对张援朝来说,父亲的警告成为不可逾越的高墙。他的父亲身在城市老家,是传统家庭的代表。“娶了她,你还能返城吗!”一句板着脸的话语,像一面巨墙,无情挡住通向城市、通向未来的狭路。这既是父亲对家庭门第与身体条件的担忧,也映射出制度与时代对个体命运的塑造 。 这一家庭内部冲突折射那个时代的多重压抑:返城名额稀缺、体弱被歧视、婚姻牵扯政治身份,个人情感与历史洪流无法错开步伐。张援朝所承载的,不仅是一个知青的苦苦搜索,更是一整个家庭在制度缝隙中的挣扎。 画面转向家庭客厅,陈春玲卧病在床,病床边堆满草药与民间偏方。她由远道归来的张援朝照料,手指轻轻掸去她病榻旁的尘土。镜头未记录这一幕,却在文字中闪现:她瞥向他,眼神中掺杂着羞涩、期待与悲悯。那句话再次回响:“我这病,你娶我就好了!”仿佛一种宣告,更像绝望的呼唤 。 张援朝却陷入沉默。他看见陈春玲纤瘦的肩膀因病例而微颤,看见父亲语重心长的眼神冷静如冰——一声提醒,切断这条伸向未来的盼望之路。他意识到这不是简单的婚姻表白,而是关乎家庭命运与返城希望的赌注。父亲的言外之意:身体的病痛不仅是健康问题,更是身份标签;体弱的人可能永远被系统视为“不能返城”的边缘者。 在那个阶级分配体制下,知青返城名额需要年龄、身体、政治条件全部合乎要求。身体一旦出现重大病痛,将成为政治身份与社会流动的障碍。一旦娶下病弱的女性,更可能因投亲依亲关系而导致名额被取消。张援朝父亲的话,不仅是反对,更像制度回音在家庭里的变形投射。 此刻,伦理张力被无限放大。一方面是陈春玲企盼“以婚治病”的人生选择,一方面是家长担心返城名额被剥夺。在健康标签被制度化的体制中,婚姻成为制度博弈中的筹码,个体情感成为政治风险。那一天,屋内光线昏暗,窗外蝉声隐约,尴尬与紧张几乎凝聚空气。张援朝听着父亲的冷语与妹妹的期待,形成心理撕裂。 社会制度与个人决定在这个家庭形成交叉。典型日常场景:父亲拿出那份返城名额通知书,严厉告诫:“你娶了她,可换不来你那张卡。”张援朝叹息,心中却重重撞击:一边是妹妹病痛后的红脸表白,一边是父亲板脸的忠告。他看向窗外村道,知青群影往返如流线,却无法触及内心的纠结。 在陈春玲眼中,这不是交易,而是唯一希望。她愿把婚姻当作救命稻草,甚至愿赌上自己的一切。张援朝却明白:自己的婚姻决定可能成为脱胎换骨的契机,也会否定妹妹的希望。伦理、爱情、制度缠绕成结,不解的节点痛得无法松手。