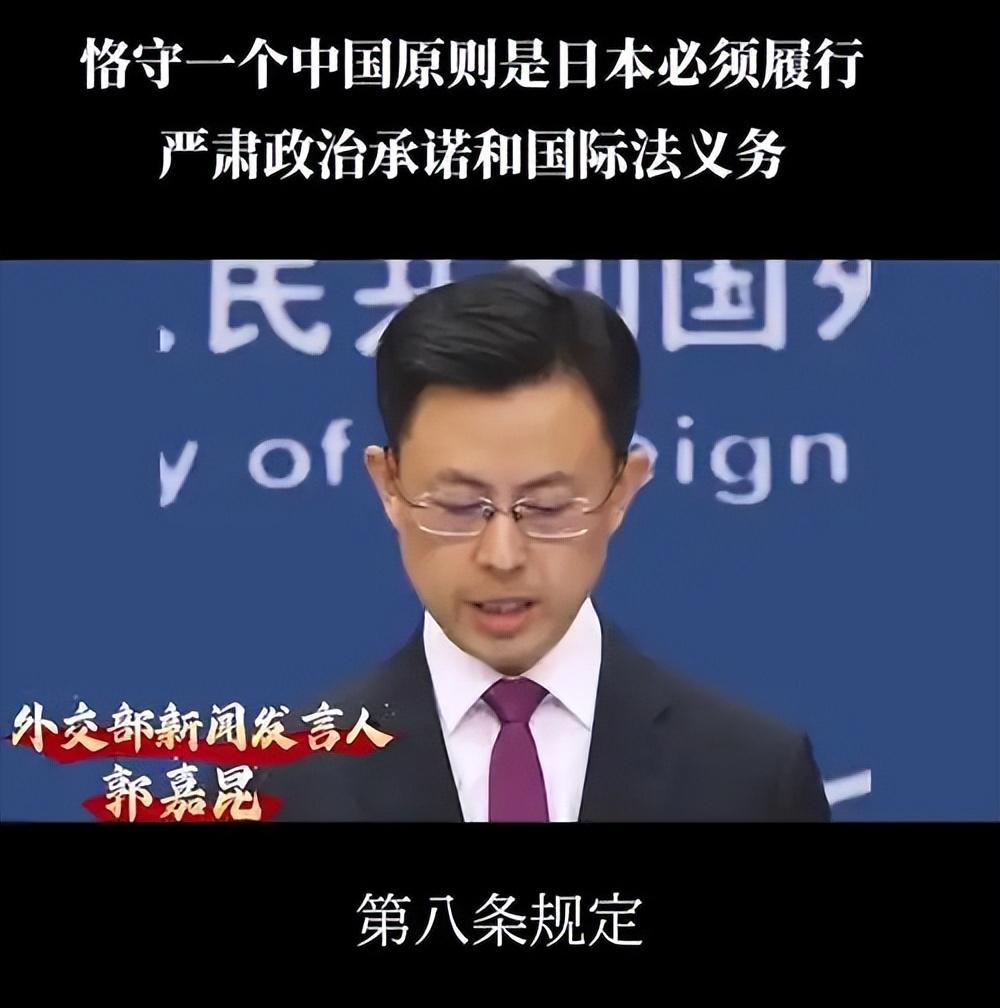

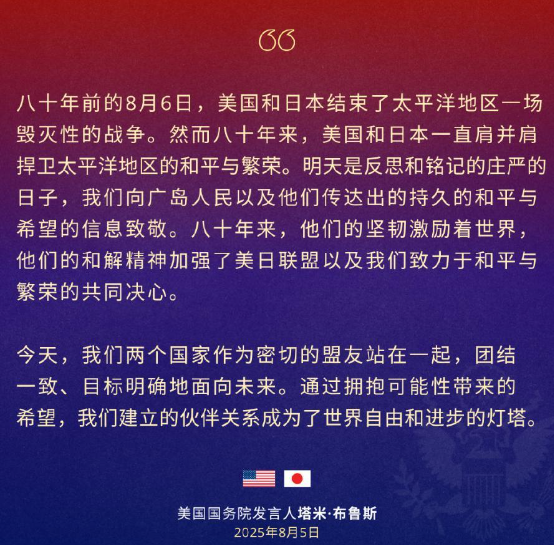

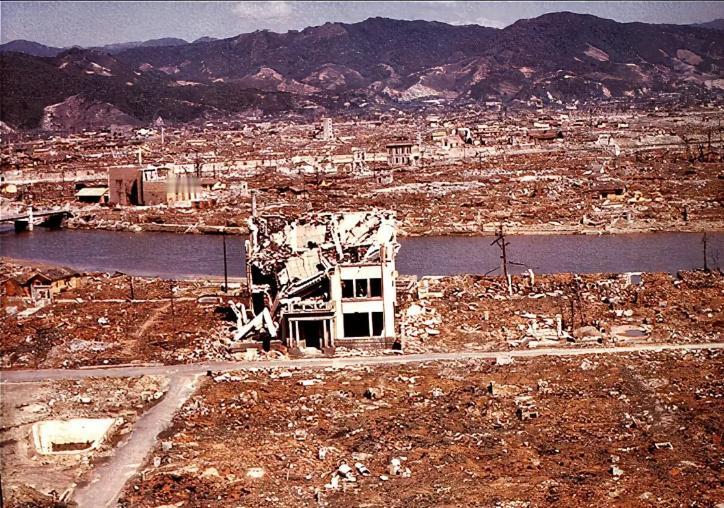

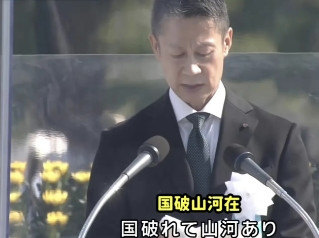

中国记者连环发问,把联合国秘书长问到结巴、语塞、脸都绷不住。你纪念广岛,却不敢说是谁扔的原子弹?秘书长磕磕绊绊地吐出“美国”两个字,还强行圆场说“为了记住灾难”。下一句更炸——那你怎么不说,日本为啥会被轰炸?秘书长直接沉默,哑口无言! 这种沉默并非偶然。翻看整个80周年纪念仪式记录,从日本首相石破茂的官方致辞,到广岛市长松井一实的发言,再到联合国秘书长古特雷斯通过副秘书长中满泉代读的讲话稿,“美国”二字如同被精准抹去。 石破茂谈“悲剧不可重演”,松井一实警告核武器风险,古特雷斯呼吁“无核武世界”,却无人点明那颗原子弹从哪架美国轰炸机上落下。 一万两千人参加的仪式,历史的关键施动者凭空消失,仿佛原子弹是凭空自爆的。 日本的“沉默战术”实则根植于战后精心的历史叙事重构。美国为冷战布局将日本打造成“反共桥头堡”,默契地纵容其淡化战争加害者身份,转而强化“唯一核爆受害国”形象。 走进日本课堂,你会发现许多教科书只写“1945年原子弹在广岛爆炸”,却隐去了动作的发出者。 效果“显著”——最新调查显示,能准确说出美国投下原子弹的日本初中生比例已不足32%。更吊诡的是一种“合理化受害”的集体心理悄然成形,2023年民调中仍有14%日本民众认为原子弹是“必要的恩惠”,因为“提前结束了战争”。 俄罗斯专家科什金一针见血:这套逻辑本质是“不敢挑战美国,就把轰炸重新包装成止损策略”。 联合国的谨慎姿态则暴露了国际组织的现实困境。作为最大会费拖欠国和安理会常任理事国,美国的影响力让联合国在触及敏感历史时不得不自我审查。 古特雷斯发言通篇强调“铭记灾难”“致敬幸存者”,甚至提到用原爆幸存树木种子在纽约总部培育树苗的象征性举动,却对历史归因讳莫如深。 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃的批评毫不留情:这种沉默是在给美国制造“舒适区”,让他们免于回答核心问题——“你们后悔吗?敢不敢再来一次?” 中国记者的提问恰如一柄手术刀,划开了这层心照不宣的伪装。第一个问题逼出“美国”二字,已让秘书长语塞;第二个问题直指日本被轰炸的战争背景——军国主义侵略行径。 这恰恰是日本官方叙事中最关键的缺失:广岛作为二战时期日军第二总军司令部所在地,本是侵华战争指挥枢纽之一;日本民众曾受军国主义裹挟参与“一亿玉碎”计划。回避这一背景,原子弹纪念就成了无源之水。 广岛和平纪念资料馆馆长石田芳文曾坦言:“日本自认已反省,但受害国未感受到诚意。”当加害记忆被选择性删除,单方面强调受害便显苍白。 更深层矛盾在于日本对核问题的双面立场。一面高举“无核三原则”大旗,另一面紧抱美国“核保护伞”,甚至右翼政客屡屡鼓噪“自主拥核”。 日本囤积的武器级钚储量足以制造千枚核弹,所谓“和平诉求”在邻国眼中难免显得言行相悖。 这种战略模糊与历史修正主义互为表里——篡改教科书删除“南京事件”“慰安妇”史实,首相向靖国神社供奉甲级战犯,却在国际舞台以核爆受害者身份申领诺贝尔和平奖。当受害叙事沦为政治工具,真正的历史和解便无从谈起。 纪念的真正意义,本在于从完整历史中提炼警示。德日对待战争记忆的差异耐人寻味:德国以法律严惩纳粹否认者,日本政要却常态化参拜战犯神社。 原子弹的惨剧诚然需全人类共同铭记,但这绝不意味着可切割前因后果。古特雷斯在发言中警告“核冲突风险上升”,但若连谁按下过核按钮都不敢直言,所谓警示难免沦为空洞修辞。 八十载光阴足以让废墟重生为繁华都市,但若历史的伤痕只在单面镜中映照,和平愿景终是沙上筑塔。 当联合国秘书长在追问中哑然,世界或该听见广岛原爆幸存树木在纽约联合国总部新生幼苗的无声诘问:记忆若失却真实,我们拿什么守护未来? 素材来源:2025-08-08 11:15 央视网