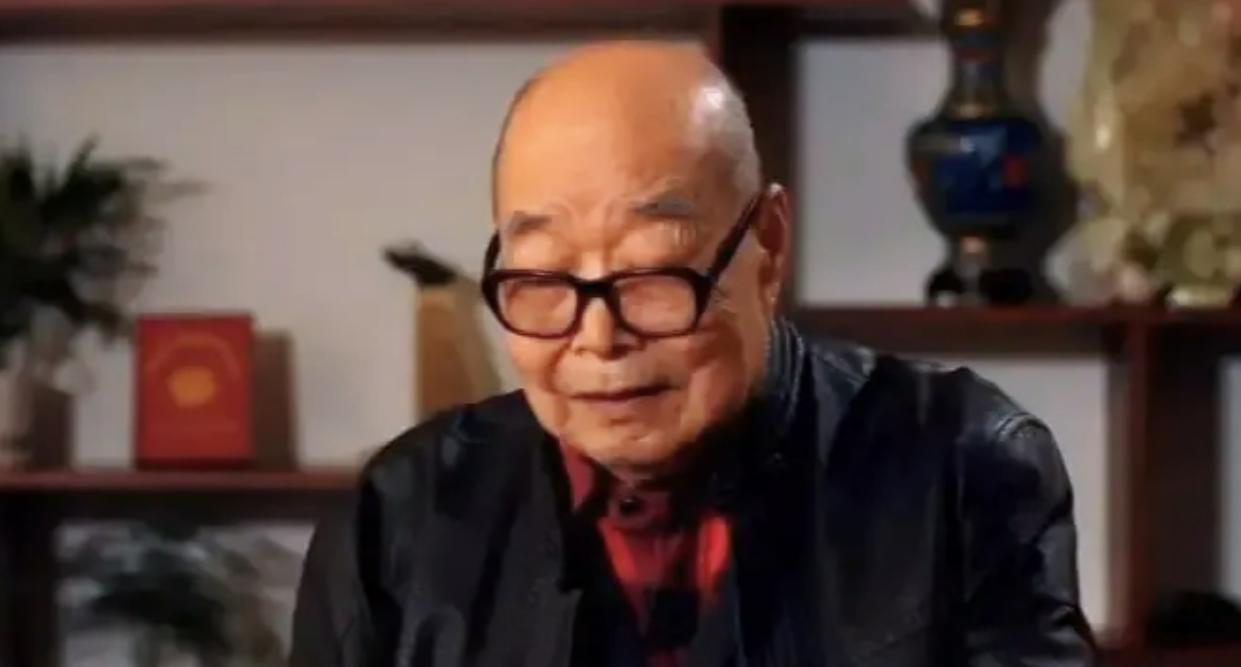

1953年,志愿军师长王扶之负伤回国探亲,偶遇一赶车老丈,便搭车回家,两人一路相谈甚欢,可谁料分别时,老丈询问道:“我儿王硕,12岁就参了军,你能帮我打听一下吗?”王扶之听完浑身一颤,哭喊道:“爹,我就是王硕呀! 在陕北黄土高原的土路上,一位志愿军师长负伤回国探亲,搭上一辆牛车,和赶车老人聊得热火朝天。谁知分别时,老人一句话让一切翻转,这背后藏着啥秘密? 王扶之,原名叫王硕,1923年出生在陕西子洲县一个穷苦农民家。从小家里穷,父亲王宝山早年外出打工挣钱养家。他12岁那年,1935年,陕北红军队伍来了,他瞒着家人报名参军,谎称17岁,就这么成了红二十六军的小战士。那时候部队条件苦,他跟着队伍打仗,很快就入了团,1936年加入中国共产党。 从土地革命到抗日战争,他一步步成长。土地革命时期,他当测绘员,参加过劳山战役、直罗镇战役、山城堡战役。抗日战争爆发后,他编入八路军115师,后来转新四军,当通信参谋,辗转陕晋冀豫鲁皖苏七省,投身平型关战斗、漳店战斗、淮海战役、盐阜区反扫荡。解放战争时,他调到东北民主联军,当营长、作战科长、副团长,参加三下江南、夏秋冬攻势、辽沈战役、平津战役、衡宝战役、广西战役,足迹遍布东北华北华南13个省市区,立过三次大功。1949年,他任第四野战军39军115师343团团长,指挥部队渡江,攻克上海,为新中国成立出力。 1950年朝鲜战争爆发,中国人民志愿军入朝作战,王扶之任115师343团团长,后升副师长、师长。他指挥部队参加一至五次战役,1951年阵地防御作战,1952年春夏巩固阵地、秋季战术反击、西海岸反登陆准备。在清川江战役中,他率营突击敌阵;在长津湖战役中,率团突破包围;在上甘岭战役中,率师夺回阵地。1951年4月22日,第三次战役中,他师遭敌重兵包围,空袭炮击,他被埋地下掩体38小时,与两名同志靠一杯尿和一块饼干坚持,直到被救出。1953年1月,他在第五次战役中再次负伤,被送回国治疗。 就是在1953年负伤回国探亲时,发生了那件事。王扶之乘火车到榆林,转马车去子洲县。路上遇一赶车老丈,便搭车回家,两人一路相谈甚欢。老丈不知他身份,只觉得他有见识。王扶之也没说真名,就说自己是从朝鲜回来的军人。他们聊国家大事、军事战略、农村生活。老丈邀请他到家坐坐,说儿子王硕12岁参军,多年没消息。王扶之问清名字,听完浑身一颤,哭喊爹,我就是王硕呀!原来老丈就是他父亲王宝山,早年打工很少回家,不知儿子改名扶之,已成志愿军师长。 父子相认后,王扶之安排父亲到身边生活,继续为军队服务。这个故事告诉我们,革命战士把祖国当大家庭,父母是至亲。许多子弟兵像王扶之一样,离家多年,心系故土,为保家卫国奉献一切。这种精神激励我们后辈,为社会主义建设努力奋斗。