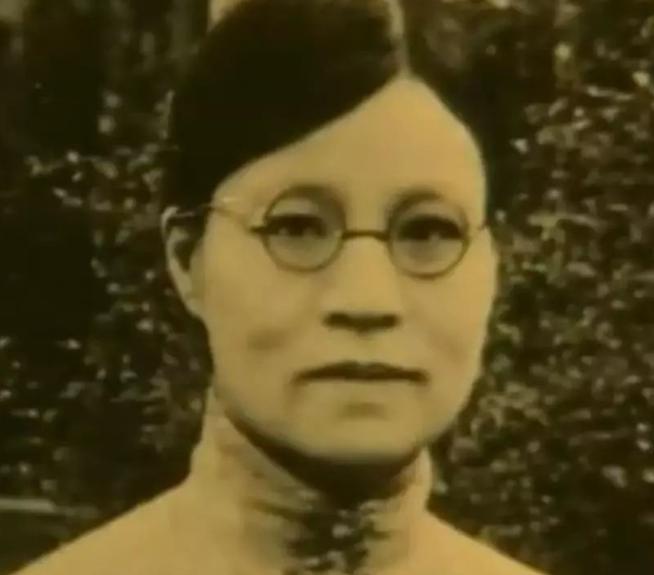

抗日救亡运动中的吴贻芳 吴贻芳这个名字,放在中国近现代史上,是绕不开的。她不是冲锋陷阵的将军,也不是谈判桌上的职业外交官,但她在抗日救亡的那几年,却干了不少要紧的事。她的方式不是拿枪,而是用教育、用演讲、用行动,把一批又一批的年轻人推上了为国家而战的路。 她1928年从美国密歇根大学拿了生物学博士学位回来,直接成了金陵女子大学的校长——而且是第一任华人校长。当时的中国女校长凤毛麟角,更别说她还那么年轻。上任第一件事,她定下校训——“厚生”。意思很直白:活着,不是只为自己,还要让别人过得好。她跟学生说,这不仅是口号,要落实到对国家、社会的责任感里去。 九一八事变一响,吴贻芳立刻带着金女大的学生参加抗议游行,查封日货,甚至自己也上街。她不让学生只是喊口号,还要她们去做事——去商店劝人别买日货、办地理展览讲抗日形势。她讲得很直白:爱国不是嘴上说说。 她说服学生的方法很特别,除了理论,还用自己的经历。1935年她出国访问,在美国一趟夜行列车上被人敲门盘问:“是中国人还是日本人?”如果是日本人可以直接过境,中国人就得下车。她当时毫不犹豫地说:“我是中国人!”然后一个人拖着行李在黑夜里下了车,最后靠中国使馆帮忙才到目的地。她把这段事讲给学生听——那不是为了煽情,而是告诉她们,尊严有时候比安全更重要。 1937年“七七事变”爆发,金女大西迁,先到武汉,再到成都。没教室、没设备,学生的学分还可能得不到承认。吴贻芳四处奔走,借来了华西大学的教室,还促成五校课程互认。战火中她一手抓教学,一手放手让学生投身抗日救亡。去上海的学生参加募捐、照顾伤兵;去武汉的学生抬担架、进难民所。她对学生的关心不仅在精神上——比如化学系的景荷荪,因结婚退学,后来丈夫为抗战牺牲,吴贻芳破格让她复学,还帮她渡过经济难关。她当着全校说,人人要有景荷荪这种韧劲,抗战才会赢。 成都时期,五所大学学生组建了战时服务团,白天救护、晚上缝制义卖品、排练抗日节目。金女大的女生常常忙到深夜才回宿舍,按规定早该关灯,但吴贻芳睁一只眼闭一只眼。有一次学生想暑假下乡做抗日宣传,遭华西大学阻拦,她干脆说:“我只能同意金女大的学生去。”结果消息传开,其他学校也被带动同意放行。 她还带领师生在成都仁寿县办乡村服务处,开幼儿园、妇女班,教识字、珠算、卫生,甚至帮妇女挑绣品卖到国外换外汇。她很清楚,抗战不仅是枪炮的事,还得让百姓活下去。 学生的生活困难,她也操心。那时不少人家因战争收入断了,学费都交不起。她就安排学生打工——在图书馆、办公室、体育课伴奏,还设奖学金、补助金,甚至减学费。她说,读书是你们的“阵地”,不能轻易丢。 除了校内,她在更大的舞台上也没闲着。七七事变后,她是妇女领袖会议的执行委员,还参加中国妇女慰劳自卫抗战将士总会、战时儿童保育会。她去看那些因战争失去家园的孩子,像家长一样关心他们。1938年,她被聘为第一届国民参政员,与邓颖超等人并肩提出动议,号召参政员为抗战献金。 同年她赴印度出席国际基督教协进会议,向世界公开揭露日军暴行。1943年又跟“六教授团”赴美游说开辟第二战场,她不要薪水,只报销路费。那几年,她几乎逢人就讲中国的抗战——妇女、儿童的遭遇、金女大在战火中的坚持——一次次打动美国听众。有人形容,她是“不知疲倦的中国代言人”。 1945年,她作为唯一的女性代表出席旧金山联合国大会,并成为在《联合国宪章》上签字的第一位女性。那天讨论到中国发言时,本来没人上台,她站起来走向主席台,讲中国的抗战和对世界和平的期望。会场静得能听见翻译的声音,讲完,全场鼓掌。那一刻,她不是校长,不是社会活动家,而是全体中国人的一张脸。 大会结束后她没有马上回国,又参加战后教会大学的会议。养病期间听到抗战胜利的消息,她急得想立刻回国,医生不放,她等到身体勉强恢复,12月飞回上海,再赶到南京——重新回到教育岗位。 吴贻芳的抗日岁月,没有传奇式的冲突场面,但她的每一步都扎实有力。她让外界看到,中国的女性不仅能持家,更能站上世界舞台。