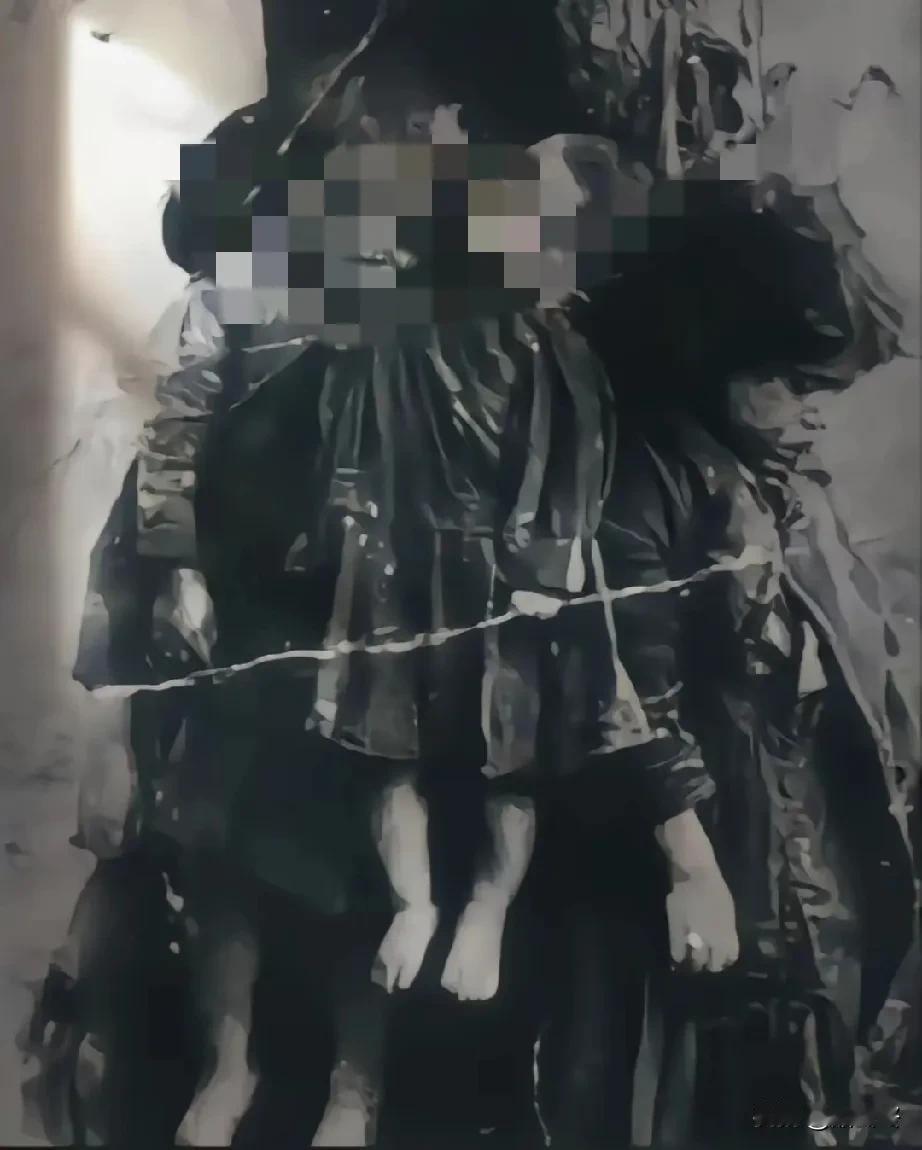

王孝和英勇就义前,留下了动容照片,解放后杀害凶手抓到了没 “季股长,你的证件呢?”——1951年6月,一个玩着麻将的中年男子抬头,脸瞬间煞白。那一声询问,正式揭开了潜逃三年凶手季秉权的落幕。至此,围绕王孝和烈士的悬案,才算真正画下句号。 1948年9月30日清晨,上海龙华刑场阴云低垂。24岁的王孝和拖着镣铐昂首而立,拒绝“麻醉酒”。《新闻报》记者马庚抢拍下几张定格:年轻的面庞坚毅、目光中有亮光。照片次日见报,弄堂茶楼里议论沸腾——“小伙子硬气!”照片如同火种,埋下了人民必须讨回公道的执念。 王孝和1924年生在上海弄堂,父亲在码头拉纤,家境清寒却重教育。14岁考进励志英文专科学校,随后接触进步书刊。17岁,他向党组织递交申请;19岁被安排进杨树浦发电厂抄表。表面是技术工,暗地里送情报、掩护印刷。那几年,工人夜班灯火通明,许多火花就是这样悄悄碰撞出的。 地下工作危险无形,他仍然决定成家。组织批准娃娃亲忻玉英与其结婚,理由简单——农家姑娘不显眼,便于掩护。1947年长女“佩琴”呱呱坠地;第二年,他被捕时,忻玉英已有身孕。狱中酷刑不断,“你招了吧,洋房汽车都有!”国民党特务万一虎视眈眈。王孝和只是淡淡一句:“别做梦。”一句话,换来更狠的鞭打,却守住全部同志名单。 1949年5月,上海宣告解放。市民把“万一”“洛鹏”两个名字写在墙上,盯着公安布告牌。有意思的是,抓捕来得很快:万一被邻里举报,洛鹏在租界落网,两人旋即伏法。舆论一片叫好,许多人以为“大仇已报”。可公安局内部并未松劲,卷宗上的一页“呈文”不断刺痛办案人员——署名季秉权。 时间转到1950年春,“镇压反革命”号角吹响。上海公安局接收旧警察局档案,密密麻麻的案卷像无声证人。年轻侦查员朱尚、高俊霆对其中一封信格外敏感:杨树浦分局司法股长季秉权,实名揭发王孝和“系共产党骨干”。落款日期正好是王被捕前两周。火线报告交到杨树浦分局政保股长刘震东手里——这位老地下党员当年就在分局潜伏,对季秉权的底细一清二楚。 调查从旧同事开始。一连串造访却扑了空:有人说“他搬去法租界”,有人说“听说去了无锡”,线索如断线风筝。户籍卡显示的四川北路居所,房门积尘,邻居摇头——“半年前就搬了”。1951年2月,通缉令贴遍全市。照片下方两行红字醒目:“协助缉拿者,奖米50斤”。 群众的眼睛亮得很。5月的一个夜晚,四川北路口,巡逻民兵碰见擅长易容的乞丐。乞丐哈腰讨烟,说话却带苏北腔,符合档案描述。民兵悄悄盯梢,却让他溜掉。十天后,一个麻将馆老板跑进派出所:“那个乞丐摇身成了‘季先生’,天天来搓牌!”三名便衣假装凑桌,翻完最后一墩牌,便压住了那只伸向筹码的手。 被押往看守所的路上,季秉权一句话不说。审讯室灯光雪亮,刘震东把旧档案摆到他眼前,“这张纸你认不认?”季秉权沉默良久,只吐出一句,“早知道这样,当年何必多写那封信。”不少办案人员事后感慨:并非所有刽子手都扛得住时间的压力,往往是一张纸击穿心理防线。 军事管制委员会很快开庭。卷宗列出事实:私拟密函揭发、配合特务布控、亲自押解。证人陈述、物证完整。庭审不到两小时,死刑判决生效。6月中旬清晨,他被押往浦东刑场。没有记者拍照,也没有遗言。枪声落地,尘埃落定。 王孝和牺牲后三天,次女“佩民”出生。许多年后,姐妹俩在父亲墓前点燃三炷香,她们知道:父亲守住了信仰,人民替他算清了账。不得不说,档案、群众、时间,三股力量共同组成了正义的齿轮,一旦启动,便不会停转。 今人回望这宗案件,会发现一个规律:破案不止靠一时热血,更靠制度与民意的长久协同。若档案流失、若群众噤声,再严密的调查也可能功亏一篑。季秉权的落网,将这一道理刻得格外鲜明。 王孝和留给世人的,不只是几张照片,而是一种坚持到底的态度。24岁的他,在镁光灯下举目向前;24岁的共和国,同样在烽火未熄的土地上挺直脊梁。正因如此,才有人敢高声断喝:“特刑庭乱杀人”。而那一声怒吼,最终通过人民的法庭,得到了清晰的回响。