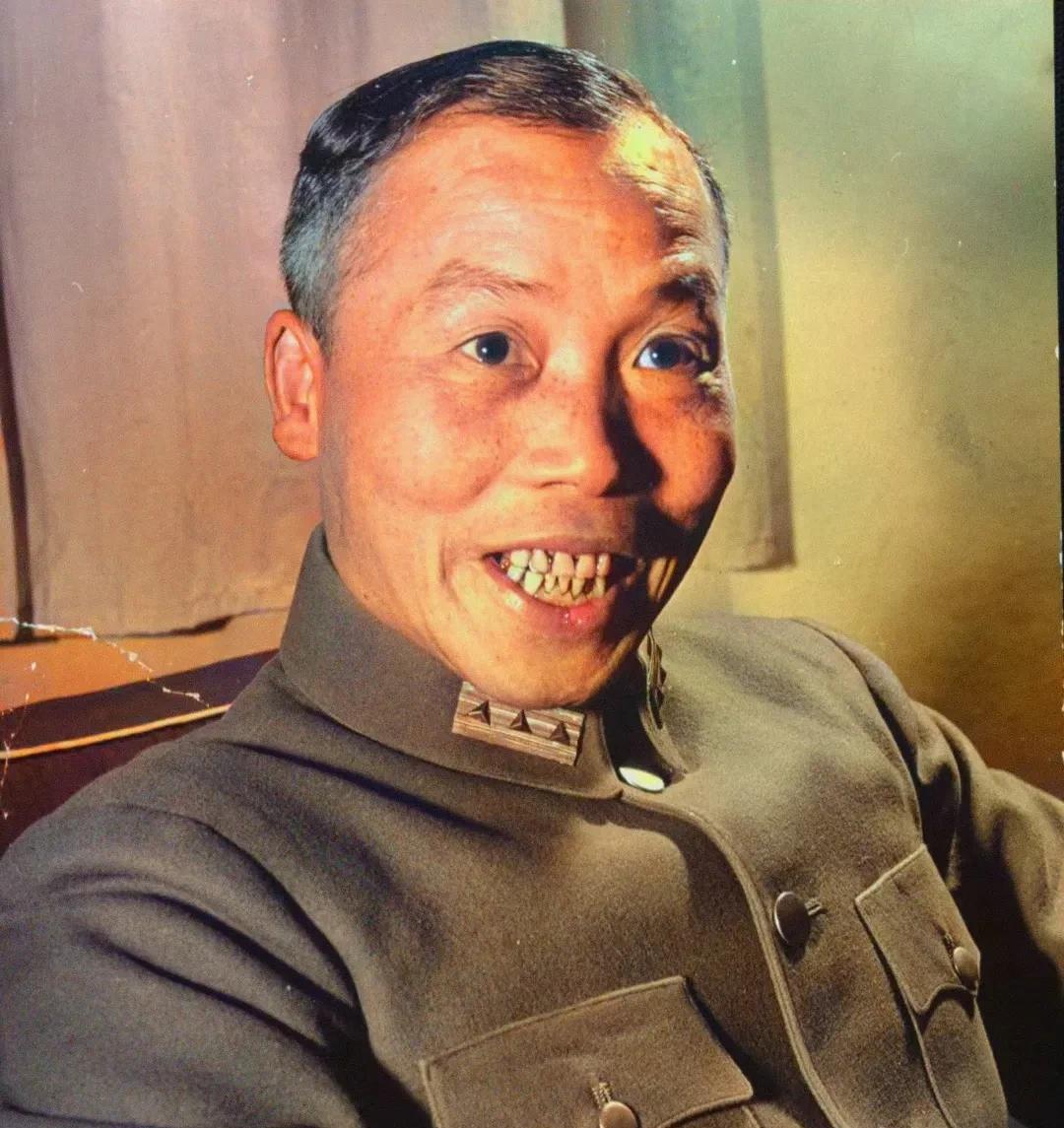

1878 年初,西征大军一路追剿,竟在新疆腹地捡出五千多 “洋面孔”。细查才知:这是英国扶持阿古柏时留下的 “遗产”—— 英印商人、军械师、测绘兵、厨子、马夫,全混在驼队里混饭吃。 换别人,可能一刀了账;左大帅偏不。他先设 “三扇门”—— 第一扇 “商门”:真做生意的,三天内换新照,照费只收一只羊,愿走的给护照,愿留的划市场; 第二扇 “归门”:放下枪、剪辫子、说汉语,当场发 “屯垦票”,分地二十亩,三年内免税; 第三扇 “匠门”:会造枪炮、修水利的,一律戴镣押去兰州,编入 “西征制造局”,工资翻倍,但跑一步就砍头。 有人说这是乱世用重典,可细琢磨,左大帅的算盘打得比谁都精。那时候新疆刚打完仗,土地荒着,军械库空着,光靠湘军带来的老家底根本撑不住。这些 “洋面孔” 看着是累赘,拆开了全是能用的零件。 商人们手里有路子,能把本地的皮毛、玉石换成粮食和药材,收一只羊当照费,看似便宜,实则把他们绑在了清军的补给线上。那些愿意留的,不知不觉就成了稳定地方的棋子。屯垦的更不用说,二十亩地加免税,等于让他们自己动手养活自己,还能把荒滩变成粮仓,比派兵看守省心多了。 最绝的是那扇 “匠门”。戴镣是防着他们作乱,工资翻倍是让人甘心干活。兰州制造局缺的就是能摆弄西洋机器的人,这些人过去,等于给清军的武器库安上了发动机。后来收复伊犁时,湘军能用开花炮压制俄军,背后就有这些 “戴镣工匠” 的影子。 但这里头也藏着让人心里发沉的地方。所谓 “归门” 要剪辫子、说汉语,看似是融入,实则是把人家的根给刨了。那些被迫留下的人,白天在地里干活,晚上会不会望着西边哭?“匠门” 的高工资,更像是给技术人才上的枷锁,哪有半点自愿可言。 左大帅的精明,说到底是用强权把复杂的人和事,都拧成了服务于战争的螺丝钉。他保住了国土,却也让那些 “洋面孔” 成了历史账本上模糊的数字。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。