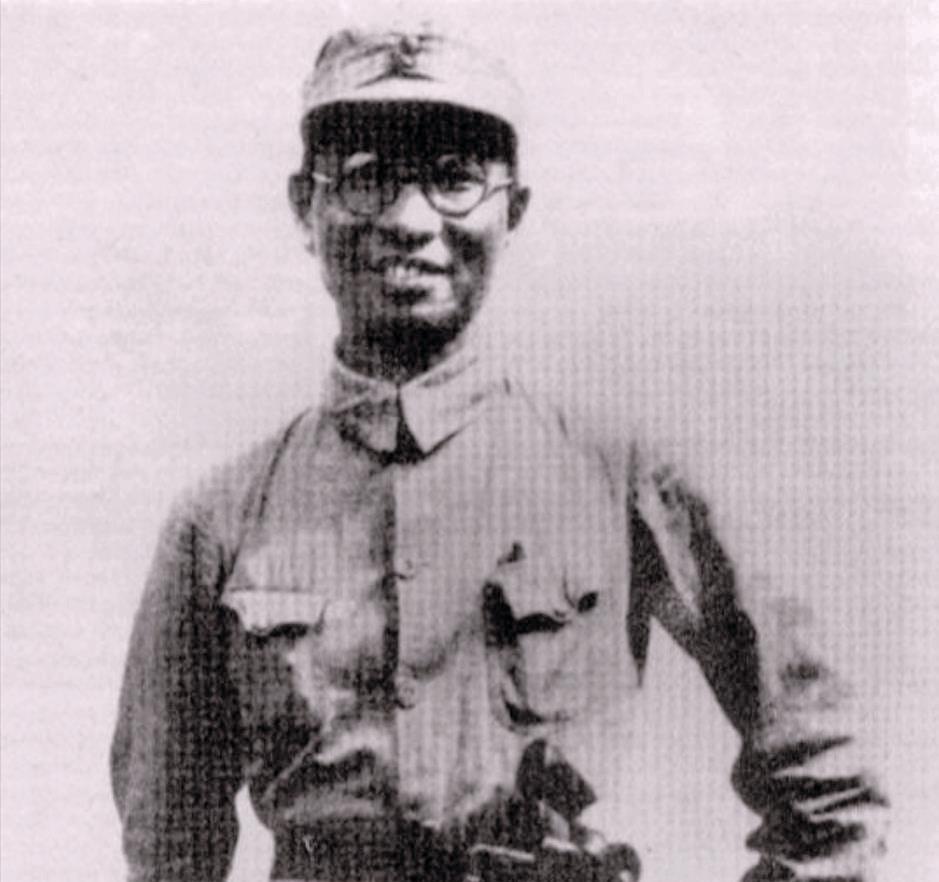

1935年,张国焘故意给陈赓下套:一方面军和四方面军谁更好?陈赓坦率回答:四方面军打仗勇敢,但纪律较差,张国焘勃然大怒,对陈赓怀恨在心,还想谋害陈赓! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1935年,长征的路途上,红一方面军和红四方面军终于在四川懋功会合,表面上看,这是一次难得的团结时刻,但在热闹背后,张国焘心中暗藏不满。 他一贯自视甚高,对毛主席心怀戒备,更想借机彰显四方面军的优势,在这样的背景下,陈赓的出现,让这场会师多了一丝暗涌。 陈赓并非普通人物,他出身黄埔军校第一期,作战勇敢,性格直率,是长征路上中央领导最信赖的护卫力量,他的干部团装备精良,作风顽强,多次在关键时刻顶上火线。 他的名声早已传遍队伍,也因此成为毛主席、周恩来等人看重的将才,正因为如此,当他被安排到红四方面军,张国焘并没有完全把他当成普通干部,而是带着几分戒备和好奇。 一次闲谈中,张国焘突然提出一个看似随意的问题,问陈赓在一方面军和四方面军之间,究竟哪支队伍更好,表面上像是轻松的交流,实则是一个精心设计的陷阱。 无论怎么回答,都会暴露立场,若是说一方面军好,显然触怒张国焘;若是奉承四方面军,又难免失去诚实之名,这是一个敏感到足以影响前程的问题。 面对这种考问,陈赓没有闪躲,他说两支部队打仗都勇敢,但若论政治工作和群众纪律,一方面军做得更扎实,这个回答不偏不倚,事实如此,却刺中了张国焘最在意的地方。 纪律和群众工作正是张国焘所掌控的领域,说它们不足,就等于当面揭短,张国焘一向不能容忍别人指出自己的问题,当时的神情已写满不快。 从那以后,陈赓被暗暗盯上,张国焘记下了这笔账,开始对他心怀怨恨,对外,他维持表面平静;对内,他却不时散布怀疑,甚至造出流言,称陈赓与蒋介石有过特殊关系,是潜入红军的内应。 这些说法毫无根据,却在部队里制造出紧张氛围,张国焘手握实权,真要动手,陈赓的处境极其危险。 在这种暗流下,陈赓像是被推到了刀尖,稍有不慎,就可能身陷绝境,幸好周恩来和毛主席及时得知了风声,他们明白陈赓的重要,立即安排人将他调回一方面军。 这个调动并没有轰轰烈烈,而是悄然完成,陈赓脱离了四方面军的环境,也就远离了张国焘的毒手,那一夜的离开,不只是一次人事调动,更是一次生死转折。 从表面看,陈赓的那句话差点让他丢掉性命,可细究下来,正是这句话点出了红军生存和发展的根本,红军之所以能在极端困难的条件下走到最后不仅靠勇敢的战斗,更靠纪律和群众工作。 只有把队伍拧成一股绳,只有得到百姓的支持,才能一路坚持下去,这是毛主席反复强调的原则,也是陈赓敢于说出的真相。 张国焘的反应恰好暴露了他内心的弱点,他从不愿意承认自身的不足,总是把部队当作自己的势力范围,更看重个人权威而非集体原则,正因如此,他无法容忍陈赓的直言。 最终他与党背道而驰,晚景凄凉,对比之下,陈赓坚持信念,即使一度陷入险境,也始终没有偏离方向。 历史的走向,往往因一念之差而截然不同,张国焘选择了权谋和个人私利,最终自绝于人民;陈赓选择了坦率与忠诚,赢得了毛主席的信任,成为日后共和国的开国大将。 他不仅在战场上屡立战功,建国后还创办军事工程学院,为国家培养了一大批军事人才,把自己的价值延续到了新的时代。 如果当年那次谈话中,陈赓选择了沉默或奉承,他或许能少一份危险,但也会失去直率与原则。 正是那份不惧风险的真话,让他在毛主席眼中更显得可贵,毛主席看重的,不只是一个能打仗的将领,更是一位能守纪律、懂政治、有担当的人。 回望这段历史,人们更容易理解为什么陈赓能够在危局中被保全,因为他代表的,正是红军赖以生存的精神。 真话可能刺耳,却能照见根本;假话或许一时讨好,却掩盖不了方向的迷失,张国焘的结局,印证了这一点。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:党史博采——土城战役,毛主席:陈赓行,可以当军长!经略中原,陈赓敢于打破毛主席原定战略计划