秦岭笑谈[超话]【青衿逐光莒州行:文化赋能绘振兴画卷】曲阜师范大学大学生暑期社会实践2025三下乡社会实践青春三下乡2025三下乡社会实践

7月1日至15日,青衿逐光-薪火永传实践队深入山东日照莒县,以15天的实地调研,在莒州博物馆、莒国古城与乡镇村落间,铺展一幅文化赋能乡村振兴的青春图景。

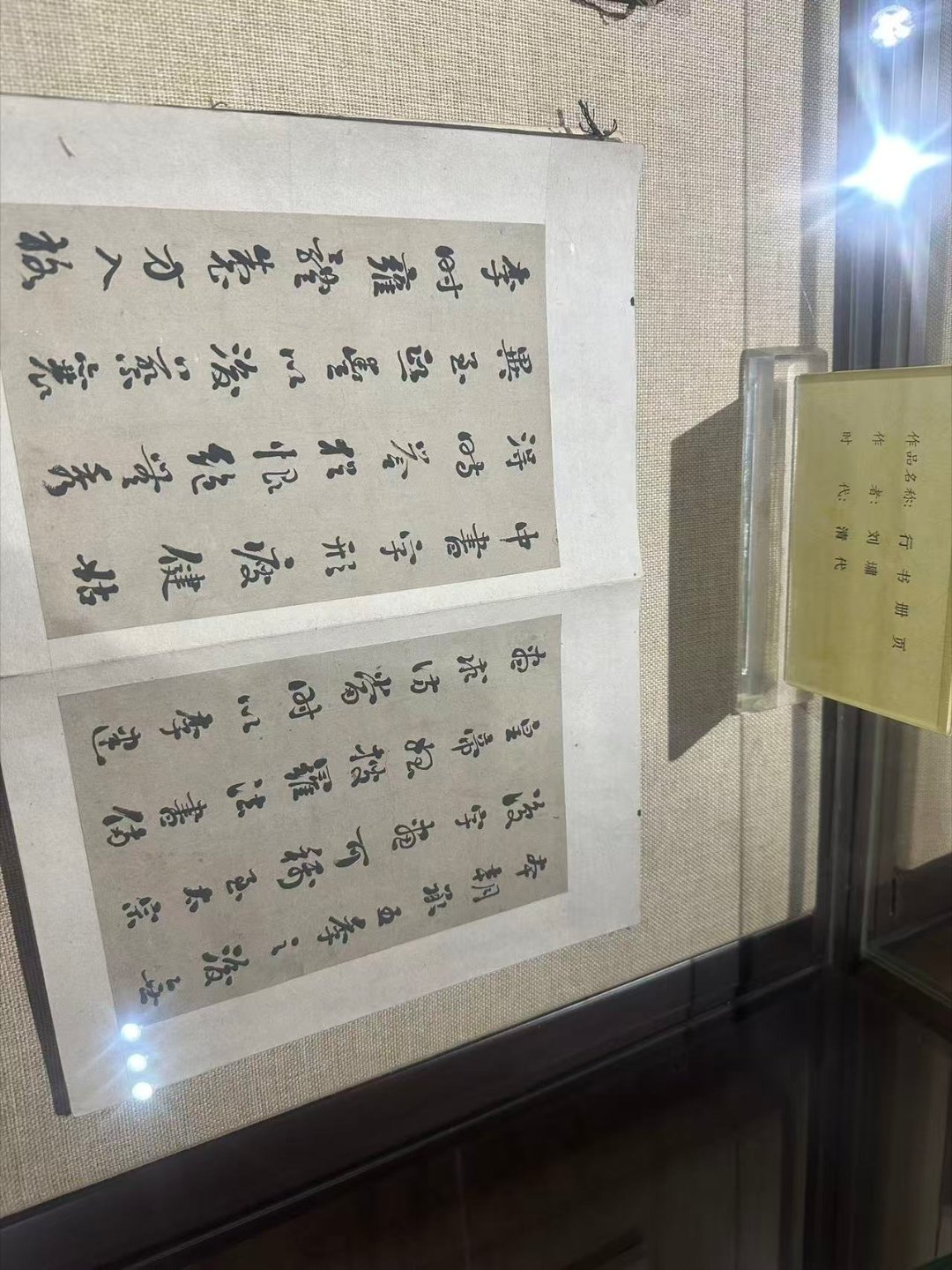

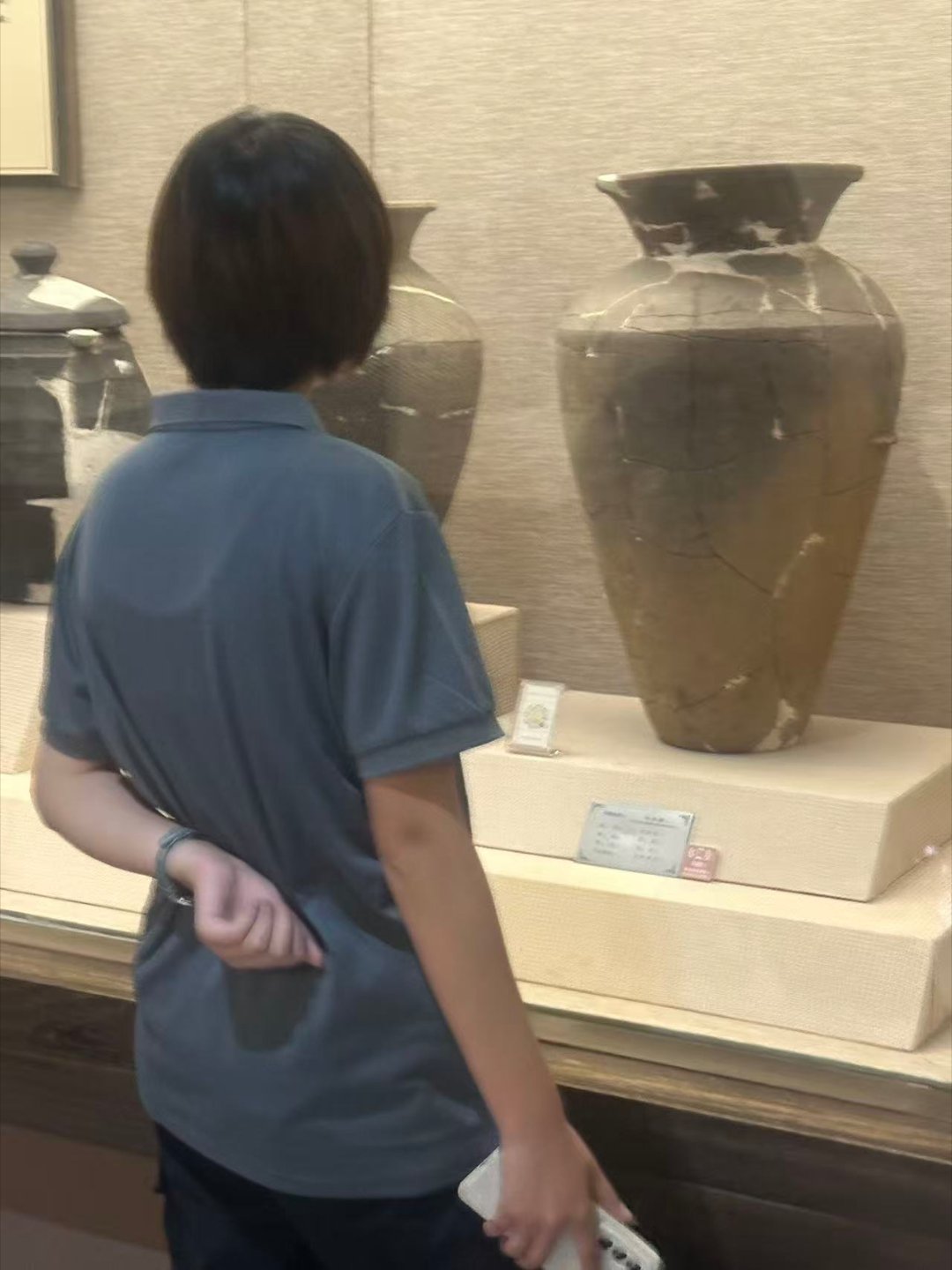

首站,实践队员们踏入了莒州博物馆,1.2万件馆藏文物如历史长河中的明珠,从新石器时代的“日月山”大口尊到明清珍品,200余件国家珍贵文物在13个展厅中静静诉说莒地文明。队员们发现,扫码讲解虽便捷,却难让游客触摸文化深层肌理。结合专业所长,团队提出“数字文物”方案:用三维建模技术为商周青铜礼器构建高精度模型,搭配AR技术,让游客扫码即可观看青铜器从矿料冶炼到纹饰铸造的全过程;针对历代石刻厅的汉画像石风化问题,建议三维激光扫描留存毫米级数据,既为修复提供依据,又能搭建线上展厅,让风化的车马纹饰在云端“复原”。对局部风化石刻,纳米材料渗透加固的提议,在不改变原貌的前提下筑牢保护屏障,这些构想获馆方认可,为文物保护开辟新路径。

在莒国古城的7天调研中,42家商户的故事与276份问卷,勾勒出非遗传承的现实困境与破局可能。非遗工坊里,刘阿姨的剪纸剪刀起落间,人类非遗莒县过门笺虽精美却产量有限。队员们建议引入数控剪纸机分担基础工序,让传承人专注创意设计,同时手把手教她开通直播,镜头前红纸翻飞间,民俗故事随网络传向远方。

古城商业街的传拓工作室与浮来砚铺常因湿度波动发愁,团队设计的恒温恒湿系统,用百元成本的传感器与除湿机联动,将环境湿度稳定在安全区间;为浮来砚定制的智能展架,扫码即可查看石材产地与雕刻工艺,让每方砚台都成为“会说话的文化载体”。向管委会提交的红外传感人流监测方案,已纳入智慧升级计划,而“莒国文化AR寻宝”活动,更让游客在寻踪中解锁古城历史密码,让非遗在烟火气中生生不息。

最后,实践队员来到了莒县古镇。桑园镇的蚕桑田与峤山镇的砚雕坊,藏着乡村文化振兴的密钥。桑园镇合作社的蚕茧堆积如山,古城丝绸商铺却在外地进货,队员们牵线搭桥,提议成立“桑园-古城”产业联盟,推动蚕桑养殖、丝绸加工与古城销售无缝衔接,首批定制丝巾下月将亮相古城专柜。

峤山镇赵氏砚雕的刻刀声日渐稀疏,团队建议在古城设体验区,让游客亲手雕刻简易砚台,感受“琢石成器”的匠心;拍摄“砚雕十二道工序”短视频,在电商平台讲述技艺传承故事,单场直播就收获50份订单。与乡镇政府座谈时,“文化资源数据库”“青年传承人补贴”等建议,为乡土文化产业发展点亮方向。

15天的莒地之行,实践队用专业智慧为文物保护、非遗传承、乡村产业插上翅膀。从博物馆的数字赋能到古城的智慧活化,再到乡镇的产业链串联,青春力量正让莒地文化在振兴路上绽放新辉,续写着传统与现代交融的动人篇章。