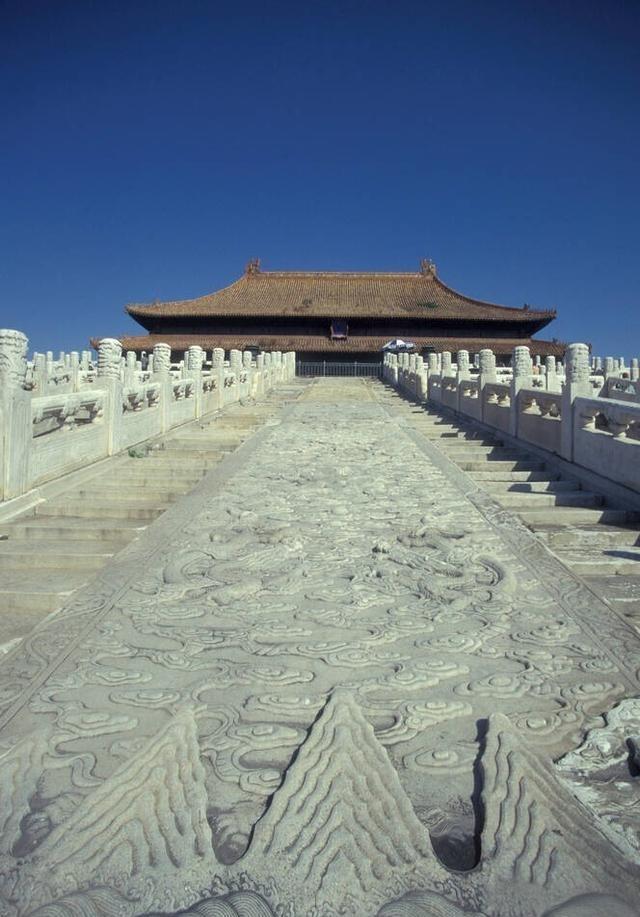

清朝皇族分为两个派系,一派是努尔哈赤的父亲塔克世的后代,称为宗室;另一派是塔克世兄弟和其他叔伯大爷的后代,称为觉罗。 一条黄带子和一条红带子,竟然决定了数百万人三百年的命运?在清朝,这两种颜色的腰带不仅仅是装饰品,更是血统和特权的象征。努尔哈赤父亲塔克世的一个决定,让整个爱新觉罗家族从此分化成截然不同的两个世界。 谈起清朝的皇族等级制度,不得不从1636年说起。那一年,崇德元年(1636年),清太宗皇太极下诏,规定以清显祖塔克世的直系子孙为”宗室”;其余伯叔兄弟旁支子孙为”觉罗”。宗室于袍服腰间佩戴黄带子,觉罗佩戴红带子,以示区别。这个决定看似简单,实际上确立了清朝皇族内部森严的等级制度。 皇太极这么做可不是心血来潮。作为一个新兴政权,清朝需要明确的等级秩序来巩固统治。满人入主中原后,并没有如以往朝代那样,将皇族的宗室上溯很远,只推及努尔哈赤的生父塔克世(顺治五年追尊号为显祖宣皇帝)本支,伯叔兄弟等旁支,则称”觉罗”。这种相对”克制”的划分方式,既保证了直系血统的尊贵地位,也避免了皇族范围过度扩大的问题。 说到塔克世这个人,那可真是个传奇人物。他原本在建州右卫都指挥使王杲手下混饭吃,后来看准时机背叛王杲,投靠明朝,还当上了建州左卫指挥使。万历十一年,塔克世和父亲觉昌安在古勒山城被明军误杀,这事直接催生了努尔哈赤的复仇行动。可以说,没有塔克世的死,可能就没有后来的大清朝。 黄带子和红带子的区别,那真不是一般的大。所谓”黄带子”,其实就是黄色的腰带。清太宗皇太极登基称帝后,规定皇家宗室成员皆束黄色腰带(皇帝用明黄色,其他人用杏黄色),以示身份。别小看这条腰带,它代表的可是实打实的特权。 宗室的好处多到让人眼红。首先是政治地位,宗室成员天生就有做官的资格,不用像普通人那样苦读诗书考科举。康熙年间,朝廷专门给八旗子弟开了绿灯,会写满汉字就能去考试当翻译,混得好还能直接拿个八品官。宗室里不少人直接进了军机处或者宗人府,参与国家大事的决策。 经济待遇更是天差地别。亲王一年能拿1万两银子加1万斛米,郡王5000两加5000斛,往下递减,最普通的宗室也能月领3两银子。啥概念?普通农民一年也就挣个2两银子左右,宗室这收入够普通人活好几辈子了。而且宗室还有内务府分的地,北京郊外的稻田、莲塘,年收入好几千两。 觉罗呢?虽然也算皇族,但跟宗室比起来就寒酸多了。在清朝时期,爱新觉罗家族被分为了宗室成员和觉罗成员两部分,其中宗室成员被称之为黄带子,觉罗成员被称之为红带子,两者虽然都是爱新觉罗家族,但是享受的待遇却是天差地别的。觉罗最高也就能封个奉国将军,一年210两银子加210斛米,比老百姓强,但跟宗室一比,差远了。 有意思的是,清代”黄带子”与”红带子”们贵族身份的获得虽始于血缘,却不是一劳永逸、一世不变的。其间,也存在着不间断的赏、革、降,还有调整与变动。比如乾隆年间,大学士和珅就被赏赐了黄带子。反过来,一些宗室犯了错也会被降为觉罗。这种流动性在一定程度上维持了制度的活力。 司法特权也不一样。宗室犯了事,有宗人府专门处理,一般不用挨打,罚点钱粮或者关几天就完事。1782年有个奉恩将军把雇工打死了,才关了80天就放出来,搁普通人身上早没命了。觉罗虽然也能沾点光,但没宗室这么夸张。 到了清朝后期,这套制度的弊端就暴露出来了。皇族人口越来越多,朝廷的财政负担越来越重。19世纪,每年花在皇族身上的银子有几百万两,好几个省的税收都填不进去。不少宗室大手大脚惯了,把祖传的地都卖了,反而过得穷困潦倒。 乾隆四十七年,乾隆想救救这些穷亲戚,专门拨了点银子,可没啥用。宗室们脱离了普通人的生活,不知道柴米油盐贵,自然管不好钱。民间对这些不劳而获的特权阶层怨声载道,这也是太平天国起义的原因之一。 1911年辛亥革命一爆发,清朝完蛋,宗室觉罗的特权也跟着没了。1924年溥仪被赶出紫禁城,这标志着整个制度的彻底终结。从此以后,那些曾经高高在上的黄带子红带子们,都得跟普通人一样为生活奔波。 清朝灭亡后,许多爱新觉罗家族成员改姓金、赵、肇等汉姓,融入普通民众之中。有的当老师,有的当医生,还有的做生意,过着跟咱们差不多的日子。现在估计有三四十万人有爱新觉罗的血统,但谁还在乎你是黄带子还是红带子呢? 回头想想,塔克世当年的选择,确实改变了无数人的命运。一个人的血统关系,决定了后代几百年的生活轨迹,这在今天看来简直不可思议。但历史就是这样,有时候一个小小的决定,就能影响千千万万人的生活。 从黄带子到普通人,从红带子到改姓换名,清朝皇族的兴衰见证了一个时代的变迁。你觉得这种血统决定地位的制度合理吗?如果你生在清朝,会选择当宗室还是觉罗?欢迎在评论区聊聊你的看法!