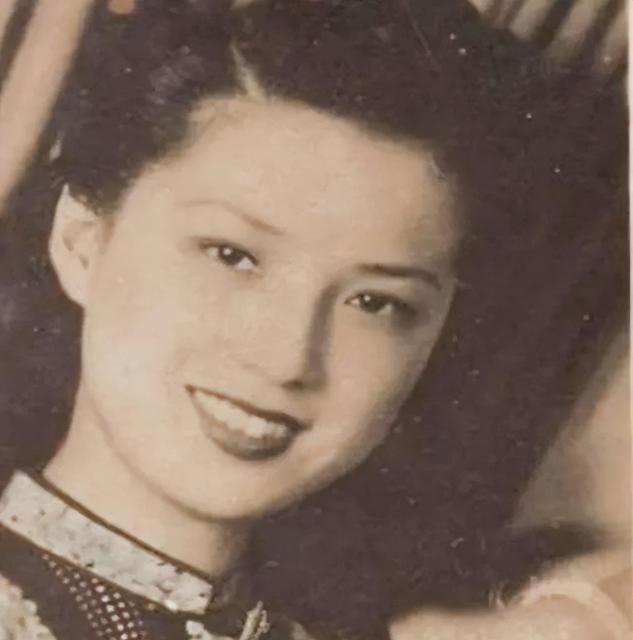

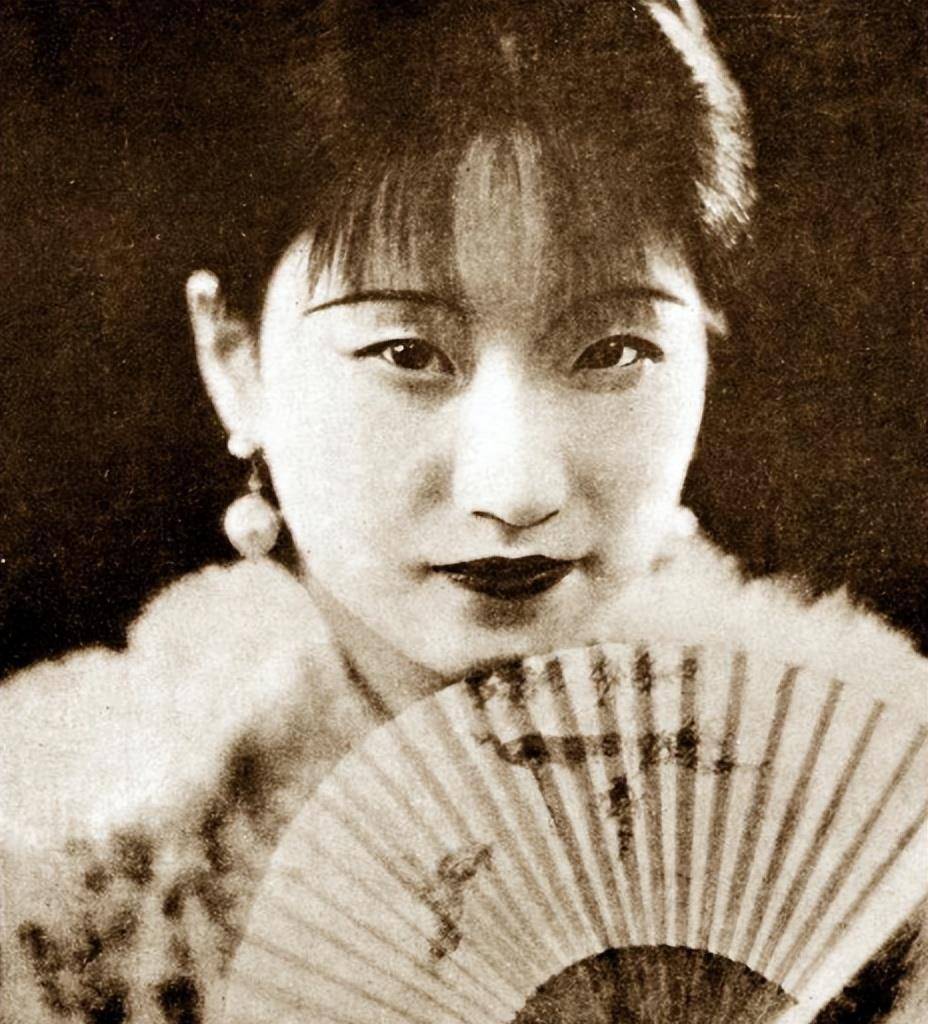

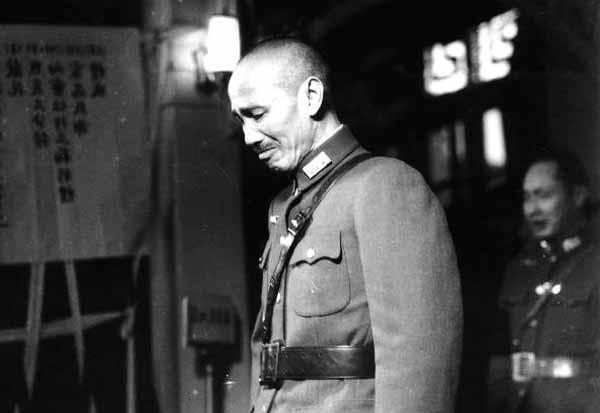

1930年,徐志摩探班民国女明星俞珊,聊得正欢时,俞珊突然想要小解,徐志摩便双手捧着痰盂大献殷勤:“痰盂来哉!”妻子陆小曼知道后并不气恼,从洗手间拿出一样东西来,徐志摩瞬间脸红耳赤。 舞台灯光璀璨,后台人声鼎沸。徐志摩探班俞珊,文人和明星的碰撞,注定话题不断。两人闲谈正浓,空气里弥漫茶香与胭脂气。就在这时,俞珊突然想要小解,尴尬氛围瞬间凝固。 徐志摩反应极快,双手捧起痰盂,大声喊道:“痰盂来哉!”场面突兀,令周围人错愕。诗人风流倜傥,此刻却化身殷勤仆从,一切显得荒诞又滑稽。 徐志摩的热烈追求在民国文坛已不稀奇。他个性奔放,敢爱敢恨,往往不顾世俗眼光。与俞珊的交往,外界议论颇多。俞珊当时正是舞台新星,观众追捧,媒体追逐,名气一路高涨。 徐志摩既是著名诗人,又是社交场上的风流人物,两人走到一起,自然掀起八卦狂潮。探班之举,本就带有示威意味,如今再加上“痰盂事件”,更让人津津乐道。 陆小曼得知消息,并没有表面上的愤怒。她与徐志摩的婚姻,本身就饱受世俗非议。两人从相识到结合,经历过舆论风暴,早已习惯旁人的指点。 面对丈夫的风流,她并未选择大吵大闹,而是冷静处理。一次在家中,她特意从洗手间拿出一样物件,递到徐志摩面前。 那是便壶,象征极其直白。诗人见状瞬间脸红耳赤,场面僵硬,言语尽失。这一击,不是怒火,而是讽刺。 这件事反映出民国时期文人和名媛的复杂关系。舞台与书桌之间,本有界限,却因社交与舆论被打破。徐志摩的浪漫举动,既让人感到热烈,又让人看出轻佻。 俞珊的从容,陆小曼的讥讽,都为这一段插曲增添戏剧色彩。 文人雅士往往高谈理想,但在感情里也难逃世俗与尴尬。一个“痰盂来哉”的玩笑,成了他们性格的真实写照。 此事传出后,社交圈里议论不休。有人笑徐志摩不顾身份,失了体面;有人赞他真性情,敢为佳人解围。俞珊的名气因之更涨,报纸上的标题充满挑逗意味,把后台趣事描绘成一出闹剧。 陆小曼的反应同样成为谈资,她的冷处理被认为是高明之举,用一件小物件化解了外人难以想象的困境。 回看这段往事,不仅是八卦,更折射出那个时代的精神风貌。民国文人崇尚自由,追求个性,却常常陷入感情漩涡。徐志摩的行为既是对爱情的投入,也是对理想的戏剧化表达。他在舞台上是诗人,在后台却成了侍者,角色切换之间,浪漫与荒诞交织。 陆小曼的处置同样意味深长。她没有用眼泪和争吵去表达不满,而是用讽刺提醒丈夫:风流可以,但分寸不可失。 她的沉稳让这场风波有了转折,也让徐志摩意识到,爱情并不是只有激情,还需要理智的克制。脸红耳赤背后,是诗人对现实的妥协。 俞珊则在事件中保持从容,她清楚自己的处境。作为明星,她需要名气,需要话题,徐志摩的殷勤未必是负担,也可能是助力。 舞台灯光继续闪耀,她依旧是观众追捧的焦点。后台的小插曲,不过是她星途上的一段调味。 岁月流转,事件逐渐被尘封,却依旧被后人津津乐道。 徐志摩的浪漫与冲动,陆小曼的机智与冷静,俞珊的淡然与聪慧,都成为历史的一部分。那一声“痰盂来哉”,既像是笑话,又像是民国风流的缩影,把那个时代的张扬、荒诞与真实展现得淋漓尽致。

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)