【教师节只需颂扬与感恩?孙玉良:重塑师魂,需反思“刷分主义”】

又是一年一度的教师节。对于教师节,一是日期有争议,二是内容有争议。日期上,定于9月10日,一是缺乏文化根基,无特定历史渊源;二是与“世界预防自杀日”是同一天,容易淡化节日主题;三是这一天紧邻伟人逝世纪念日,情感上让许多群众难以接受。内容上看,一般以颂扬和感恩教师为主题,但今年的教师节,我想不合时宜地泼点“凉水”,与大家讨论一下当今社会的部分教师,是否已经严重失职,不配为人师了。

为什么我这样说,是因为我们的许多学校,培养出了一代又一代三观不正的精致利己主义者,并非我危言耸听,移民美国的“铁杆汉奸”余茂春就是明证,移民日本的“铁杆汉奸”石平太郎就是明证,千千万万出国留学的高材生们,学成不再归来就是明证。我们的教育,如果只教给学生刷分,那么这样教育出来的结果,就是培养出的孩子,个个都是功利主义者。教师何为?教育何向?韩愈在一千多年前说:“师者,所以传道、授业、解惑也”, 在今日中国,教师们是如何传道的?是如何授业的?是如何解惑的?对此我是有很大疑问的。

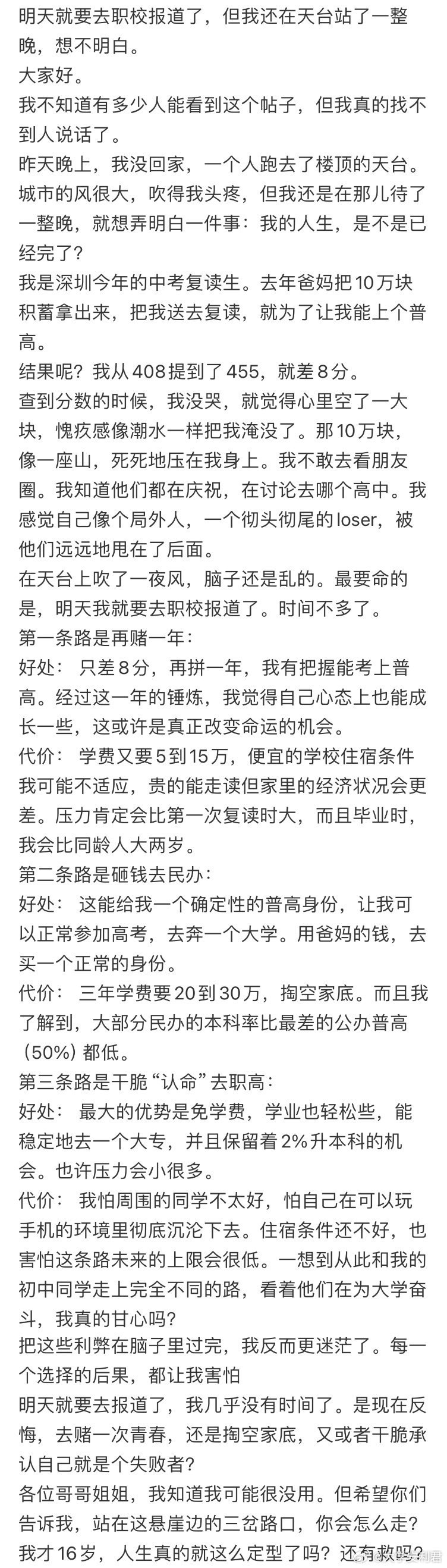

传道,当然是传社会主义之大道。但我们的许多教师,是这样传道的吗?我看有的教师,就是传的“精致利己主义”之道,传的“人不为己,天诛地灭”之道。当然,还有一些教师,是连“道”也不传的,他们只传“分”,在他们心里,考试为王,考上好的学校才是王道,陷入了严重的“刷分主义”。 当标准答案的阴影笼罩课堂,当量化排名成为衡量教育成败的唯一圭臬,教育便从一场滋养灵魂的漫长旅程,异化为冰冷残酷的分数竞技。这些教师个个像“知识搬运工”,而他们培养的学生,则被驯化为“答题机器”,教与学的互动沦为一手交分、一手交货的功利交换。这种教育模式所孕育的,怎么会是心怀天下的建设者,怎么会“为中华之崛起而读书”?学生们或许能一时赢得考试,却可能永远失去感受真、追求善、体验美的能力,失去对他人痛苦的感知与对社会责任的担当。教育的人文内核被掏空,徒留一副空洞的分数量壳,不就是当今许多学校的残酷现状吗?

真正的“传道”,绝非虚无缥缈的说教,而是要以润物无声的方式,传递社会主义的核心价值观与中华民族的优秀传统文化。这意味着合格的教师需超越课本,引导学生理解个人发展与国家命运的深刻联结,欣赏集体主义和利他主义的价值光芒,树立起超越一己私利,立德、立功、立言的三不朽志向。这“道”,是真理之道,是仁爱之道,更是实现中华民族伟大复兴之道。它要求教师自身先是“道”的践行者与信仰者,以人格魅力点燃学生心中的理想之火,使课堂成为塑造灵魂、传播光明的圣殿。

再说说“授业”,亦需超越狭隘知识的灌输,迈向赋能未来的大格局。教出一批又一批“高分低能”的书呆子有啥用?有的人甚至除了在学校当“学霸”,迈入社会的大门连生活都不能自理,这怎么能行呢?在人工智能浪潮重塑世界的今天,单纯记忆性与重复性的学习正迅速失去价值。教师所授之“业”,更应是批判性思维、创新能力、合作精神与终身学习的能力。这要求教育者勇敢打破“唯分数论”的枷锁,保护学生的好奇心与探索欲,鼓励他们大胆质疑、谨慎求证,在汲取人类文明精华的基础上,为未来世界未知的挑战做好准备。此“业”,是为学生铺设通往未来之桥,而非将其禁锢于过去经验的牢笼。

至于“解惑”,其内涵远比解答习题之惑更为深远。青年一代生长于社会急速转型的巨浪之中,面对价值多元碰撞、现实矛盾交织,内心常充满对自我、对社会、对未来的深层困惑。优秀的教师,当是学生精神上的“解惑者”,帮助他们辩证看待发展中的问题,理解复杂中国背后的历史逻辑与现实必然,在纷繁信息中保持清醒,在挫折挑战前依然坚韧。这需要教师与学生建立真诚的情感连接,用信任与智慧引导他们走出迷茫,确立积极、健康、向上的人生观与世界观。

我认为:教师节的真谛,不应仅是颂扬与感恩,更应是反思与叩问。对于每一个教师而言,我们是否辜负了“教师”二字所承载的千钧重量?当然,重塑教师功能,解放教育活力,非一日之功,需制度变革为教师松绑,亦需每位教育工作者内心的觉醒与坚守。愿天下教师皆能重拾“传道”之初衷,丰富“授业”之内涵,深化“解惑”之境界。如此,教育方能回归其塑造人、成就人、发展人的本真使命,为中华民族的伟大复兴培养出不仅知识丰盈、更能点亮时代、引领未来的栋梁之材。