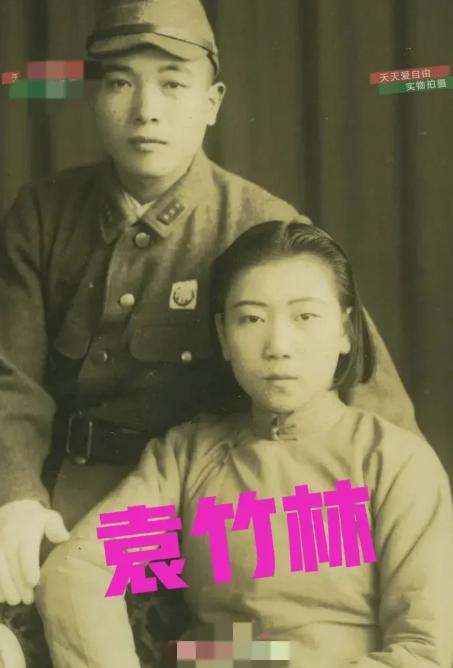

1945年,被日寇折磨3个月的韦绍兰终于从慰安所逃回家,可她却发现自己怀了日本人的孩子,婆婆说:“ 生下来吧,万一之后不能生呢?”谁知道,这个决定害了韦绍兰一生! 在1945年的广西农村,一个女人失去了生育能力,就等于失去了一切。婆婆的想法很朴素,甚至可以说是无奈中的一点“精明”:不管这孩子是谁的,起码能给家里留个后,证明韦绍兰还能生。 可她没算到的是,战争留下的伤疤,不是生个孩子就能抚平的,反而会变成一个会呼吸、会长大的、时时刻刻提醒着所有人那段屈辱历史的活生生的存在。 1945年,罗善学出生了。他的到来没有给这个家带来多少喜悦。丈夫看到他就想起妻子的遭遇,心里那道坎怎么也过不去。村里人更是指指点点,“日本仔”、“鬼子崽”的骂名,像石头一样,从小就砸在罗善学的背上。 他后来回忆说,小时候跟村里孩子玩打仗游戏,他永远只能扮演“日本鬼子”,然后被所有人用泥巴、石子打。他想不通,自己做错了什么? 这个问题,罗善学问了自己一辈子。 罗善学的一生,都在跟自己的身份较劲。他恨那个素未谋面的日本兵父亲,也恨自己这身无法选择的血脉。因为这个身份,他眼睛有点残疾,性格也变得孤僻自卑。村里没有姑娘愿意嫁给他,他一辈子没能成家,无儿无女,和母亲相依为命。 研究“慰安妇”问题的专家苏智良教授,跟这母子俩是老朋友了。苏教授回忆说,罗善学曾经迷茫地问他:“苏教授,我是受害者吗?” 这个问题,问得人心碎。他当然是受害者,是战争最无辜、最特殊的受害者。 2010年,在好心人的帮助下,韦绍兰和罗善学第一次走出国门,去了日本东京,在一个民间听证会上讲述自己的遭遇。当母亲韦绍兰在台上控诉日军暴行时,台下的罗善学突然情绪崩溃,冲上台对着母亲长跪不起,泣不成声。 那一跪,仿佛是在替那个从未谋面的父亲谢罪,又仿佛是在宣泄自己压抑了一辈子的痛苦和委屈。那一刻,他不再只是韦绍兰的儿子,他是一个被战争扭曲了命运的独立个体,他的痛苦,具体而又深刻。 聊了这么多罗善学的苦,我们再回头看看他的母亲韦绍兰。 这位老人,真的像一棵任凭风吹雨打也屹立不倒的树。从慰安所逃出来后,她没被打倒;生下罗善学后,面对全村的白眼和丈夫的冷漠,她也挺过来了。她一个人拉扯着儿子,靠着种地、养鸭,顽强地活着。 导演郭柯在2014年拍了部纪录片叫《三十二》,记录的就是韦绍兰母子的生活。片子里有个细节,罗善学觉得生活没奔头,凄凉地说:“等我妈走了,我也喝农药死了算了。” 镜头前的韦绍兰听了,一边用手比划着,一边哼着山歌一样的调子,乐呵呵地说:“这世界这么好,吃野东西都要留出这条命来看。” 这句话,后来感动了无数人。 这就是韦绍兰,一个几乎被命运碾碎的女人,心里却依然装着对世界最质朴的爱。她所承受的痛苦,远不止在慰安所的那三个月。她后半生的痛苦,很大一部分,是看着自己的儿子因为那段历史而痛苦。婆婆当年的决定,让她有了一个儿子,但也让她亲眼目睹了这个“决定”是如何在她儿子身上刻下一道道血淋淋的伤口。这对一个母亲来说,可能是比自己受苦更难熬的刑罚。 2019年,99岁的韦绍兰老人走了。她终究没等到日本政府的一句道歉。 母亲走后,罗善学变得更加孤单。他住在那间破旧的土坯房里,守着母亲留下的念想。苏智良教授说,他最后一次见罗善学,是在韦绍兰老人的葬礼上。那个已经70多岁的老人,看起来更加苍老和无助了。 2023年12月7日,罗善学也走了,享年79岁。他因为血管瘤破裂引发脑出血,没能抢救过来。 他的离去,标志着一个特殊群体的消逝。他是中国目前已知的、唯一公开身份的“慰安妇”制度受害者生下的日军后代。 他的存在,本身就是对那场战争最有力的控诉。 就在罗善学离世前一个月,2023年11月,纪录片《二十二》里的最后一位出镜老人李美金也去世了。根据上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心的数据,截至2023年底,中国大陆地区登记在册的“慰安妇”制度幸存者,只剩下9位。 时间,真的不多了。 我们今天所做的一切记录和讲述,就是为了不让这些历史,真的“烂在肚子里”。 让人欣慰的是,现在越来越多的人开始关注这段历史。在上海师范大学的校园里,有一组“慰安妇”和平少女像。每到毕业季,很多学生会自发地在雕像前献上一束花,作为告别。 这或许就是答案。当亲历者一个个离我们而去,我们这些后来者,有责任成为新的“记忆者”。 韦绍兰老人一生坎坷,但她说“这世界这么好”。罗善学老人一生悲苦,但他最终选择和母亲一起站出来,把伤疤揭给世人看。他们母子俩用自己的一生告诉我们,忘记历史,才是最可怕的背叛。 而我们能做的,就是记住他们,记住这段历史,然后告诉我们的下一代,和平,有多么来之不易。