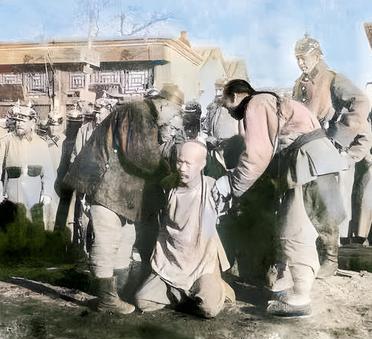

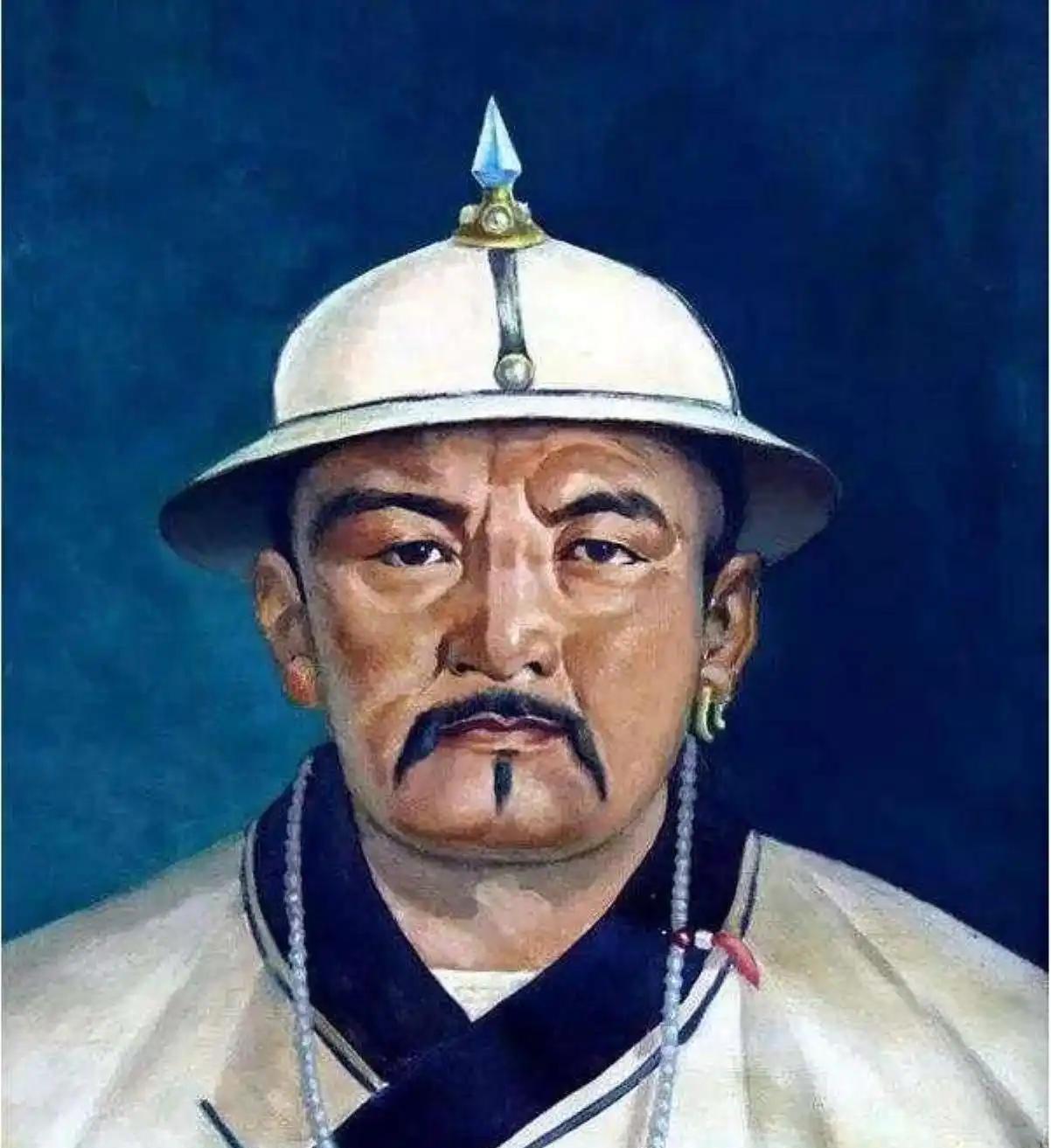

1630年,46岁袁崇焕被凌迟处死,挨了3543刀,直到皮肉已尽,袁崇焕依旧哀嚎不断,过了半天才咽气,可没成想,当天夜里,袁崇焕的首级竟凭空消失,直到150年后,才揭开真相! 1630年,北京城秋意渐浓,但肃杀之气盖过了凉爽。46岁的明朝重臣袁崇焕,被押赴刑场。罪名?通敌叛国。行刑方式?凌迟。 这可不是闹着玩的。刽子手一共动了3543刀。把人身上的肉一片片割下来,还不能让人立马断气。围观的百姓那叫一个群情激愤,他们刚经历了后金围城之苦,对这个“引狼入室”的袁贼恨之入骨。当袁崇焕的肉被割下,竟然有人冲上去抢夺,生吞下肚。 袁崇焕的哀嚎持续了半天,直到皮肉尽去,才咽下最后一口气。这种重犯的首级要悬挂示众。可当天夜里,怪事发生了——袁崇焕那颗血淋淋的头颅,竟然凭空消失了。崇祯皇帝震怒,下令严查,却一无所获。这一消失,就是150年。 袁崇焕这个人,属于大器晚成型选手。他36岁才考中进士,在那个年代算是“高龄考生”了。最初被分到福建当个七品知县。可他心里装的事儿,远不止是断案收税。当时大明朝最大的威胁来自辽东的后金。萨尔浒一战明军主力尽丧,努尔哈赤势不可挡。 袁崇焕不走寻常路,他一个文官,偏偏对军事着了迷。他利用职权之便,一个人一匹马跑到山海关外考察地形。回来后,他放出一句豪言:“给我兵马钱粮,我一个人就能守住辽东!” 这话在朝堂上炸了锅。别人躲都来不及,他却主动请缨。于是,他被派往了宁远前线。 1626年的宁远之战,他面对努尔哈赤亲率的13万大军,城里只有不到两万守军。袁崇焕干了件大事:引进了当时最先进的西洋红衣大炮。他把大炮架在城墙上,对着城外的八旗军猛轰。努尔哈赤一辈子没打过这么憋屈的仗,非但没攻下城,自己还被炮火击中,受了重伤。 这一战,直接导致了努尔哈赤在几个月后伤重不治身亡。袁崇焕一战封神,成了大明朝的“辽东长城”。 转折点发生在1628年,年轻的崇祯皇帝登基。崇祯是个急性子,他迫切需要一场胜利来稳固自己的权威,洗刷前朝的耻辱。他召见袁崇焕,问他平定辽东需要多久。 袁崇焕当时可能也是被气氛烘托到了,热血上头,脱口而出:“五年!” 崇祯大喜过望,当即赐予尚方宝剑,赋予他辽东战事的最高指挥权。 五年平辽可能吗?几乎不可能。后金当时已经羽翼丰满,而明朝内部千疮百孔,财政濒临崩溃。袁崇焕后来私下跟幕僚也承认过,说这话主要是为了“安慰皇上”。 为了兑现承诺,袁崇焕开始采取一系列激进手段。其中争议最大的,就是擅杀东江总兵毛文龙。毛文龙在皮岛牵制后金后方,功劳不小,但他也确实跋扈难制、虚报军饷。袁崇焕手持尚方宝剑,快刀斩乱麻,把毛文龙给杀了。 这一杀,短期看是整顿了军纪,但长期看,却导致皮岛势力土崩瓦解,后金再无后顾之忧。更重要的是,袁崇焕“先斩后奏”的行为,让生性多疑的崇祯感到了威胁。 1629年,皇太极展现了他超越父亲的军事才能。他不再死磕袁崇焕坚守的关宁防线,而是绕道蒙古,直接突袭到了北京城下。这就是著名的“己巳之变”。 京城告急,天下震动。袁崇焕闻讯,立刻率领最精锐的关宁铁骑,千里迢迢回援。他在广渠门外与后金激战,甚至自己都身中数箭,浴血奋战,才保住了北京城不失。 皇太极的反间计在这时发挥了奇效。他故意散布谣言,说袁崇焕早已和后金勾结,这次就是他故意放后金入关的。 百姓不管你绕道不绕道,他们只看到家园被毁,亲人被杀,而你袁崇焕的防线“失效”了。崇祯的猜忌心彻底爆发,他无法容忍一个可能背叛自己的将领继续手握重兵。 1630年,皇太极撤军后,崇祯立即下令逮捕袁崇焕。没有审判,没有对质,只有皇帝的怒火和早已内定的罪名。 真相在150年后,由清朝乾隆皇帝揭晓。乾隆在修撰《明史》时,详细查阅了明末清初的档案,包括后金方面的记录。他得出一个结论:袁崇焕与后金并无勾结,其通敌罪名纯属冤枉。乾隆甚至感叹:“袁崇焕实为忠臣。” 将袁崇焕推上刑场的是他誓死保卫的君主,而为他平反的,却是他拼死抵抗的敌人后代。 当夜偷走头颅的正是袁崇焕的一位佘姓部下。这位义士不忍见主帅身首异处,死后还要受辱,冒着灭族的风险,在深夜潜入刑场,盗走了首级,将其秘密埋葬在自家后院。 这一守,就是近400年。 佘家后人立下祖训:后代必须读书,但不许做官;必须守墓,不得离开北京;死后要葬于袁公墓侧。 直到21世纪,这个承诺依然在延续。袁崇焕第17代守墓人佘幼芝女士,为了守护这座墓,付出了常人难以想象的艰辛。在特殊年代,为了保护墓碑不被破坏,她和家人冒着风险将其深埋地下。改革开放后,她又四处奔走呼吁重修袁督师庙。 2020年,佘幼芝老人去世,享年81岁。她的子女接过了这个担子。从1630年到2025年,近四个世纪的时光,佘家的义举让我们看到了超越时代和政治的忠义精神。