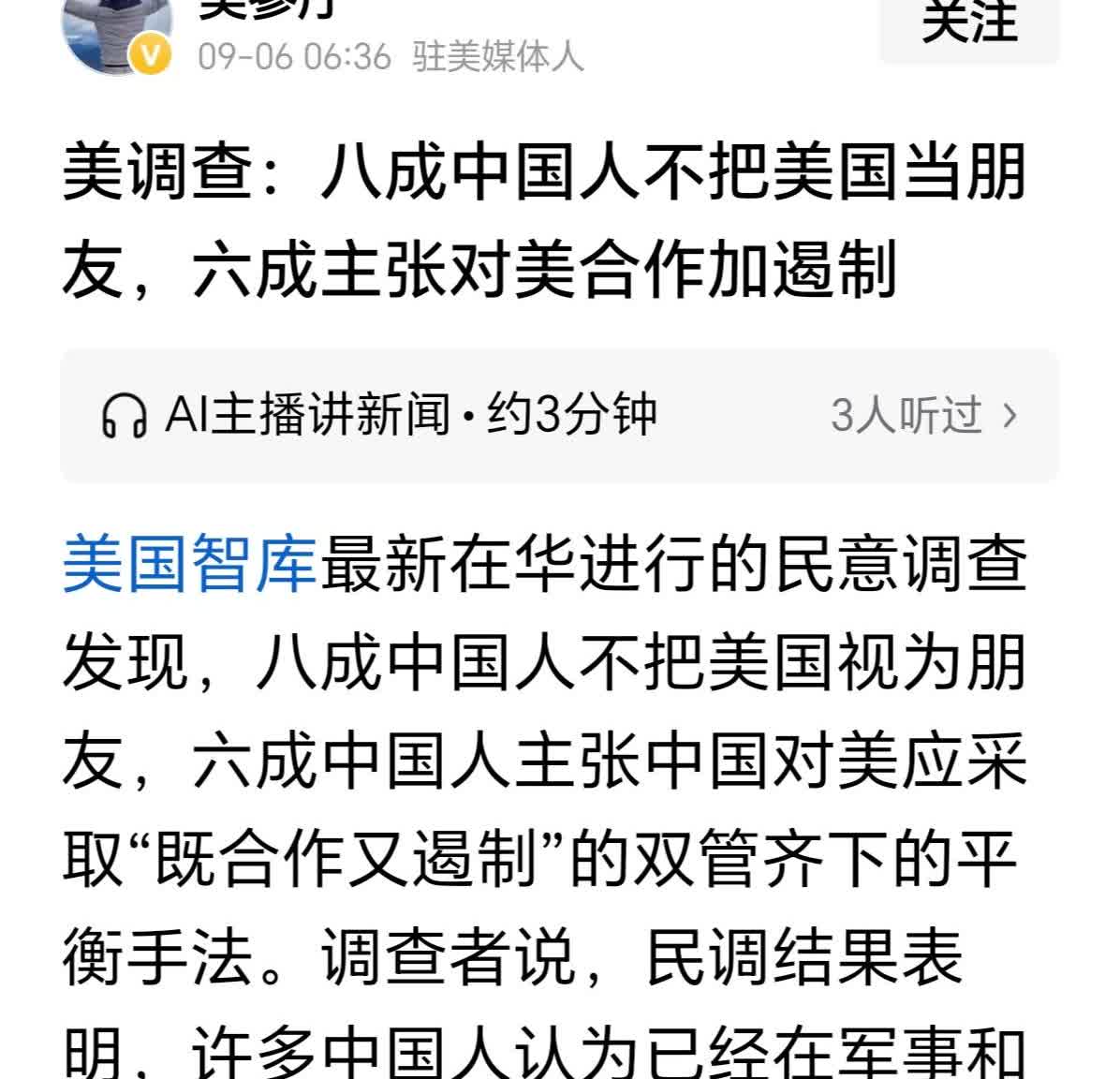

“中国现在向美国投降还来得及!再晚就要‘跪着’了,”7年前,中美贸易战正酣,一位名叫马臣的中国专家却语出惊人,公开断言,这已是中国向美国“体面”投降的最后时机。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2018年,中美贸易战正式打响。那一年,美国接连对中国出口的大量商品加征高额关税,并以国家安全为由,对中兴、华为等科技企业进行严厉打压,企图阻止中国在高科技领域取得进一步突破。 在舆论场上,这场贸易战被描绘得如同中国必须“低头”的历史关头,甚至有人公开提出:中国如果再不妥协,就将不得不向美国彻底“投降”。 当时,一位名叫马臣的中国经济专家甚至大胆断言:“中国现在向美国投降还来得及,再晚就要‘跪着’了。” 这一言论立即在媒体上引起热议,许多人认为这是对中国经济前景的极端悲观估计。然而,时间证明,这种看法未必符合中国经济和科技的实际发展轨迹。 那几年,美国的动作非常明确:首先是大规模的加征关税。 从最初340亿美元到后来2000亿美元,中国商品被迫面对10%到25%不等的额外税负;其次是针对核心科技企业的打压。 中兴因被美国禁售零部件几乎陷入瘫痪,华为也遭遇了芯片供应受限的巨大压力。美国的目的显而易见:限制中国在高科技领域的崛起,迫使中国在贸易、技术等方面让步。 面对压力,中国没有选择盲目对抗,也没有仓促妥协,而是依靠自身庞大的内需市场和完整的产业链体系,采取了灵活而有针对性的应对措施。 中国政府通过稳健的宏观政策,保障经济运行稳定。 无论是货币政策的适度宽松,还是投资和消费的持续刺激,都让经济没有出现大幅下滑。其次,中国企业加速调整战略,加强自主研发和供应链多元化。 中兴、华为等企业在危机中强化内部技术积累,同时寻找替代供应渠道,逐步减少对外部技术依赖。 最重要的是,这场危机倒逼中国在关键技术领域实现突破。过去依赖进口的芯片、操作系统、通讯设备等领域,开始出现国产化替代的显著进展。 中国企业在高端芯片研发、5G通讯技术、人工智能和新能源等方向加速布局,形成了一批在全球具有竞争力的技术和产品。 数据显示,从2018年到2023年,中国高端芯片研发投入大幅增加,出口高科技产品数量和价值也稳步提升,这些成绩充分说明,中国并没有“向美国投降”,反而在逆境中强化了自己的核心竞争力。 贸易战期间的舆论和政策争论,也反映了中国社会对外部压力的敏感。 有人认为,面对美国的强硬,中国如果过早让步,将失去战略主动权;有人则担忧,长时间消耗在贸易战和技术限制上,可能影响经济增长。 事实证明,保持战略定力、依靠内需和自主创新,不仅稳住了经济,还带来了科技自立的新机遇。 今天回头看,那些当年断言“投降还来得及”的言论,更多体现的是对局势的不确定性和焦虑,而非事实。 贸易战也改变了国际产业格局。美国对中国企业的限制,反而推动全球供应链多元化,中国企业在东南亚、欧洲和非洲等地区寻找合作机会,逐步减少对单一市场的依赖。 与此同时,中国内部的创新生态体系逐渐完善,从基础研究到技术转化,再到产业应用,形成了更加稳健和自主的产业链结构。 这种结构在面对外部冲击时显示出韧性,也为中国在未来国际竞争中提供了更强的底气。 总结来看,2018年的中美贸易战和针对科技企业的打压,曾让一些人对中国经济和科技发展前景产生担忧。 马臣的言论固然引人注目,但现实证明,中国不仅没有“投降”,反而通过内需支撑、产业链完善和技术自主,实现了逆势成长。 在高端芯片、5G技术和出口领域的成绩,都是中国不向压力妥协的有力证据。 可以说,这场危机让中国更加意识到:面对国际环境的不确定性,保持战略定力、加速科技自主,是国家长期发展的必然选择。 回望过去,所谓“最后时机投降”的论断,最终被事实所否定,中国用行动证明了自己的应对智慧和韧性。 今天的中国,正站在更强大的科技和经济基础上,在全球格局中保持主动,而不是低头示弱。