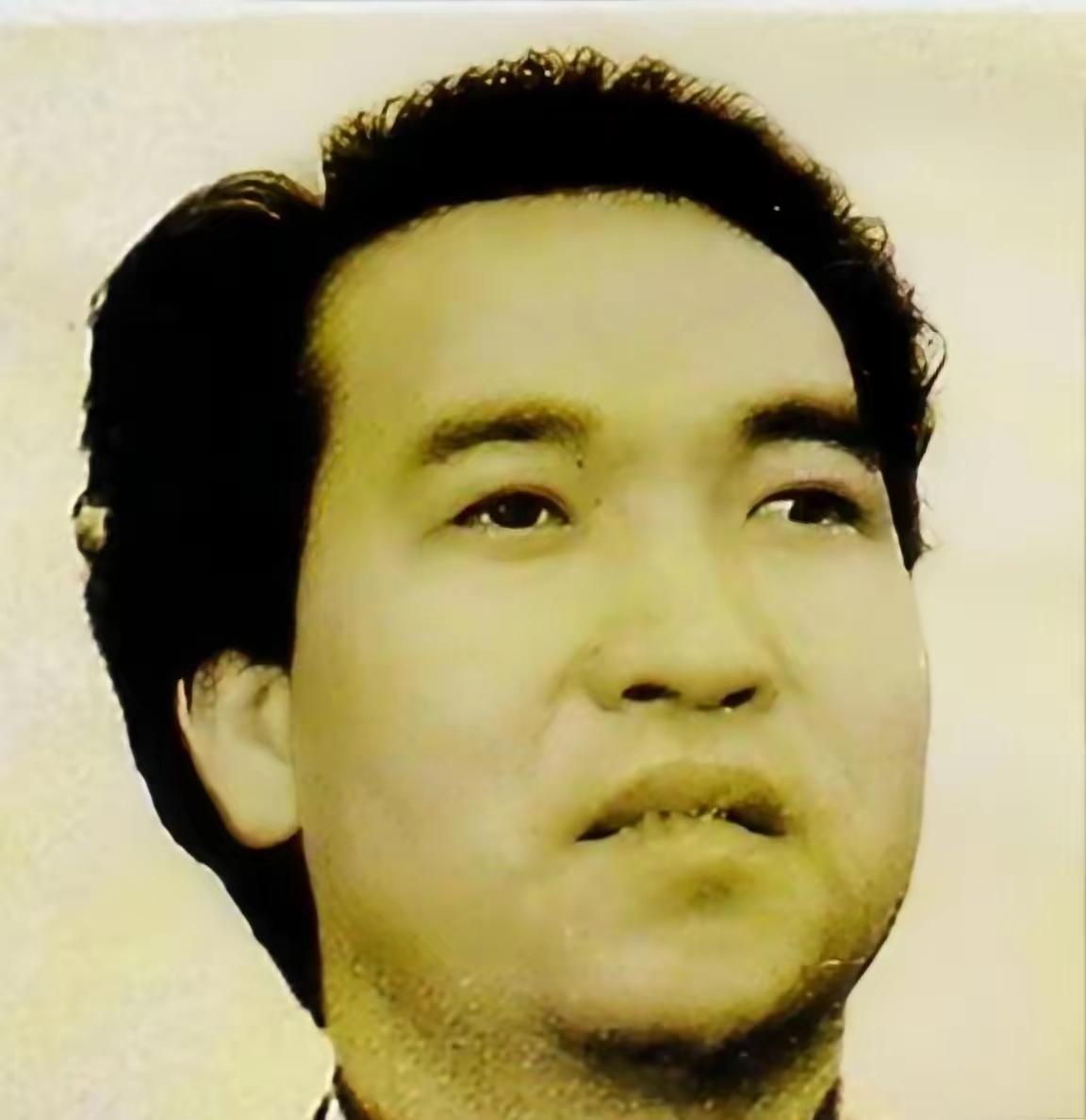

1991年,广东男子赵泰来,放弃中国国籍,转头加入英国。在英国,他打扮成乞丐,四处捡废品,引人嘲笑。谁料,20年后,众人却含泪说:“我们为他骄傲!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 谁承想出身名门的赵泰来竟在1991年放弃中国国籍,紧接着加入英国。 当亲朋好友得知此事后,纷纷劝他好好想想。 但他却丝毫不理会,一切随心走,为此遭到了不少咒骂。 那么他的这一举动到底是为了什么?又为何沦落在伦敦街头捡垃圾的地步? —— “叛徒”“败家子”“脑子进水”——当年这些话像苍蝇一样围着赵泰飞。广州老宅门口,亲戚指着鼻子骂他忘祖;香港饭局上,同学把酒杯往桌上一磕:“老赵家出了个假洋鬼子!”他笑笑,不反驳,转身去买了一张单程机票,随身行李只有一只破帆布包,里面塞着半包方便面和一本《孙子兵法》。 伦敦的冬天能把人鼻子冻掉。下飞机那天,希思罗机场大雾,他跟在一群西装革履的同胞后面,身上还是广东十一月的单夹克。海关问他职业,他操着生硬的英语答:“Collector”——收集者。官员以为他是搞艺术的,其实他说的是捡破烂。出机场的第一晚,他就睡在滑铁卢桥下,跟流浪汉抢纸板箱,半夜被醉汉一脚踹醒,怀里死死抱着那本《孙子兵法》,封面湿了一角,像给老祖宗磕了个头。 第二天开始,他走街串巷翻垃圾桶。 铝罐、铜芯电线、旧书报,全部塞进蛇皮袋。白人老太太掩着鼻子绕开,小孩冲他做鬼脸喊“Crazy Chinaman”。他咧嘴笑,露出一口被烟熏黄的牙,心里算盘拨得噼啪响:一公斤铜卖2.5镑,十公斤就是25镑,扣掉盒饭钱,还能剩20。20镑攒够1000次,就能干一件大事。什么大事?他没说,连跟他最铁的拾荒搭档老约翰都不知道。老约翰只晓得,这个中国人每隔三个月就会消失几天,再出现时,蛇皮袋换成崭新的劳力士纸袋,里面鼓鼓囊囊,却从不打开给人看。 一晃十年。2001年,伦敦金融城忽然冒出一间“东方遗产基金会”,门面不起眼,却一次性往大英博物馆捐赠了128件圆明园流失文物,青铜鎏金佛塔、乾隆珐琅彩瓶、永乐鎏金铜像……件件有牙雕、有御题,把专家看得直揉眼睛。发布会当天,一个穿唐装、理着板寸的中年男子站在角落,皮肤黝黑,指甲缝里还有铜锈,冲镜头腼腆一笑:“我叫赵泰来,替先祖保管这些东西,现在物归原主。”全场哗然。记者追问资金来源,他只答一句:“捡破烂捡的。”没人信,却又查不出破绽。一时间,“乞丐收藏家”登上泰晤士报头条,国内互联网炸锅——当年骂他的人,脸被打得啪啪响。 故事到这里还没完。基金会成立第二年,赵泰来把名下所有资产——伦敦两处公寓、一幅齐白石真迹、甚至那只能装20镑的蛇皮袋——全部写进遗嘱:百年后,一个子儿不留,统统送回中国。有人替他算账,光那批文物就价值十位数,更别说二十年里他又陆续收回的敦煌经卷、明代金冠。他却住在东伦敦一间老公寓,厨房墙皮掉渣,洗澡得用盆接水,因为花洒坏了三年舍不得换。朋友骂他傻:“你拿一件拍卖,下辈子躺游艇!”他摇头:“文物会喘气,放在祖国,它们才睡得踏实。” 2015年,他回广东祭祖。高铁掠过珠江,他贴着车窗看,像第一次出国那样贪婪。村里老人拉着他的手抹泪:“阿来,我们错怪你了。”他笑得像个刚放学的孩子,从背包掏出一只旧铝饭盒——当年捡的第一个罐头盒,洗得发亮,边缘磕得坑坑洼洼。“老祖宗,任务完成,饭盒也该回家喽。”他把盒子扣在祖坟上,轻轻一拍,像给大地盖了个邮戳。 我去年在伦敦书展见他,人更瘦,眼睛却亮。问他后不后悔入英国籍,他咧嘴:“国籍是纸,老子的心是红的,就行。”说完撩起唐装,腰间一串钥匙叮当作响——钥匙圈是铜线自己拧的,挂着一枚小小五星红旗,褪了色,边儿起毛。那一刻我鼻子发酸:原来所谓家国,可以缩成一把钥匙,挂在异乡腰间,走走停停,却始终对准故乡的门锁。 有人批判他“自我感动”,有人说“变卖资产捐文物不如投给教育”,还有键盘侠质问:“拿中国钱在国外买中国文物,是不是曲线洗钱?”我懒得争。我只知道,大英博物馆里那些原本被贴上“永久流失”标签的宝贝,如今因为一个在垃圾桶里翻铜线的中国人,提前回了家。仅此一条,他就配得上那四个字——民族脊梁。至于方式是否完美,留给时间裁判,至少他让世人看见:再卑微的身份,也能干出顶天立地的事;再破烂的蛇皮袋,也能装下五千年。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。