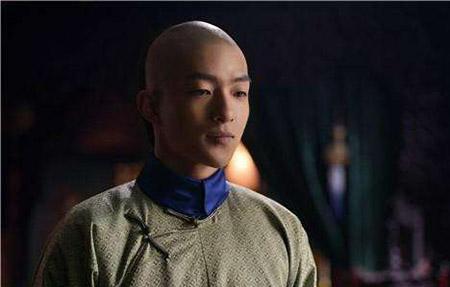

1889年,54岁的慈禧爱上了比她小20岁的侍卫那尔苏,两个人不能够经常见面,心腹李莲英看到她食不下咽,于是就想出了一个好主意。 1890年蒙古僧格林沁王府的葬礼上,一袭素衣的那尔苏遗孀捧着丈夫的灵位,指尖划过灵牌上“那尔苏”三个字时,突然想起半年前他离京时的模样。 那时他贴身藏着一枚翡翠翎管,说是“京城一位贵人所赠”,却没说这枚翎管背后,藏着一段让家族蒙羞、让他最终吞金自尽的宫廷秘恋。 而远在紫禁城的慈禧,此刻正对着同样一枚复刻的翡翠翎管发呆,李莲英站在一旁,连大气都不敢喘——他知道,太后这是在想那个永远回不来的侍卫。 1889年夏,紫禁城的乾清门侍卫换班时,那尔苏总会刻意放慢脚步。 彼时他34岁,是蒙古亲王僧格林沁的孙子,凭借家族功勋和自身勇武入宫当差,本想在侍卫营熬几年,再谋个外放的官职。 可他没料到,一次寻常的护驾,竟让自己成了太后心中的“特殊之人”。 那天慈禧从颐和园回宫,御驾行至角门时,突然有惊马冲撞仪仗,那尔苏反应极快,瞬间挡在慈禧轿前,徒手拉住了缰绳。 轿帘被风吹起,慈禧看清了他的脸——浓眉大眼,鼻梁高挺,一身侍卫铠甲衬得身形愈发挺拔,与宫中那些趋炎附势的老臣截然不同。 自那以后,慈禧便常以“询问蒙古事务”为由,召那尔苏入宫。可按清宫规制,侍卫非诏不能入内廷,且每次召见都有太监在场,两人连私下说话的机会都没有。 慈禧为此日渐烦闷,御膳房的菜端上来又原封不动撤下,甚至在批阅奏折时都频频走神。李莲英看在眼里,心里早有了盘算。 他知道太后的心思,也清楚那尔苏的处境——一个是高高在上的太后,一个是有家族背景的侍卫,一旦私情暴露,不仅那尔苏性命难保,连他这个“中间人”也会受牵连。 几天后,李莲英向慈禧献上一计:清宫每日需从玉泉山运送泉水入宫,供太后饮用和沐浴,负责运水的是内务府的特制木箱,箱体宽大,且有专人护送,沿途无人敢查。 他提议将其中一个木箱改造,在箱内增设暗格,那尔苏可扮成“运水杂役”,藏身暗格中入宫,待木箱抬至慈禧寝宫旁的偏殿,再趁机出来相见。 慈禧听后眼前一亮,当即准了这个计划。为了掩人耳目,李莲英还特意让人在木箱外层刻上“御用水箱,擅动者死”的字样,又安排自己的心腹太监负责运水,确保万无一失。 从此,每天清晨的宫道上,多了一支特殊的运水队伍。那尔苏每次藏身木箱前,都会换上粗布衣裳,屏住呼吸——木箱内空间狭小,且全程不能出声,每次半个时辰的路程,对他来说都是煎熬。 可一想到能见到慈禧,他又咬牙坚持。 入宫后,他在偏殿梳洗更衣,再由李莲英引着去见慈禧。两人相处时,慈禧会卸下太后的威严,跟他聊蒙古草原的风光,甚至亲手为他缝补过侍卫服上的口子; 那尔苏则会讲些宫外的趣事,逗得慈禧开怀大笑。这段秘恋,就靠着“水箱运人”的法子,悄悄维持了近一年。 可纸终究包不住火。1890年初,宫中开始流传“太后与侍卫过从甚密”的流言,虽没人敢明说,却越传越邪乎。 御史台的官员们虽不敢弹劾太后,却把矛头指向了侍卫营,接连上奏折说“侍卫营纪律松弛,需严加整顿”。 消息很快传到僧格林沁耳中,老王爷起初不信,可派人去京城打探后,才知道孙子竟真的与太后有染。 这位一生以“忠君爱国”为信条的老亲王,气得当场砸碎了案头的茶杯,当即决定入宫面圣,要将那尔苏带回蒙古。 面对僧格林沁的强硬态度,慈禧虽满心不愿,却也知道此事已无法隐瞒。若执意留那尔苏在京,不仅会引发朝堂动荡,甚至可能牵连蒙古部落。 最终,她只能同意僧格林沁的请求,让那尔苏随他回乡。那尔苏离京前,慈禧偷偷将一枚贴身佩戴的翡翠翎管赠予他,含泪说“此去若有难处,可凭此翎管回京找我”。 可那尔苏心里清楚,一旦离开京城,他与慈禧便再无可能——家族的压力、朝堂的非议,早已让他没了退路。 回到蒙古后,僧格林沁将那尔苏软禁在王府,日日以“家族荣誉”训斥他。那尔苏看着祖辈的灵位,又摸着怀中的翡翠翎管,深知自己已无颜面苟活。 1890年春,他在王府的佛堂内吞金自尽,年仅35岁。消息传回紫禁城,慈禧听闻后悲痛欲绝,将自己关在寝宫内三天三夜,不准任何人打扰,甚至一度拒绝批阅奏折。 而僧格林沁也因孙子的死和家族的丑闻,郁结于心,没过多久便病逝了。 这段宫廷秘恋,最终以两人的死亡画上句号。慈禧虽手握至高权力,却终究无法挣脱封建礼教的束缚,只能在权力的顶峰独自品尝爱情的苦涩;那尔苏出身贵族,却因一场不合时宜的感情,成了封建皇权与家族荣誉的牺牲品。 主要信源:(历史网——揭秘慈禧太后与蒙古青年那尔苏的畸形之恋)

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)