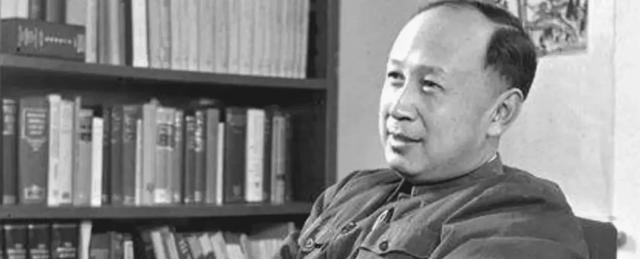

“我爷爷找到我曾爷爷时,就只看到了我曾爷爷泡在玻璃坛子里的头颅,我爷爷当时泣不成声,立即跪在地上磕了三个头。” 1953年东北烈士纪念馆的那一幕,不仅是马从云与父亲杨靖宇的“重逢”,更串联起英雄从壮烈牺牲到魂归故里的曲折历程。 1948年长春解放初期,一所医学院的课堂上,学生们围着实验台观察教学标本时,有人突然发现一个玻璃坛里浸泡的头颅,标签上模糊的字迹隐约指向“抗日将领”。 这个发现让在场的人脊背发凉,立即上报给当地政府。 经核查,这正是1940年牺牲后失踪的杨靖宇将军的遗首——彼时,距离他牺牲已过去8年,距离日本投降也已3年,而他的家人还在河南老家,以“马尚德”的本名寻找着失踪多年的亲人。 “杨靖宇”这个响彻东北的名字,背后是“马尚德”的革命抉择。 1926年加入中国共产党后,为了便于在东北开展抗日工作,他先后使用过多个化名,“杨靖宇”是1932年开始使用的名字,也成了日寇最忌惮的代号。 从1931年到1940年,他在零下40度的冰天雪地里,带领东北抗联与日寇周旋: 1937年袭击日军列车、牵制敌寇支援关内;1938年炸毁隧道桥梁,让敌人交通线陷入瘫痪; 哪怕到了1940年弹尽粮绝时,他仍拒绝投降,在吉林濛江的山林里与敌人对峙五个昼夜。最终因叛徒出卖,他身中数弹,牺牲时手指还扣着扳机。 日寇对杨靖宇的“敬畏”,藏在残忍的举动里。他们割下他的头颅示众,却在解剖腹部时被震撼——胃里没有一粒粮食,只有枯草、树皮和棉絮。 主刀医生金源后来回忆:“当时在场的日军都沉默了,没人能想到,一个人能靠着这些东西坚持这么久。” 这种震撼,让通化省警务厅长岸古隆一郎陷入矛盾:他一方面执行命令,将头颅装坛示众,企图震慑抗日力量; 另一方面又因良心不安,偷偷安排木匠雕刻木质头颅,与杨靖宇的尸身合葬,还请日本高僧诵经,亲自主持葬礼。 据说他晚年常对人说:“杨靖宇是真正的军人,我这辈子都忘不了他。” 而杨靖宇的家人,在漫长的岁月里始终没有放弃寻找。 儿子马从云从少年等到中年,从河南到东北,跑遍了父亲可能去过的地方,却始终没有音讯。 1951年的一天,他在村口的报栏前看《河南日报》,一篇介绍杨靖宇事迹的文章吸引了他——文中提到的“马尚德”“河南确山人”“1926年入党”等信息,与父亲的经历完全吻合。 他颤抖着剪下文章,揣在怀里跑回家,对着母亲的遗像哭了一夜:“娘,我找到爹了,爹是英雄!” 1953年,马从云兄妹受邀前往东北烈士纪念馆。当工作人员打开存放遗首的玻璃坛时,马从云“扑通”一声跪下,磕了三个响头,泪水顺着脸颊滴在坛壁上。 这一幕,被随行的记者拍下,后来成了纪念馆里珍贵的历史资料。也是从这时起,杨靖宇的家人终于知道,那个让日寇闻风丧胆的抗日将领,就是他们苦苦寻找的亲人。 如今,杨靖宇的精神早已成为民族的精神坐标。 1946年成立的“杨靖宇支队”,如今隶属于陆军第83集团军,在今年9月3日的阅兵仪式上,这支队伍的旗帜获得10秒特写,镜头扫过“杨靖宇支队”五个字时,无数观众热泪盈眶。 东北烈士纪念馆里,杨靖宇当年用过的手枪、穿过的棉衣、装过遗首的玻璃坛,都被妥善陈列,每年有上百万游客前来瞻仰。 杨靖宇的后代们,也在传承着英雄的遗志。 曾孙马铖明成了“红色宣讲员”,经常走进学校、社区,讲述曾爷爷的故事。 他说:“每次讲到曾爷爷胃里的枯草树皮,孩子们都会安静下来,我知道,英雄的精神正在一代代传下去。” 而马家人的生活,也回归平淡,他们没有借着英雄的名号谋取名利,只是像普通人一样努力生活,用实际行动践行着“传承遗志”的承诺。 从1940年的壮烈牺牲,到1953年的家人重逢,再到如今的精神传承,杨靖宇的故事从未落幕。 当我们在阅兵场上看到“杨靖宇支队”的旗帜,当我们在纪念馆里驻足凝视英雄的遗物,我们知道,这盛世正如英雄所愿。 而英雄的名字,将永远刻在民族的记忆里,提醒着每一个中国人:铭记历史,致敬英雄,方能守护来之不易的和平。 参考资料: 《杨靖宇百科》 《杨靖宇传》 《新华网对杨靖宇曾孙马铖明的采访》