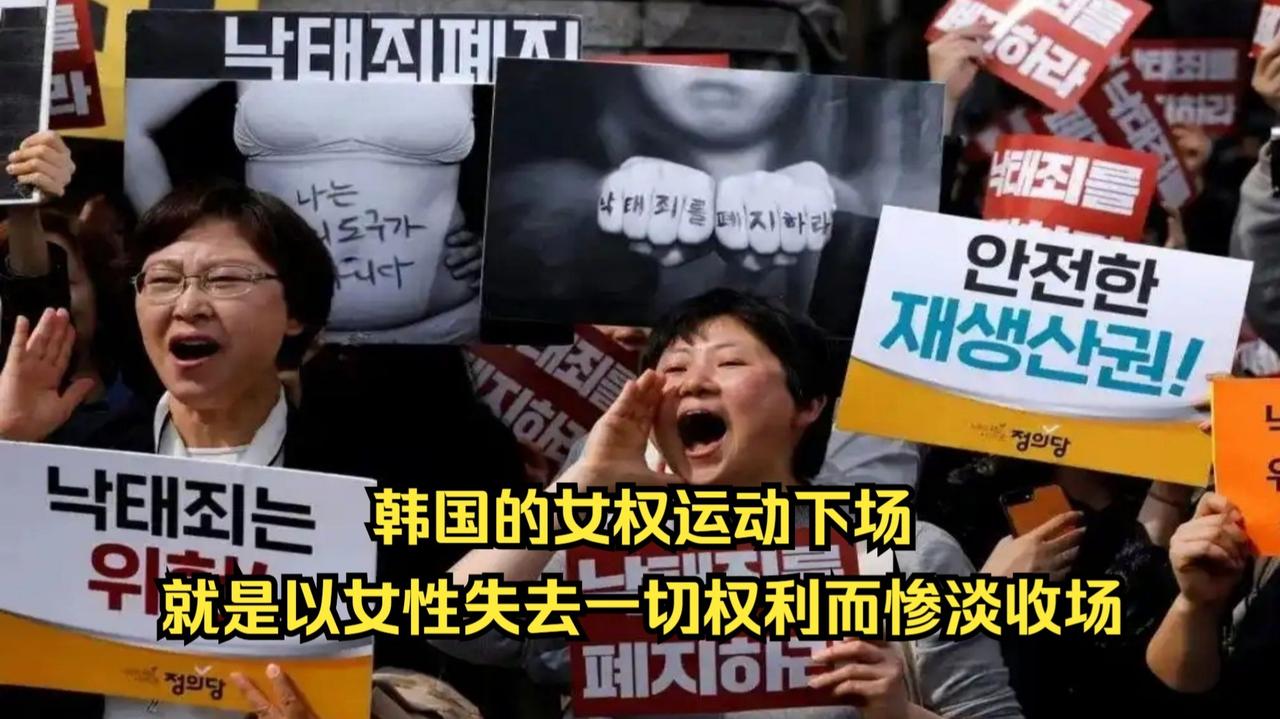

韩国的女性已经彻底疯魔,从最开始的不谈恋爱,不结婚,到后来的不生孩子,不愿意和男生发生关系,现在变成了不跟男性交流,甚至是不和自己的亲生父亲兄弟说话,本来的初衷是为了争取更平等的权益,可却逐步变成了极端对立,甚至有人近乎于“疯魔”…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 韩国社会传统上深受儒家思想影响,尤其是在朝鲜王朝时期,朱子学成为官方意识形态,强调“男尊女卑”。 女性在家庭里必须服从男性,无论是未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子,都意味着女性一生都要听男性的安排。 政治、教育和公共事务几乎与女性无关,她们的主要责任就是操持家务、养育子女。甚至日常生活也有严格的礼仪约束,外出、穿着都要遵守规范。 可以说,这种制度奠定了韩国社会对女性角色的固有认知,也对后来的社会结构产生了深远影响。 到了19世纪末和20世纪初,韩国经历了西方文化冲击和日本殖民统治,女性的社会地位开始有所变化。 日本殖民时期引入了现代教育,但女性仍然被当作“辅助性劳动力”,教育水平有限,只为更好承担家庭责任。同时,日本军国主义还强迫大量女性成为慰安妇,进一步加剧了压迫感。 二战结束后,朝鲜战争让社会陷入困境,女性不得不走出家庭参与低薪劳动,比如纺织、电子、服务业等。 虽然她们在经济建设中做出贡献,但职场仍存在严重不平等待遇,晋升机会少,工资低,女性仍然被看作“临时工”。 到了1960-80年代,也就是韩国经济快速发展的时期,被称为“汉江奇迹”,男性主导的工业化模式进一步强化了性别不平等。 女性被鼓励婚后回归家庭,男性全力投入工作,这导致女性的职业生涯往往被迫中断,高层管理岗位几乎看不到女性身影。 大型企业以男性为主导,女性员工不仅数量少,而且升迁机会极少,这种现象后来被称为“玻璃天花板”。 虽然法律上进行了改革,性别平等法也出台了,但社会观念并没有完全改变,婚姻和家庭中,女性仍然承担绝大部分家务和育儿责任,职场上仍存在明显性别歧视和工资差距。 在这种背景下,韩国女权运动应运而生。最初的女权运动非常温和,核心诉求是性别平等:反对职场歧视、家庭暴力、性骚扰,希望女性能有经济独立和公平机会。 很多女性希望在工作上得到机会,在家庭中不再一味退让。大家最初只是想让生活公平一些,不希望辛苦工作却吃力不讨好,或者因为婚育就失去职业发展。 但是随着时间推移,一些女性的不满逐渐积累,加上网络社交平台的放大效应,女权运动开始出现极端化。 最典型的表现就是所谓的“四不运动”:不谈恋爱、不结婚、不生育、不和男性发生关系。这一思潮慢慢演变成一种生活方式,甚至有人不和自己的父亲、兄弟甚至男性朋友交流。 这种极端观点在社交网络上扩散迅速,一些激进女权者宣称男性是社会问题的根源,甚至提出“如果怀的是男胎就堕掉”。更有甚者,提出通过未来基因技术完全摆脱男性,让世界成为一个“只有女性的乌托邦”。 这种极端化的背后,有几个因素。 职场中女性工资低、晋升难,家务和育儿负担大,社会对女性外貌要求高,心理压力巨大。高房价、就业压力、家庭责任让女性对传统婚育模式失望,觉得没有改变就没有希望。 再加上网络环境,各种极端观点传播迅速,原本的平等诉求被扭曲成抵制男性、甚至断绝与男性交往的极端行为。男性看到这些极端表态也开始反感和防备,男女双方互不信任,社会关系紧张。 这种情况已经对韩国社会产生了深远影响,职场方面,企业招聘女性时更加谨慎,担心政策和休假影响效率。年轻人和学生倾向性别隔离,只和同性组队,避免麻烦。 家庭关系也受到影响,女儿与父亲、兄弟的沟通越来越少,甚至干脆断绝关系,家庭聚会冷淡,社区互动减少。社会整体信任感下降,人们越来越倾向独居,减少深度交往。 人口和生育问题也受到了严重冲击,韩国结婚率和出生率持续下降,平均每户孩子不足一人,导致老龄化加剧。即便政府推出各种女性福利、生育补贴和职场保护措施,效果也有限。 企业可能因为政策而更谨慎地招聘女性,女性觉得机会仍然少,男性觉得政策不公平,导致矛盾叠加,社会对立加深。 网络上,独身派、极端派之间的冲突越来越多,互不认可的局面进一步加剧社会紧张。 原本女权运动的目的只是希望女性获得公平生活和权利,但在极端化的发展下,它已经影响到社会每个角落,从家庭到职场,从学校到社区,男女双方互相防备、互相猜忌,社会信任不断下降。 面对这样的局面,解决之道并不是极端化,而是落实真正的公平和性别平等。政策需要真正落到实处,消除性别歧视,鼓励男女相互体谅和沟通,让每个人都有追求自己生活的机会。 只有这样,社会才能慢慢恢复信任和亲密关系,缓解人口和经济压力,避免进一步分裂。

![思想殖民[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/9316086751354110616.jpg?id=0)