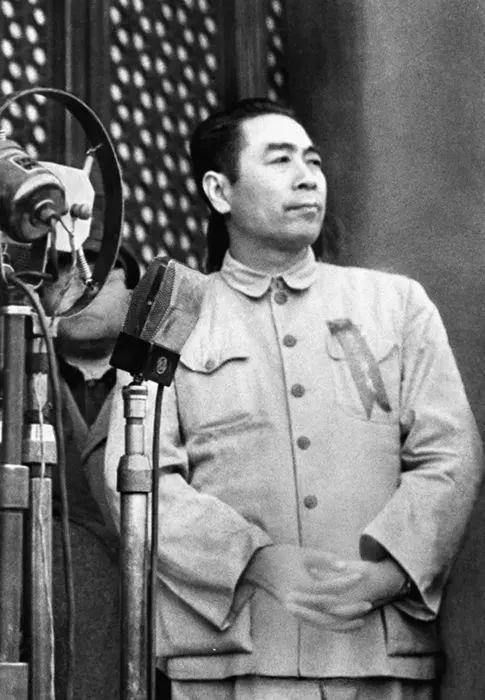

刷到请驻足:这位无儿无女的老人,让中国人怀念了48年提起周总理,你最先想到什么?是万隆会议上“求同存异”的智慧,是谈判桌上寸步不让的坚定,还是政务缠身、彻夜不灭的灯光?可这位大国总理的另一面,却藏在最朴素的日常里:穿了20年的衬衫打满补丁,一碗米饭配咸菜就是午餐,临终前还在批阅文件,嘴里念叨着“我还能再为人民工作一会儿”。 周总理的朴素,从来不是刻意为之的作秀,而是刻进骨子里的坚守,这份坚守早在青年时期便已埋下伏笔。1910年,12岁的周恩来离开家乡江苏淮安,赴东北求学时便立下“为中华之崛起而读书”的誓言,这份誓言不仅是他毕生的追求,更塑造了他一生勤俭为民的品格。早年投身革命期间,他辗转上海、广州、瑞金多地,曾在白色恐怖下秘密开展工作,也曾在长征路上与战士们同甘共苦,吃粗粮、宿草棚,即便后来身居高位,这份与群众共患难的底色从未改变。 新中国成立后,周总理身居总理要职,却始终把自己当作人民的勤务员,对个人生活的要求严苛到令人动容。他的衣柜里没有华贵服饰,只有几件反复浆洗、打了补丁的衣物,其中一件睡衣更是缝补了73次仍在使用;饮食上从不搞特殊化,食堂做什么就吃什么,遇到剩饭剩菜也坚持不浪费,甚至会叮嘱工作人员加热后继续食用。这种节俭并非源于物质匮乏,而是他深知新中国百废待兴,每一分钱、每一粒粮都凝聚着百姓的血汗,身为总理更应以身作则,为全国人民树立榜样。 更让人动容的是,周总理将毕生精力都奉献给了国家和人民,却唯独亏欠了自己和家人。他与邓颖超同志结为革命伴侣,因长期投身革命事业,始终没有生育子女,两人便把全国的青少年都当作自己的孩子,关心教育事业,牵挂青少年成长。即便工作再繁忙,他也会抽出时间回复群众来信,了解百姓疾苦,对于各地上报的民生问题,总是要求相关部门限期解决。三年困难时期,他主动降低自己的口粮标准,与百姓一起勒紧裤腰带共渡难关,甚至因过度劳累和营养不良出现身体不适,却依然坚持工作。 周总理的一生,是无私奉献的一生,更是坚守初心的一生。他始终牢记“为人民服务”的宗旨,把人民的利益放在首位,即便在病重期间,依然心系国家大事。1975年,已是癌症晚期的他,仍坚持批阅大量文件,会见外国宾客,主持重要会议,有时一天工作时长超过16小时。医护人员多次劝他休息,他却总是说“还有很多事情要做,时间不多了”,这份对工作的执着与担当,让身边的人无不落泪。1976年1月8日,周总理与世长辞,临终前他留下遗嘱,将骨灰撒向祖国的江河湖海,不建陵墓、不立碑碣,用最朴素的方式完成了对人民的最后承诺。 48年过去,中国早已发生了翻天覆地的变化,从百废待兴到繁荣富强,从积贫积弱到屹立于世界民族之林,但周总理的精神始终照耀着我们前行。他的朴素、他的坚守、他的无私,不仅成为一代又一代人的精神标杆,更深刻揭示了中国共产党人的初心与使命。如今,我们生活在物质富足的时代,更应铭记周总理的教诲,传承他的优良作风,把对他的怀念转化为奋进的力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。