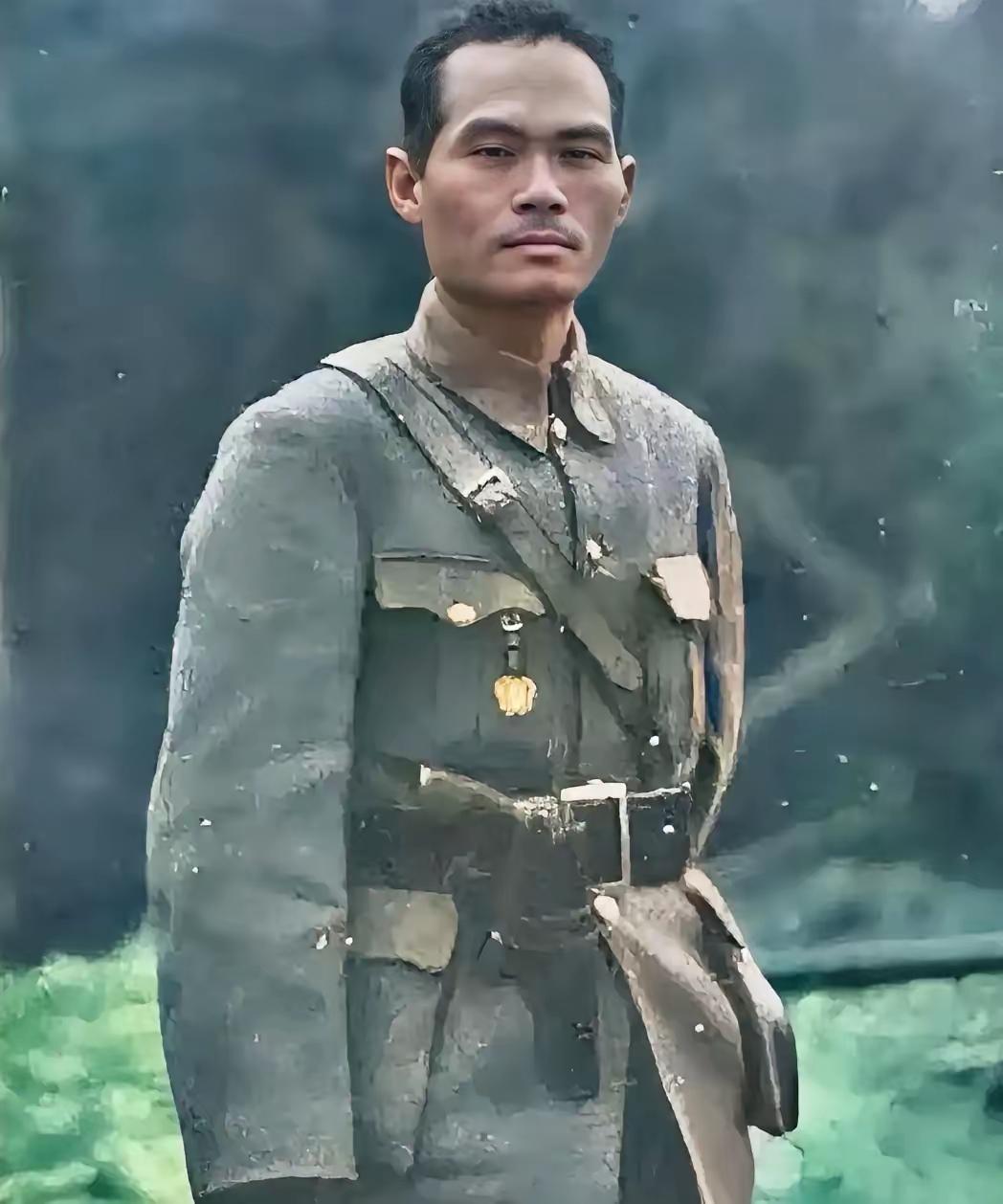

照片里是个穿军装的年轻军官,腰间别着枪,胸前有军功章。后来查资料才知道,这人叫罗坤,是1932年淞沪会战里的营长。 那会儿日本派坦克来打,可当时国民党军队连机枪都不够用。 罗坤老家在江西兴国,一个山多地少的村子,1929年红军路过时,17岁的他刚给地主家扛完活,揣着半块红薯就跟着队伍走了。 他没读过书,参军前甚至没见过火车,只知道地主的鞭子和日军的炮弹一样,都会夺走亲人的性命——父亲早年间被日军飞机轰炸的余波震伤,卧病两年就走了,这成了他心里解不开的疙瘩。 1931年底,部队改编编入十九路军,开赴上海驻防,出发前他给母亲写了封信,只说“打跑鬼子就回家种庄稼”,却没敢提自己已经升任营长,要守在最前线。 你可能不信,罗坤手下的弟兄,大多是和他一样的农家子弟,有的刚满16岁,枪都握不稳。日军的坦克碾过上海街头时,他们手里的中正式步枪打在装甲上只留一个白点,机枪全班凑不齐两挺,子弹更是每人只配30发。 可没人退缩,罗坤把全营的手榴弹集中起来,拆了被子裹上炸药,做成简易的反坦克炸弹,夜里带着敢死队摸向日军阵地。 有个叫王小虎的士兵,才15岁,第一次摸坦克时腿吓软了,罗坤按住他的肩膀说“别怕,我在你后面”,结果小虎刚把炸药包塞进坦克履带,就被日军的探照灯照中,机枪扫射过来,罗坤扑过去把他推开,自己的胳膊被流弹划开一道深口子,血顺着袖子往下淌,他却只是咬着牙喊“快炸!” 胸前的军功章,是庙行战斗拼出来的。那天日军集中了8辆坦克和两个中队的步兵,猛攻罗坤防守的阵地,战壕被坦克碾平,弟兄们只能在弹坑里反击。罗坤的指挥所被炸塌一半,他从瓦砾堆里爬出来,扯掉染血的军帽,抄起一挺捡来的日军轻机枪就冲了上去。 子弹打光了,他就拔出手枪,身边的士兵跟着他跳出战壕,用刺刀、用石头,甚至用身体去挡日军的冲锋。战斗结束时,全营300多人只剩下72个能站起来的,王小虎的肚子被弹片划开,临死前还攥着罗坤给的那半块压缩饼干,说“营长,我还没见过鬼子投降的样子”。 说实话,这场战斗的惨烈,远不止装备差距那么简单。当时十九路军作为地方部队,根本没得到国民政府的充分补给,机枪不够用,是因为中央军的武器优先供应给了“围剿”红军的部队;反坦克武器缺失,是因为军政部压根没把地方部队的作战需求放在心上。 罗坤和弟兄们在前线浴血奋战时,上海的租界里依旧灯红酒绿,有些官员还在忙着囤积物资发国难财。 他们用肉身去对抗坦克,用信念去弥补装备的鸿沟,不是不知道差距,而是心里清楚,身后就是上海的百姓,退一步就是家破人亡。 罗坤最终没能活着回家种庄稼。1932年3月1日,日军发起总攻,他在掩护大部队撤退时,被坦克炮弹击中,牺牲时才19岁。 战友们在他的口袋里发现了母亲的回信,信纸已经被鲜血浸透,上面只有歪歪扭扭的几个字“娘等你回来”。而那枚军功章,被他用布条紧紧系在胸前,背面刻着的“忠勇”二字,被血渍染得发亮。 这样一位年轻的营长,这样一群普通的士兵,他们没有先进的武器,没有充足的补给,甚至没有得到应有的支援,却用最朴素的家国情怀,在淞沪战场上筑起了一道坚不可摧的防线。 我们常说历史不会忘记英雄,可真正不该忘记的,是他们背后的无奈与悲壮——如果当时的政府能摒弃内耗,全力支援前线;如果装备能再精良一点,补给能再及时一点,是不是就会少一些像罗坤这样年轻的牺牲? 铭记历史,从来不是为了延续仇恨,而是为了看清:一个国家的尊严,从来不是靠妥协换来的,而是靠无数普通人在关键时刻的挺身而出。 罗坤和他的弟兄们用生命证明,哪怕装备差距悬殊,哪怕前路布满荆棘,只要心里装着家国,平凡人也能成为顶天立地的英雄。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。