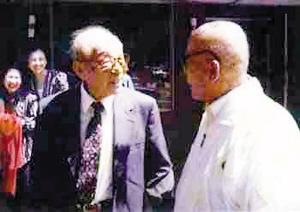

1991年,邓公托人给张学良带话,欢迎他回大陆看看。张学良却说:我回去可以,但必须答应我3个条件。 事情的起因,得从1990年说起。那一年,随着蒋经国去世,台湾政局变动,关了张学良整整54年的大门,终于开了。 6月,张学良在台北办九十寿宴,海内外朋友都来祝贺,这实际上是他重获自由的标志。 整个大陆都在关注这位历史风云人物的动向。 周恩来总理曾评价他是“民族英雄”,邓颖超大姐也称他“千古功臣”,这份情谊,大陆一直记着。 机会很快就来了。1991年3月10日,张学良和夫人赵一荻以探亲的名义,登上了飞往美国的飞机。 临走前,他在机场对着记者说了一句意味深长的话:“我不排除到东北的可能性,那里是我的国家,我当然愿意回去。” 这句话,立刻引起了中央的高度重视。邓公当即做出决定,要抓住这个机会,邀请汉公(张学良的字)回乡。 派谁去最合适?中央思来想去,最后定了一个人——吕正操。 他是张学良的老部下,开国上将,冀中“地道战”的指挥官。 两人自1936年西安事变后一别,已经54年没见了。派他去,既是公事,也叙私情,最妥当不过。 1991年5月23日,吕正操带着一个五人代表团,以私人名义飞往美国。他先到旧金山见了赵一荻,接着马不停蹄地赶往纽约。 5月29日,在张学良女友蒋士云的公寓里,两位白发苍苍的老人终于见面了。 张学良一身西装,亲自在门口迎接,紧紧握住吕正操的手,感慨万千:“我们有54年5个月零4天没见了!” 吕正操带来了启功写的贺幛和碧螺春茶叶,张学良一见就笑了,还开玩笑叫他“地老鼠”,吕正操回答:“靠的是人民支持。” 张学良听了,长叹一声:“得民者昌啊。” 这次见面,主要是叙旧,没谈正事。真正的关键,在第二天的会面。 5月30日,在曼哈顿一家银行的经理办公室里,吕正操郑重地取出了邓颖超的亲笔信。 信里,邓颖超转达了邓小平的问候和邀请,希望张学良“在方便的时候回大陆看看”。 张学良戴上老花镜,仔仔细细地读着信,沉默了许久。 他先是请吕正操代为问候邓颖免,说“周恩来人很好”,然后话锋一转,说出了那句让所有人都感到意外的话。 他说:“我清清楚楚想回去,但现在时候不到,我一动,会牵动台湾和大陆两方面。”紧接着,他提出了回大陆的三个条件: 第一,不搞任何欢迎仪式。 第二,不接受任何记者采访。 第三,见面时不希望听到恭维吹捧的话,就把他当个普通人。 这三个条件,说白了,就是想低调,再低调。他不想因为自己的事,搅动复杂的政治局面。 吕正操当场就答应了,说中央完全尊重他的意愿,并开玩笑说: “我们官方可以不安排,但老百姓知道了,自发跑来看你,我们可管不了。” 张学良听完哈哈大笑:“我不怕老百姓,我喜欢接触人民。” 说到这你可能以为,条件谈妥了,回乡之路就铺平了。其实没那么简单。 6月4日,双方进行了第三次会面。 张学良情绪很高,亲手写下“确保台湾入版图,汉卿愿尽匹夫责”的条幅送给吕正操,还给邓颖超写了回信:“一有机缘,定当踏上故土。” 他还主动提出,想回大陆治眼病,并且再次强调“不要特权,做个普通百姓”。 一切似乎都在朝着好的方向发展。 可问题来了,为什么张学良最终还是没能回来? 首先是政治上的顾虑。张学良这个人,一生最重“情面”。他虽然获得了自由,但李登辉当局表面客气,暗地里却盯得很紧。 他从美国一回到台湾,各种压力就来了,有人指责他“忘恩负义”。 他不愿意让台湾方面难堪,觉得不辞而别不仗义。 他的好友蒋士云后来都说:“汉公就是太讲情面了,要是当时直接从美国回大陆,不就成了吗?” 其次,是一连串阴差阳错的时机。1992年,大陆方面甚至为他准备好了专机,计划经香港转机回来。 但张学良得知日本明仁天皇那年10月要访华,他不愿意和日本天皇同时出现在大陆的土地上,于是取消了行程。 骨子里的民族气节,让他做出了这个决定。 1993年,他又想和蒋纬国结伴回来,可偏偏蒋纬国心脏病发,赵一荻也查出骨质疏松,计划再次搁浅。 最重要的,还是健康原因。1993年后,张学良动了颅脑手术,身体大不如前。 赵一荻坚决反对他再长途跋涉,怕他身体吃不消。 1995年,他的弟弟张学森在北京去世,这对他打击很大,也让赵一荻更加担忧他的健康。最终,他定居夏威夷,再也没有力气远行了。 他心里其实一直惦记着故土。他自称“爱国狂”,晚年最大的心愿就是祖国统一。 但他对“九一八事变”的不抵抗,也愧疚了一辈子,总觉得“无颜见东北父老”。 这种复杂的情感,让他既渴望回家,又步履沉重。 2001年10月14日,张学良在美国夏威夷病逝,享年101岁。 他终究没能再踏上那片他日思夜想的黑土地。