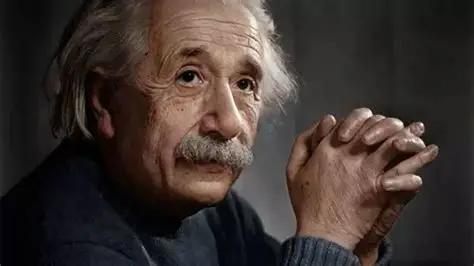

1920年,爱因斯坦与自己的表姐埃尔莎举行了婚礼,他对她说:“我到底该娶你,还是娶你的女儿?” 这句半真半假的话,准确反映了爱因斯坦当时的情感摇摆。他与埃尔莎早已熟识多年,两人常有书信往来。1910年代初,他多次在信中流露出暧昧语气,但并未立刻行动。1914年,他随普鲁士科学院调任柏林,与埃尔莎近距离接触的机会增加,关系迅速升级。 那一年,他将妻子米列娃和两个孩子留在苏黎世。表面上是工作安排,实则早有疏离。米列娃反复写信试图挽回,爱因斯坦则回信要求她遵守一份“婚姻守则”:不许打扰他工作、不准对他说话、不许提出任何个人要求。 他在公开场合仍以家庭责任自居,私下却已在柏林与埃尔莎共同生活。他迟迟不提离婚,部分原因在于他预感自己即将获得诺贝尔奖,而奖金分配将成谈判筹码。直到1919年,诺奖尘埃落定,他才正式提出解除婚姻,并将奖金作为经济补偿。 埃尔莎并未催促。她耐心等待,陪伴爱因斯坦度过事业最辉煌也最复杂的阶段。而当爱因斯坦犹豫于是否该娶她还是她女儿时,她冷静回应:“只要你坦诚,无论你选谁,我都接受。”这份包容打动了他,也令他自觉不配再提其他选择。 婚后,埃尔莎成为他生活的管理者,为他打理事务,照顾家中子侄,但两人的关系并不总是平和。 进入1930年代,爱因斯坦情感上的飘忽依然存在。旅居美国期间,他被发现与数位女性保持过亲密联系,其中一位为一名年轻的寡妇。埃尔莎得知后提出抗议,两人一度分居。1936年,埃尔莎病逝。 这段情感波折的故事,常被外界以八卦视角解读。但若回溯其源,爱因斯坦并非毫无感情,只是他在情与理之间始终摇摆。他年轻时因叛逆选择与米列娃结婚,后在声望上升后逐步排斥这段婚姻。对埃尔莎,他感激其包容,却无法给予全然专一。 米列娃·马里奇,出生于塞尔维亚,物理学出身,是爱因斯坦在苏黎世联邦理工学院的同班同学。两人早年共同研究理论,甚至有部分学者认为米列娃在《相对论》草稿中有贡献。婚后,她牺牲了职业,为家庭默默付出。两人育有三名子女,其中一名夭折,一名患精神疾病。 埃尔莎则出身同一家族,是爱因斯坦的表姐,年长他三岁,早年丧偶,有两个女儿。她性格稳重,擅长应对社交事务,是爱因斯坦在公众场合最倚重的人。 爱因斯坦终其一生,对爱情的态度远不如他对物理那般清晰。 科学上,他求严谨与逻辑;情感中,他却常陷困惑与矛盾。这个伟大的头脑,能测量宇宙的时空,却无法完全掌握人心的动荡。