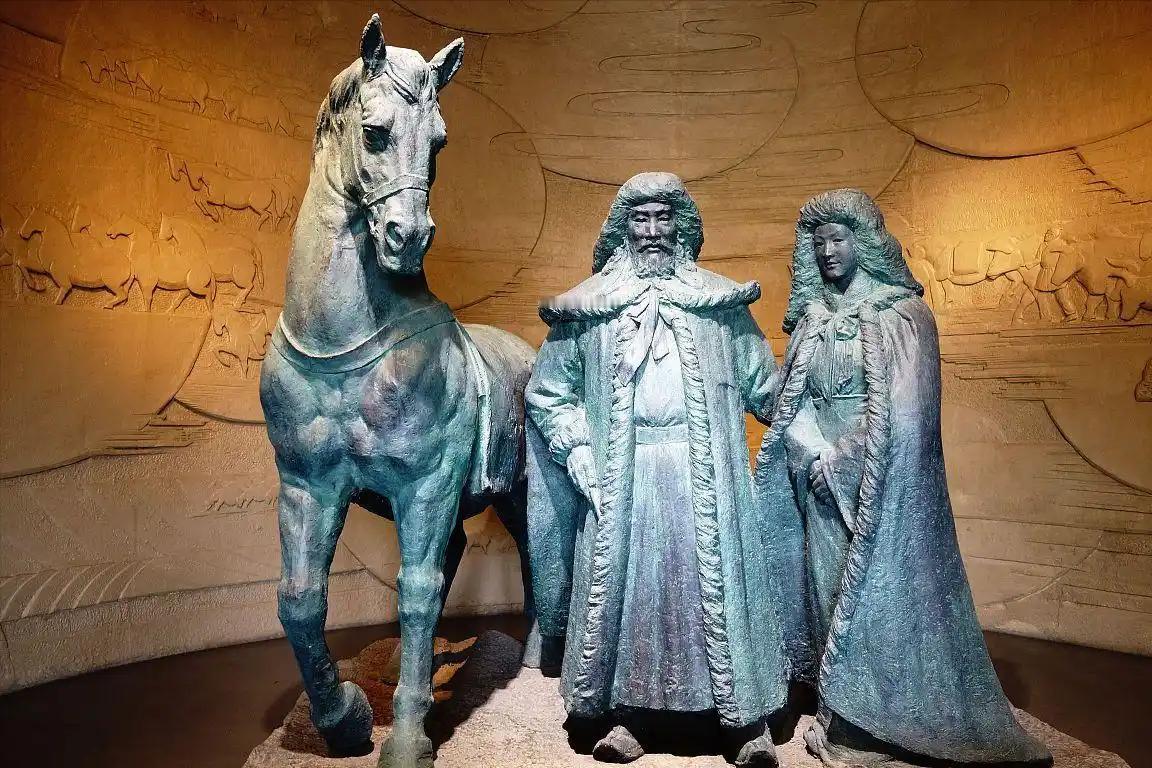

匈奴为何愿意接受西汉的和亲政策? 公元前200年的白登山,寒风像刀子一样刮过刘邦的铠甲,33万汉军被冒顿单于的40万骑兵围得水泄不通。 这时候谁都想不到,这场险些让西汉开国皇帝丧命的围困,最后会催生出汉匈和亲的政策,更没人料到,向来以武力骄横的匈奴,会痛快接受这份看似“平等”的约定。很多人觉得是西汉怕了才求和,可在匈奴眼里,这从来不是给汉朝面子,而是一笔稳赚不赔的好买卖。 匈奴人是马背上的民族,牛羊就是他们的命根子,可草原的天说变就变。一场大雪、一次干旱,就能让成千上万的牛羊冻死饿死,牧民们只能啃树皮、喝雪水度日。 他们擅长骑马打仗,却不会种庄稼、织丝绸,更造不出锋利的铁器。而西汉的农田里种着吃不完的粮食,织机上能织出暖和的丝绸,铁匠铺里能打造农具和兵器,这些全是匈奴最缺的东西。之前他们只能靠抢,可抢也有风险,遇上汉军抵抗就得死人,抢到的东西还不一定够用。 和亲政策一摆到冒顿单于面前,他立马就算出了账。刘邦不仅要送一位宗室公主过来,每年还要乖乖送上“零花钱”——絮缯(就是丝绸布料)、美酒、粮食,每一样都有固定数目。 史书记载,仅第一次和亲,西汉就一次性送了上千匹丝绸、上万石粮食,之后每年还要追加。对匈奴来说,不用流血牺牲,就能拿到这么多生活必需品,比抢划算多了。 冒顿单于精明得很,他知道汉朝公主过来后,自己就是汉朝的“女婿”,外孙将来还可能当单于,不管是名分还是实际好处,都占尽了便宜。 除了活命的物资,和亲还能帮匈奴稳住内部。冒顿单于靠杀父夺权才统一草原,手下的左贤王、右贤王各个手握兵权,都在盯着他的位置。 要是草原上缺粮,这些部落首领很可能会带人叛乱。现在有了汉朝送来的财物,冒顿就能把丝绸、粮食分给各个部落,安抚那些有二心的首领。有了稳定的物资来源,部落之间就不用为了争夺草场打架,他这个单于的位子才能坐得稳。 就像老上单于继位后,一边继续接受汉朝的和亲物资,一边用这些东西拉拢部落,硬是把匈奴的势力扩展到了西域,这背后全是和亲带来的底气。 可能有人会问,匈奴那么能打,为啥不直接打进中原?其实他们试过,可中原的城池太坚固,匈奴的骑兵擅长在草原冲锋,到了城墙下就没辙。而且中原的气候、饮食他们也不习惯,真要长期驻扎根本受不了。 更重要的是,打持久战对匈奴来说消耗太大。汉文帝十四年,匈奴14万大军入侵汉朝,虽然抢了不少东西,可回程时被汉军伏击,死伤好几千人,损失的牛羊更是不计其数。 反观和亲,每年不用花一兵一卒,就能拿到稳定的补给,这种“不战而屈人之兵”的好事,匈奴怎么可能拒绝。 冒顿之后的老上单于、军臣单于,也都死死抓住和亲不放。军臣单于在位时,虽然偶尔也会派兵南下骚扰,但从来没断过和亲。因为他们都明白,和亲是平衡汉匈关系的最佳方式。 汉朝需要时间休养生息,匈奴需要稳定的物资,双方各取所需。有一次军臣单于入侵云中郡,杀了上千汉人,抢了不少牲畜,可转头就派使者去汉朝要“和亲福利”。 西汉大臣气得直骂他背信弃义,可最后还是送来了粮食和丝绸——这时候的匈奴已经摸清了汉朝的底线,知道只要不过分,汉朝就不会撕破脸。 对匈奴来说,和亲从来不是什么“妥协”,而是基于利益的理性选择。他们接受公主,是为了名分和后续的好处;接受财物,是为了活下去、稳住部落;保持和平,是为了避免不必要的损失。 从汉高祖到汉景帝,西汉一共送了8位公主去匈奴,每年送上的物资加起来能养活好几万匈奴人。 这些物资不仅让匈奴牧民熬过了一个又一个灾年,更让匈奴的军事力量不断增强——用汉朝的铁器打造兵器,用汉朝的粮食喂养士兵,匈奴的骑兵才能一直对汉朝保持威慑。 直到汉武帝时期,西汉国力足够强了,不再甘心送钱送物,才用卫青、霍去病把匈奴打跑。可在那之前的七十多年里,匈奴之所以一直愿意接受和亲,核心就是两个字:利益。 他们不是怕了汉朝,而是清楚地知道,和亲能给他们带来最实在的好处——活下去的物资、稳定的内部、强大的实力。这不是软弱,而是草原民族最朴素的生存智慧,也是匈奴接受和亲最根本的原因。