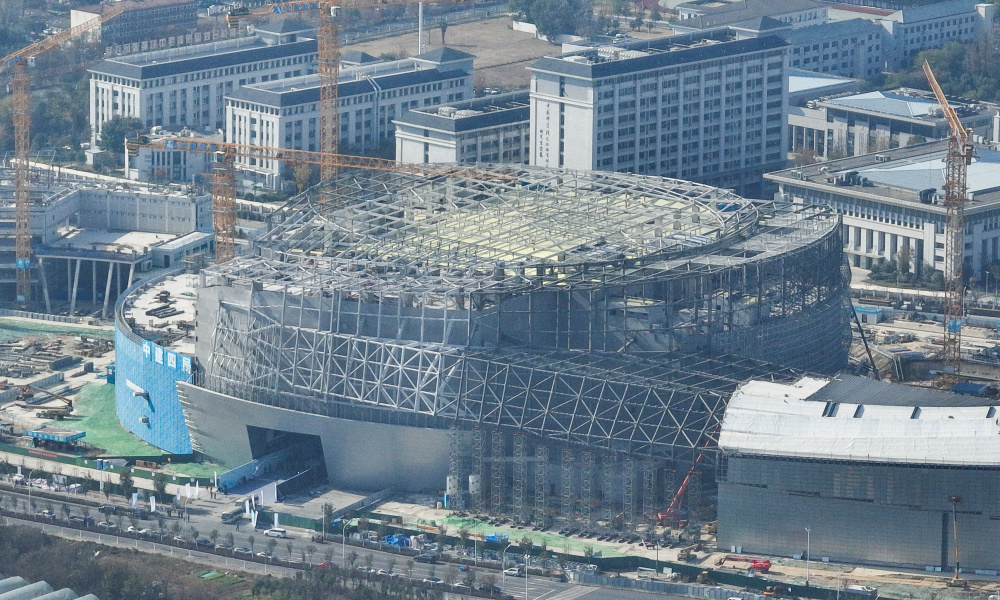

这是11月24日拍摄的紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场(无人机照片)。新华社记者周牧摄

新华社合肥11月25日电题:中国“点燃”全球聚变合作新火种

新华社记者何曦悦、陈诺

安徽合肥西北角,十余个国家的聚变科学家24日来到正在建设中的紧凑型聚变能实验装置BEST主机大厅,共同见证了中国聚变装置向全球开放合作的宣言与愿景。人类点燃“人造太阳”的愿景,因全球科学家的同心聚力绽放出更为炽热的光芒。

现场正式启动的中国科学院“燃烧等离子体”国际科学计划项目宣布,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所将面向全球开放包括BEST在内的多个领先的聚变能实验装置及平台,并通过设立开放科研基金、资助高频次专家互访交流、搭建联合实验平台等,围绕聚变物理前沿问题开展合作研究。

这一科学计划的推出正值关键时刻。核聚变能模拟太阳的聚变反应释放能量,因原料丰富,来自海水中氢的同位素氘和氚,且清洁安全,被许多人寄予“终极能源”的厚望。从全球最大、最复杂的科技合作项目之一国际热核聚变实验堆(ITER)的进展来看,核聚变能源前景广阔,但仍面临着不少科学与工程挑战。

欧盟聚变能委员会国际合作负责人理查德·卡门杰表示,人类今天已经认清了我们共同面临的能源挑战,更明白没有任何一方可以单独解决这些难题,唯有全球聚变界走到一起,共同解决。

“我们比以往任何时候都更需要快速获得能源。中国的这一科学计划让我们得以研究以往装置无法研究的课题,尤其是燃烧等离子体。”法国原子能委员会磁约束聚变研究所所长热罗姆·布卡洛西说。

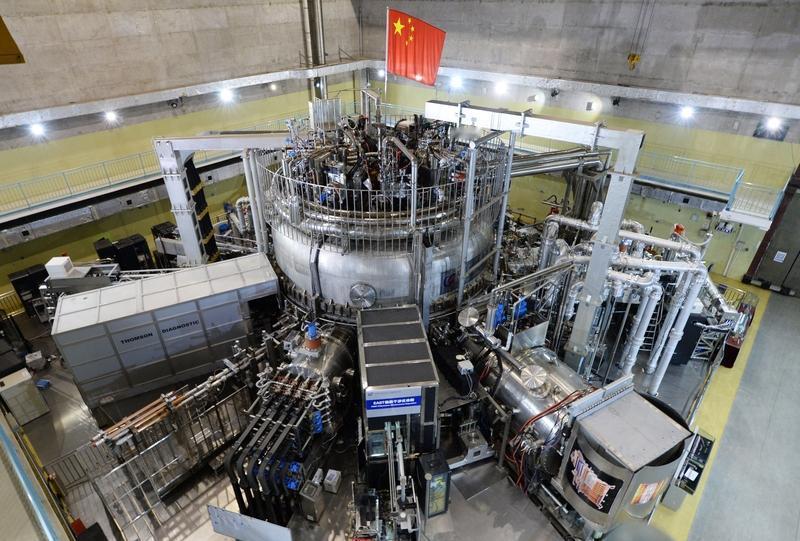

“燃烧”,是本次活动现场全球科学家关注的一个焦点词汇。数十年来,科学家们通过磁约束等技术路线,在实验装置上探索聚变反应所需的高参数、长脉冲等严苛条件,但离真正实现聚变发电还有距离。近年来,中国核聚变研究发展迅速,多次刷新世界纪录,下一步,中国聚变科研将迈入“燃烧等离子体”的新阶段。

中国科学院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛介绍,燃烧等离子体是聚变工程研究的关键,这意味着核聚变像“火焰”一样,由反应本身产生的热量来维持,是未来持续发电的基础。

24日发布的BEST研究计划,进一步“点燃”了全球科学家对加速聚变科研的期待。BEST装置采用紧凑型高场技术路线,用更小的体积实现更高的聚变功率。今年10月,其首个关键部件实现“毫米级落座”,正式进入主机组装阶段。

11月24日,来自十余个国家的聚变科学家共同签署《合肥聚变宣言》。新华社记者周牧摄

BEST装置作为中国下一代“人造太阳”,在装置建成后,将进行氘氚燃烧等离子体实验研究,验证其长脉冲稳态运行能力,力求聚变功率达到20兆瓦至200兆瓦,实现产出能量大于消耗能量,演示聚变能发电。

对于即将在这里开启的全球科研协作,与会国际专家满怀憧憬。“我们非常高兴参与了BEST研究计划的制定,它堪称一个全球合作的极佳范例。”欧盟聚变能委员会主席詹弗兰科·费代里奇表示,欧盟聚变能委员会非常乐意派遣科学家来华使用装置、开展联合研究。

英国原子能管理局控制与托卡马克系统运行主管费尔南达·里米尼几乎每年都要来中国数次。“BEST的物理设计和框架非常现实可行,这种结合是确保成功的关键。”里米尼说,如今的中国不再只是全球托卡马克研究的参与者,而是正崛起为全球聚变的中心之一。

24日的活动现场,来自法国、英国、德国等十余个国家的聚变科学家共同签署发布了《合肥聚变宣言》,倡导开放共享与合作共赢精神,鼓励各国的科研人员到中国开展聚变合作研究。在当前全球科技合作面临诸多复杂挑战的背景下,这一聚焦于共同未来的科学倡议,彰显了跨越界限、协力突破基础科学前沿的宝贵努力。

“中国正呼吁建立一个新的生态体系,让全人类共同贡献力量解决问题。”费代里奇说道,“科学是和平的驱动力,中国现在倡导的,就是全人类为共同的科学目标和未来的福祉并肩前行。”