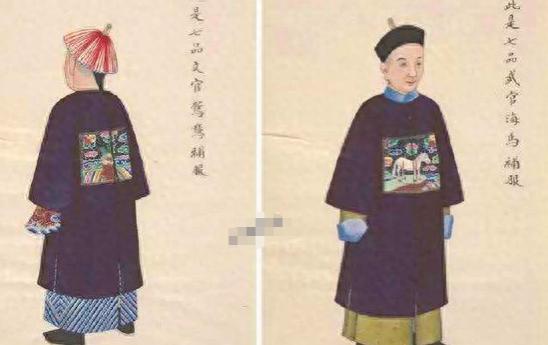

唐代县令为何有的类似于清代的知府,而有的则连县丞都不如? 一提到知县,“七品芝麻官”的标签立刻就蹦出来了,仿佛就是官场上最基层的“打工人”。可这印象要是套在唐代县令身上,保准闹笑话,唐代的县太爷里,既有坐着五品官轿、和州府长官平起平坐的“中层干部”,也有连自家副手县丞都敢暗地里摆脸色的“边缘小透明”,差距大到能让人惊掉下巴。 这一切的根源,都藏在唐代一套精细到骨子里的“县分级制度”里。盛唐开元年间,全国1573个县被分成了赤、畿、望、紧、上、中、下七等,等级不同,县令的品级、权力、待遇直接天差地别。不像明清那样几乎“一刀切”成七品,唐代县令的官阶从正五品上一直降到从七品下,跨度足足覆盖了五个品级。 最风光的“赤县”县令,简直是县太爷里的“天花板”。所谓赤县,就是京城所在的核心县,比如长安、万年、洛阳这些地方,光是听名字就知道地位不一般。 这些县的县令官居正五品上,这个级别放到清代,比掌管一府之地的知府还要高半级,清代知府大多是从四品或正五品,而唐代赤县县令直接稳坐正五品上,手里的权力更不含糊。他们管着京城的民生、治安、税收,来往打交道的都是朝廷高官,甚至能直接向宰相汇报工作,说是“京官预备役”都不为过,这排场可不就堪比清代知府了。 顺着等级往下,畿县是京城周边的卫星县,县令正六品上;望县和紧县多是人口密集、经济富裕的重镇,比如唐代的浮梁县,靠着茶叶贸易从“上县”升为“望县”,这里的县令品级也能到从六品上。这些县令虽说不如赤县县令风光,但管辖的地盘大、人口多,手里的资源比偏远地区的州官还丰富,日子同样滋润。 可到了最底层的中县、中下县和下县,县令的日子就没那么好过了。下县县令品级只有从七品下,刚够着“官”的门槛。更尴尬的是,唐代县丞,也就是县令的副手,级别通常是八品,看似比下县县令低一级,但实际情况往往反过来。 县丞管着粮马、税收这些具体事务,手里握着实在的权力,而偏远下县的县令,管的地方可能就几千户人家,除了断些鸡毛蒜皮的案子,连调动几个人手都得看州里的脸色。碰到强势的县丞,这些县令反而成了“甩手掌柜”,连具体公务都插不上手,说句“不如县丞”真不算夸张。 这种差异本质上是唐代“因事设官、依势定级”的结果。京城及周边的县,要对接朝廷机构、保障皇室供应,还得应付繁杂的外交事务,县令级别不高镇不住场子;而偏远地区的小县,人口少、事务简,没必要设高品级官员浪费资源。《旧唐书》里就明确说,县的分级“以户口多少、资地美恶为差”,人口多、家底厚的县,县令自然级别高、权力大。 待遇上的差距更直观,正五品的赤县县令一年俸禄能有192石米,而从七品的下县县令只有90石,差了一倍还多。更别说办公经费、随从配置这些隐性福利,简直是天上地下。所以唐代的官员,挤破头都想往赤县、畿县钻,没人愿意去偏远下县当那个“名义上的县令”。 说白了,唐代县令的“冰火两重天”,都是权力和责任匹配的结果。管着京城命脉的县令,级别堪比知府是理所应当;而守着穷乡僻壤的县令,权力不如县丞也在情理之中。这和明清“一刀切”的七品知县比起来,反倒更显出唐代官制的灵活与务实。