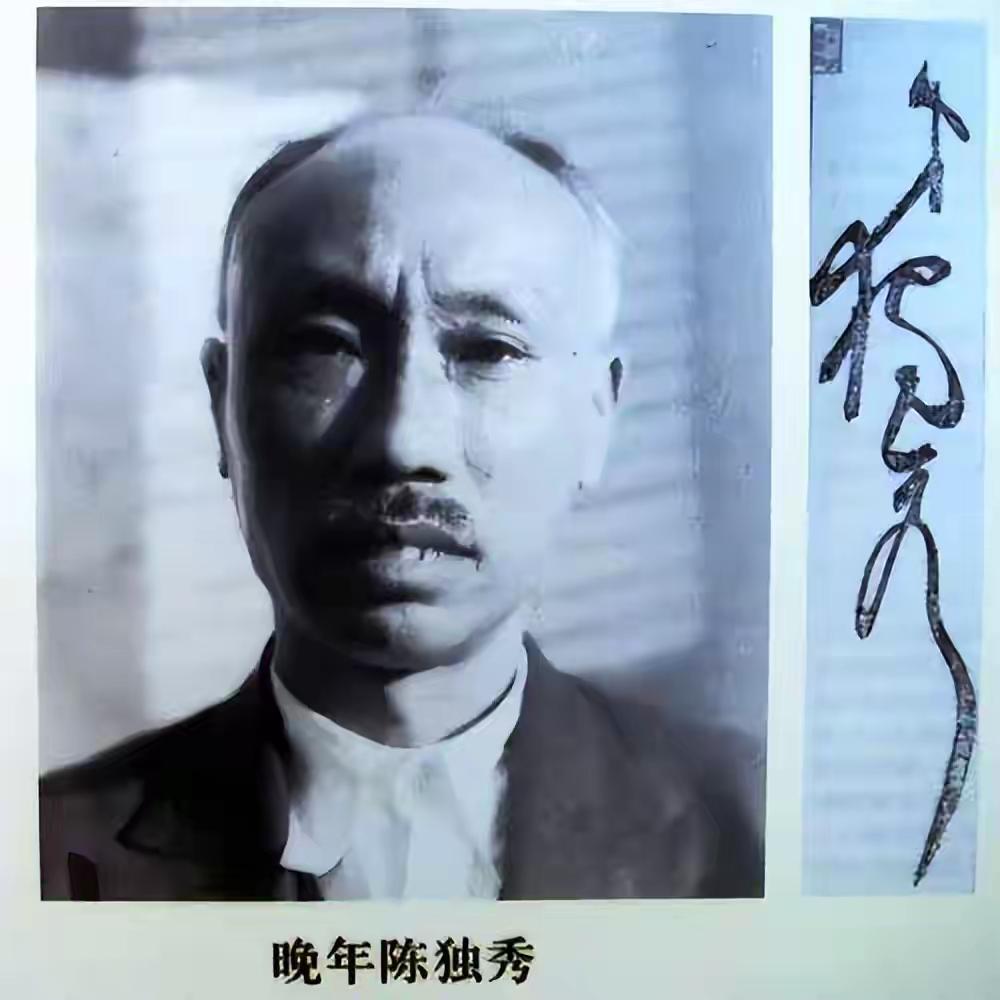

陈独秀晚年感慨:我一生最后悔的,不是选错路,而是忘了看看脚下 1938年的江津,长江边上的一个小城,来了一个特别的客人,他面容清癯,衣服旧了,走路也晃晃悠悠,可那腰杆挺得笔直,一看就不是一般人,他就是陈独秀。 此刻,他不再是《新青年》的主编,也不是那个呼风唤雨的革命领袖,只是个寄住在别人家,靠卖字过活的落魄老人。 江津的夏天潮湿闷热,长江水汽裹着山风,吹不散他眉宇间的郁结。初到小城时,他先住过郭家公馆、施家大院,几经辗转才落脚在三十里外鹤山坪的石墙院,那是前清进士杨鲁丞的老宅。小院不大,一间十平方的卧室,房前半敞的厅堂只容一桌两凳,他亲手栽下一株玉兰,看着枝叶一天天抽芽,像是在荒芜日子里寻得一点生机。杨家后人请他校勘《群经大义》等遗稿,许诺给酬金,他欣然应允,伏案数月逐字校对,却在对方请他写序出版时断然拒绝,宁肯少得报酬,也不愿为违心文字折腰。 卖字是他主要的生计来源。这位曾批评沈尹默书法“其俗在骨”的文人,笔下真草篆隶各体皆精,行草尤其奔放磊落,透着骨子里的桀骜。有人慕名来求字,他不问对方身份地位,只看心境落笔,落款从不张扬。可即便书法在近代书坛占有一席之地,也难抵时局艰难,有时一幅字换不来几斤米,妻子潘兰珍看着米缸见底,提议动用国民党教育部编译馆预付的两万元稿费,他却硬气回绝:“那笔钱动不得,不改书名,就一分不能拿。”直到去世,那笔钱仍原封退回。 乱世里的坚守格外艰难。蒋介石派朱家骅送来五万元组党经费和劳动部部长的许诺,被他一口回绝;戴笠、胡宗南登门密访,他直言“入川只为避难,不参与任何政治”。他心里清楚,蒋介石杀了他两个儿子,这份血海深仇岂能消解,可大敌当前,他虽不合作,也绝不添乱。可这份刚直,换不来安稳生计,他常靠北大同学会的接济和章士钊、朱蕴山等老友的探望度日,朱蕴山带着江津老白干和鸭子上门时,他胃病复发卧在床上,却仍要起身陪老友说说话。 石墙院的日子孤寂,他常坐在玉兰树下发呆,长江的涛声从山坳外传来,伴着远处村民的叫卖声。曾经在《新青年》上挥斥方遒,号召青年冲破桎梏,可如今,他亲眼见到江津小十字的抢米风潮,乱民哄抢商店的混乱场景里,全是为生计所迫的普通人。他晚年曾坦言:“奔走革命三十余年,竟未能给贪官污吏致命打击,实在惭愧忿怒。”这时他才明白,当年高举的理想大旗之下,那些脚下的泥泞、百姓的疾苦,被他忽略得太多。 他曾向佛学大师欧阳竟无借《武荣碑》字帖,不好意思直言,便写了“贯休入蜀唯瓶钵,久病山居生事微”的借条诗,字里行间全是抑郁苦闷。后来老友探望,他改了诗句相赠,那份孤独与无奈,只有知己能懂。1942年5月,高血压复发的他用蚕豆花泡水饮用,不慎发酵中毒,紧接着心脏病突发,在贫病交加中闭上了眼睛,享年63岁。他临终前嘱咐丧事从简,不要登报,只把五个古瓷碗留给妻子潘兰珍,托付友人照料。 这位一生跌宕的思想者,最终葬在江津鼎山麓,棺木与墓地全靠邓蟾秋叔侄赞助。他的悔恨,从不是否定当年的理想与抗争,而是醒悟到:再宏大的目标,也该扎根脚下的土地;再激昂的呐喊,也不能忽视身边人的苦难。理想如星辰,指引方向,可脚下的路,终究要一步步踩着现实的土壤前行。