刷到一张照片,心里咯噔一下。战火纷飞的前线,一个年轻人抱着AK47,眼神里满是恐惧。这张脸,分明是咱们熟悉的东方面孔,不是想象中的金发碧眼。更让人心惊的是,他手里还攥着个转经筒,仿佛在异国他乡寻找一丝慰藉。这些被派到最危险地方的士兵,据说伤亡率居高不下,他们来自图瓦和布里亚特,那个叫贝加尔湖的地方。

这画面突然让我想起个问题:我们是不是一直误解了历史?

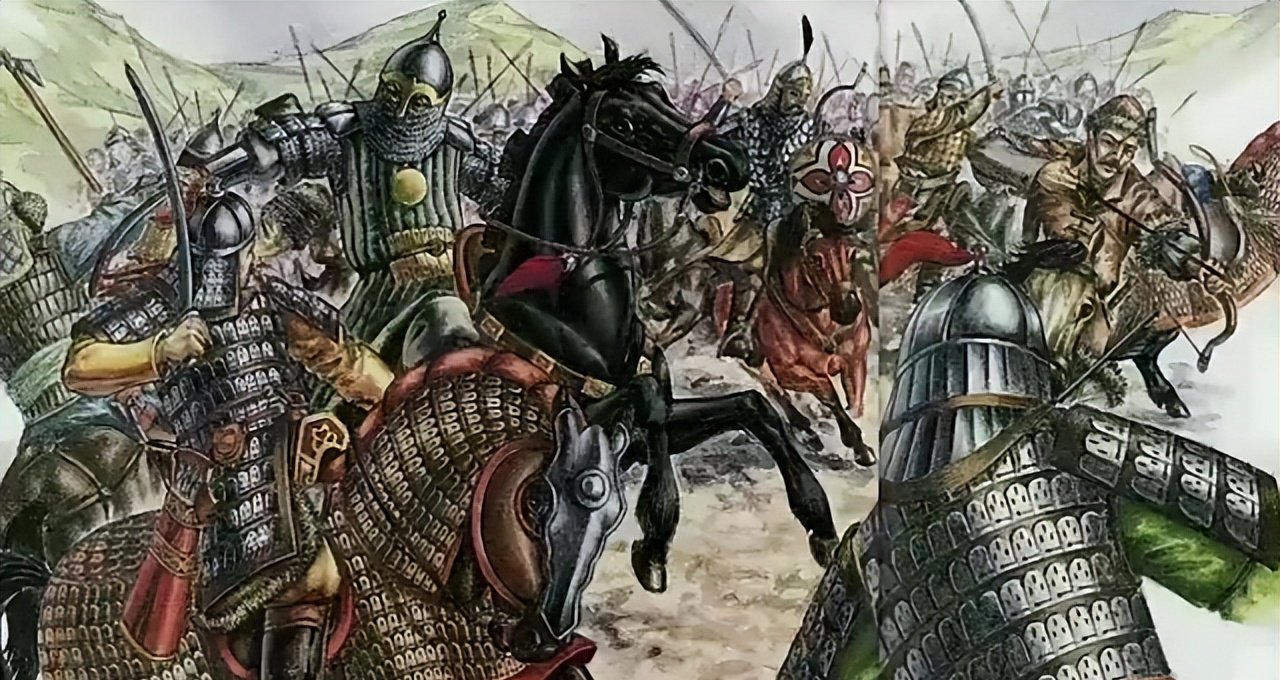

说实话,翻遍史书,那些让汉武帝愁得睡不着觉、让唐太宗头疼不已、甚至把明朝皇帝请去"做客"的狠角色,真不是来自蒙古高原中心。真正的幕后大佬,全藏在地图的犄角旮旯里。

把这片草原想象成一张大棋盘。长城以北那片开阔地,最多算是个"中腹",看着热闹,其实没什么大用。真正决定胜负的关键位置,都在大兴安岭的密林里、贝加尔湖的深水中、阿尔泰山的矿坑中。草原中心住着的往往是"富二代",真正能打的,都是从山沟沟里摸爬滚打出来的。

你有没有想过,为什么汉朝把北匈奴打跑了,边境反而更乱了?这操作,放在现在游戏里就是"清了兵线,忘了野怪"。汉朝把中央的"庄家"赶走了,结果大兴安岭里的"预备队"立马补位。这帮人叫鲜卑,原来躲在兴安岭的洞穴里,穿着兽皮,靠渔猎为生,也就是所谓的"东胡"。匈奴在时,他们装乖;匈奴一撤,这帮"林中猎人"立马成了主角。

后来的北魏、契丹,甚至横扫欧亚的蒙古部族,你往他们祖宗那一查,根子全在大兴安岭这片深山老林。对中原王朝来说,那里就是个永远打不穿的"兵工厂"。

东边是兵工厂,西边的阿尔泰山就是个巨型"军火库"。时间拉到南北朝末期,草原霸主是柔然。柔然人当时牛气冲天,但他们做梦都没想到,掘墓人就在自己眼皮底下。在阿尔泰山的深山沟里,有一群被称为"锻奴"的部落,天天给柔然人打铁造兵器。

这群打工人的祖师爷,就是后来的突厥。公元6世纪中叶,这群受尽压迫的铁匠不想再忍了,直接掀了桌子。他们利用阿尔泰山易守难攻的地形,拿着自己造的精良武器,一波推平了老东家柔然。从一个打铁的部落到建立超级汗国,他们用的时间短得让人咋舌。

这也再次验证那个残酷的规律:在那种极端苦寒的地方活下来的都是狠人,剩下的全是狼。

再往北看,那个苏武牧羊的"北海",也就是现在的贝加尔湖。那里住着一群"林中百姓"。很多人觉得他们是边缘人,但别忘了那个让大明王朝颜面扫地的"土木堡之变"。主角瓦剌人(后来的卫拉特蒙古),老家就在这儿。当成吉思汗的黄金家族在草原上衰落成了战五渣,正是这群来自森林的猎手,仅仅用了20多年就席卷了整个高原。

他们甚至搞出了那个著名的"叫门天子"名场面,把明英宗抓去草原"留学"了一年多。后来的准噶尔部,也是从这片寒冷的森林里杀出来的。他们跟康熙、雍正、乾隆这爷孙三代,死磕了整整七十年。

你发现没?中原王朝最头疼的对手,往往不是那些单纯骑马放牧的,而是这些兼具渔猎耐力和游牧机动性的"混血战士"。

说到这儿,你大概能明白卫青、霍去病、李靖这些名将的无奈了。他们的极限,就是把草原腹地打扫干净。但这也就是个治标不治本的活儿。汉军也好,唐军也罢,大部队根本开不进大兴安岭的原始森林,翻不过阿尔泰山的冰峰,更没法在贝加尔湖的零下四十度里长期驻扎。

这三个地方,就是游牧政权的"大本营"和"复活点"。野火烧不尽,只要"造血中心"还在,草原上的霸主就会一茬接一茬地换,永远杀不完。

这套逻辑,硬是跑了两千年,直到近代工业文明拿着火枪大炮搞降维打击,才算彻底终结。

如今再看这片土地,真是有种说不出的宿命感。曾经的"龙兴之地"大兴安岭,现在成了安静的林场;阿尔泰山那边牧歌悠扬,成了驴友打卡地;而那个盛产猛士的唐努乌梁海,现在叫图瓦共和国。

历史好像跟这里的人开了个巨大的玩笑。当年那些让中原皇帝夜不能寐的"林中百姓"后裔,如今依然在流血。在那个泥潭一样的战场上,图瓦和布里亚特的年轻人,拿着高伤亡率的剧本,扮演着最坚韧的步兵。

前阵子那个电影《封神》火了吧?演妲己的娜然,就是布里亚特蒙古混血。看着屏幕上那张精致的脸,再想想战壕里那些念着经文的同族战士,你会感叹:这片土地上的人,似乎总是在极端的苦寒中,爆发出一种令人战栗的生命力。两千年前是为了入主中原,今天是为别人的战争流血。

你说,这算不算一种轮回?