明明坚持吃二甲双胍,为什么血糖还是高?

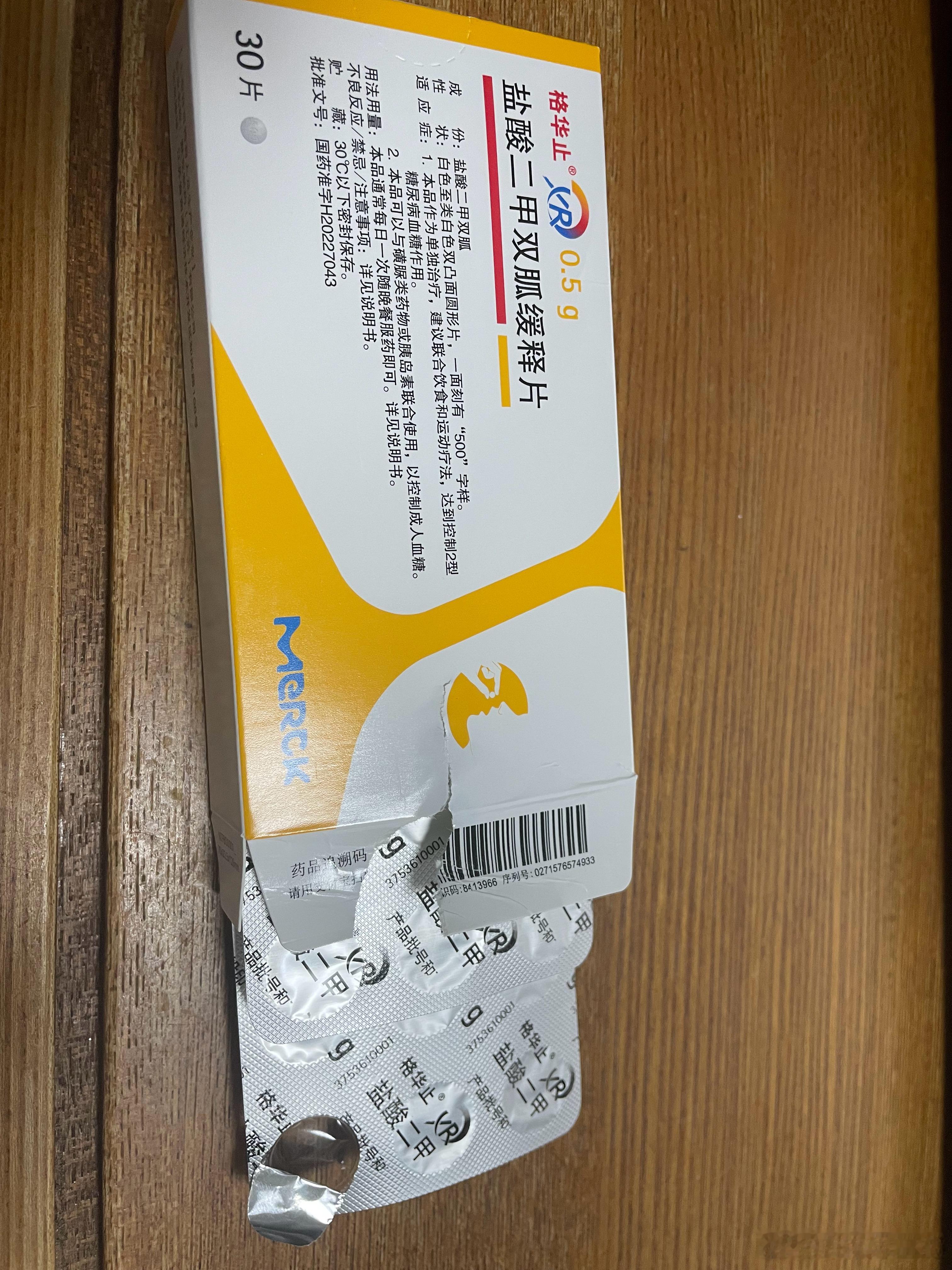

这应该是很多糖尿病患者的困扰,降糖药一直吃着,可血糖就是不达标,忽高忽低的,并发症一样没能躲得掉。二甲双胍作为糖尿病一线用药,几乎是每一位糖友都吃过的一种药,可就在这种最常用的降糖“神药”,大家在用的时候也会面临各种问题。

一、一直在吃二甲双胍,为什么效果不好?很多患者认为吃了药就万事大吉了,却忽略了用药效果会受多重因素的影响。

1. 用药不规范

用药不规范是最常见的诱因,且往往被患者忽视,比如用药剂量不够,用药时间不对等,都会影响药效发挥。比如,不同剂型的二甲双胍吸收特点不同,若将需餐前服用的肠溶片改为餐后吃,或把需整片吞服的缓释片嚼碎,都会影响药物释放与吸收。另外,某些药物会干扰二甲双胍代谢,如糖皮质激素可能抵消其降糖作用,若不注意,同样会导致血糖失控。

2. 个体差异

二甲双胍的疗效存在明显个体差异,部分患者天生对药物不敏感,即使规范用药也效果有限。更需注意,糖尿病是进行性疾病,随着病程延长,胰岛功能逐渐衰退,胰岛素抵抗加重,单一二甲双胍可能无法满足控糖需求,此时需及时调整治疗方案,而非盲目加量。此外,肝肾功能不全者药物代谢排泄受阻,不仅药效下降,还可能增加不良反应风险。

3. 生活方式配合不到位

药物治疗需与生活方式干预相辅相成,若饮食、运动等基础管理失控,再好的药也难发挥作用。比如,有些患者管不住嘴,想吃什么吃什么,或因运动量不足,导致胰岛素敏感性持续降低。还有部分患者存在熬夜、酗酒等习惯,这些都会干扰血糖代谢,使药物效果大打折扣。

二、二甲双胍应该在饭前吃还是饭后吃?二甲双胍该饭前吃还是饭后吃,这也是患者最常问的问题,其实答案并非绝对,需要结合药物剂型和个体耐受情况综合判断。最近,一项新研究也为服药时间提供了新选择。

该研究发现,二甲双胍在小肠葡萄糖负荷前30分钟或60分钟给药,相比同时给药更能减少血糖波动。简单来说就是,饭前服用二甲双胍,血糖更稳定。

结合研究与临床实践,可按剂型确定最佳服药时间。

1. 肠溶片或肠溶胶囊:优先选择饭前30分钟服用。肠溶制剂有特殊包衣,可避免在胃内溶解,饭前服用能快速通过胃部到达肠道吸收,减少胃肠道刺激。

2. 普通片剂:胃肠道耐受良好者可尝试饭前30-60分钟服用以提升效果,若出现明显不适,改为随餐或餐后服用。

3. 缓释片或缓释胶囊:建议晚餐时或餐前服用,每日一次即可,需整片吞服,不可嚼碎,以免破坏缓释结构导致药效骤升骤降。

三、“神药”也有小缺点,安全高效服用注意这几点!二甲双胍虽被誉为“神药”,但并非没有禁忌和风险,安全服用需牢记以下 5 点。

1. 明确禁忌人群,杜绝盲目用药

二甲双胍并非万能药,并不是所有患者都能用,严重肝肾功能不全、严重心肺疾病、急性代谢性酸中毒、心衰等疾病患者,另外酗酒者服用二甲双胍,酸中毒风险明显升高,禁止服用;营养不良者、脱水患者、造影检查前后用药容易引发肾功能异常,禁止服用。对二甲双胍过敏的人群也不能使用该药。

2. 警惕罕见但致命的乳酸酸中毒

乳酸酸中毒是二甲双胍最严重的不良反应,虽发生率极低,但一旦发生就有致命风险。尤其是存在肾功能不全、严重感染、缺氧、酗酒、接受大手术或使用碘化造影剂等情况,会显著增加发生风险。提醒患者,一旦出现不明原因的呕吐、腹痛、过度换气、神志模糊,需立即停药就医,血透是抢救的关键手段。

3. 定期监测指标,及时发现异常

长期服用二甲双胍,也需定期复查,除了监测空腹血糖、糖化血红蛋白,评估控糖效果外,建议每6-12个月检查肾功能,尤其是 65 岁以上老人,需根据肾功能调整剂量。另外,因为二甲双胍可能影响维生素B12的吸收,建议每年检查血常规和维生素B12水平,以防导致巨幼红细胞贫血。

4. 科学应对常见副作用

胃肠道反应是服用二甲双胍最常见的副作用,多发生在用药初期。建议从小剂量起始,逐渐加至目标剂量,可优先选择肠溶或缓释制剂,避免空腹服用,平时也要注意少吃辛辣刺激食物。一般来说,这些反应通常在用药1-2周后缓解,若持续加重需及时就医。

5. 特殊情况需暂停用药

患者在高热、严重感染、外科手术、创伤、酮症酸中毒等应激状态下,需暂时停用二甲双胍。此外,进行增强CT等需注射碘化造影剂的检查前,应提前48小时停药,检查后48小时复查肾功能,正常后方可继续服药,以防造影剂损伤肾脏导致药物蓄积。