2035年中国人均GDP可以达到4万美元,只要人民币兑美元汇率升到4.66,是不是很多人第一反应就是“不可能”?

一位敢讲、懂算、长期准确预测人民币汇率走势的学者,翟东升,最近就给出了一个颇具争议、但逻辑缜密的判断:人民币必须升值,才能实现共同富裕;贬值只会让国家更穷,人民更苦。

人民币汇率水平背后,是一个国家全方位实力的投影,也是普通百姓钱包厚度的真实写照。

很多人对“汇率”这个词特别敏感,尤其过去几年,汇率从6.2一路贬到7.3,坊间各种“人民币将崩”的声音一浪高过一浪。

翟东升早在2016年底人民币下探期间就预判:人民币不会贬到1美元兑8块以上,甚至反而可能升值到5.5。

大家后来也看到了,汇率最高升回了6.2左右,一帮唱空者灰头土脸。

这一次,他又抛出一个更大的判断:未来十年内,人民币汇率有可能升到5.32,甚至4.66块。

中国在二十大中明确提出,到2035年要达到中等发达国家的收入水平。这个目标到底是高是低?

按照OECD(全球最发达国家俱乐部)的统计,2021年OECD国家人均GDP中位数大约为41000美元,平均值在44000美元左右。

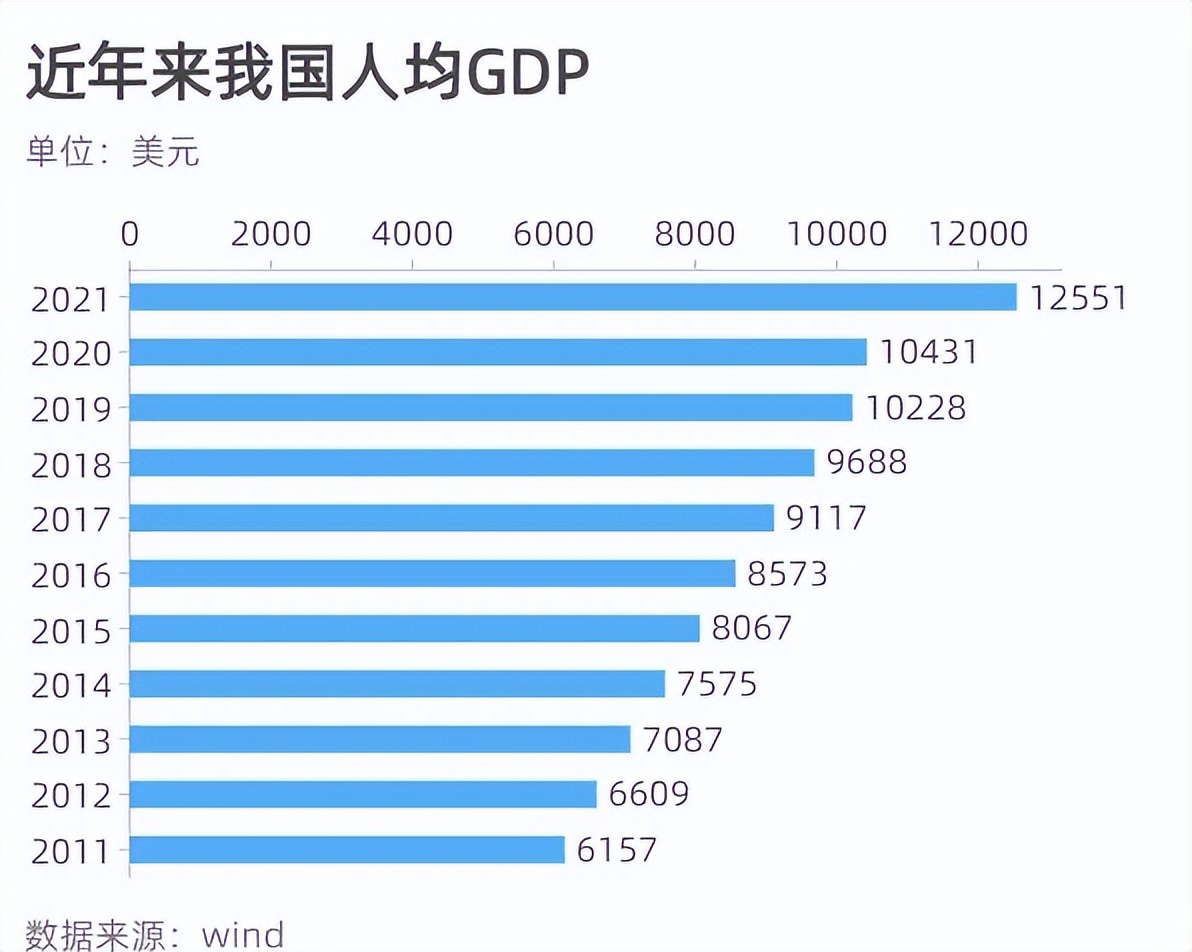

中国2021年的人均GDP是1.25万美元左右,差距巨大!

要想从1.25万一步步爬升到4万,这可不是换个口号、喊两句口号就上去了,而是需要在未来的13年,把整个国家经济运行方式做一个系统级的升级。

经济增速:未来十年,平均要在4%左右运行。通胀水平:保持2%的健康上限。

人口规模:即使略有下降,需保持在13.75亿以上。人民币汇率升值:这是最终“换算”人均GDP的核心杠杆。

如果人民币升值到6.21兑1美元,跟2018年贸易战前水平一致,在上述三个条件不变基础上,我国人均GDP就能在2035年达到3万美元。

如果你把汇率看作调速器,当人民币升至5.32:人均GDP=3.5万美元;

若升至4.66:人均GDP则能逼近4万美元。

这不是纸上谈兵,而是实打实的经济公式推演。

人民币真能升成这样吗?不可能太简单吧,只是一场“数字游戏”?

当然不是。翟教授一句话点破关键:“汇率代表的是国家产业竞争力的投射值。”

汇率升值,是国家主动调整结构、主动升级产业、主动提升全要素生产率的结果。

放眼全球,汇率能长期强势的国家,产业必定强悍:德国、日本当年靠出口攒下顺差。

如今的中国,何尝不是在新冠疫情和供应链脱钩中“逆势扩张”。

中国的出口导向模式,正在悄悄向“进口替代”升级转型。

不是我们不想买,而是你不卖了。

不是我们硬要干,而是“被逼着”自力更生。这种“苦其心志、劳其筋骨”的过渡期,正是建成制造强国更新版的必经之路。

既然人均GDP是“总量除以人口”,那要不要少生点孩子,这样分母小一点,人均数字不是更好看?

翟东升强调,“把人当损耗者而不是生产者,是最荒谬的经济观点之一!” 生育带来的不只是人口总数,而是拉动消费、刺激投资、扩大内需的完整经济循环。

一个新生儿的到来,就意味着:奶粉、尿布、新家具、新家电的刚需消费。

麻麻辞职or请保姆,拉动服务业。多一个人,就有未来的生产力预期,社会就有投资方向。别小看这些,看似零碎却是庞大的乘数效应。

人口减少只能暂时美化人均数据,却偷走了经济总量的明天。

一个国家的汇率到底该贬还是该升,这本质是一个国家战略的选择题。

贬值意味着让出口更好做,让外贸企业订单爆棚,也等于让全民更辛苦、少享受。

升值则是提升国民购买力,让老百姓钱包变厚、出国变便宜、进口高品质商品变普及,背后靠的是强大的产业竞争力、稳定的经济基本面以及高效的金融体系做支撑。

翟教授的观点很清晰:长期看,人民币不但不能持续贬值,反而必须升值,才能引导中国经济走上“内生型强国”的康庄大道。

这不是空洞的学术论调,而是贴近现实的战略选择。

当下,中国正踏上从“世界工厂”走向“世界创新中心”的关键之路。未来的竞争,不是拼低价劳动力,而是比谁掌控更多高端技术、掌握更多产业话语权。

那些还在担心人民币长期贬值、担心中国“躺平失速”的声音,本质对中国经济的中长期逻辑缺乏理解,甚至失去了信心。

未来十年,人民币只有一条路可走,升值。这不是官宣,而是趋势的推演;不是口号,而是实力的反馈。

人民币不是简单的货币数字,而是今年轻一代财富升级路径的助推器。

只有坚持稳中有升,才能实现“国富民强”的阶段跃迁。翟东升用数据、逻辑、历史脉络为我们拆解这张汇率“天平”,告诉我们一个事实:中国还在路上,而且一直在往上。

评论列表