在距离地表近2,900公里的黑暗深处,隐藏着两个,比大陆更为庞大的神秘结构。它们,静静地躺在地核与地幔的交界处,就如同地球,那最为古老的秘密守护者。现在,科学家终于是找到了破解它们身份的钥匙——而这把钥匙,或许同时解开了一个,更加宏大的谜题:为何地球成为生命的摇篮,而火星和金星却沦为死寂的荒原。

地球深处的"异类"

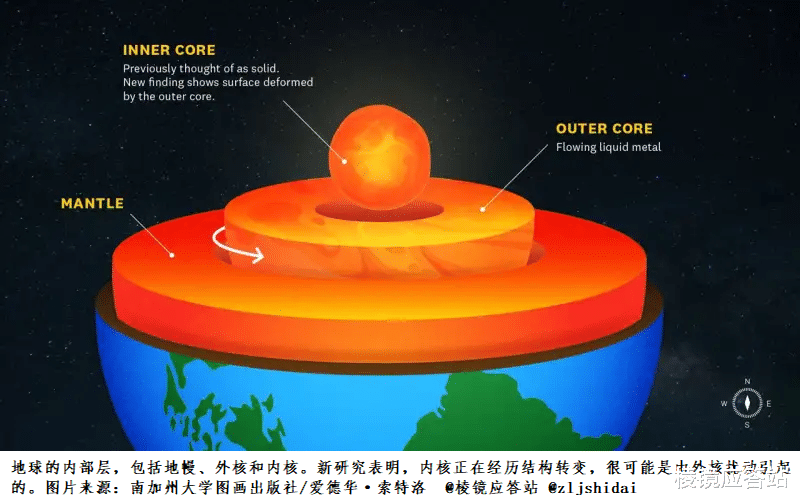

这两个巨型结构,被科学家命名为“大型低剪切波速区”(LLSVPs)和“超低速区”(ULVZs)。一个,位于非洲大陆下方;另一个,则盘踞在太平洋海底。它们由极为炽热、密度格外异常的岩石组成,当地震波穿过时,会明显减速——这种反常现象,已经困扰地球物理学家数十年。

罗格斯大学地球与行星科学系助理教授宫崎义则(YoshinoriMiyazaki)在《自然·地球科学》发表的最新研究中指出:"这些不是随机出现的怪异现象,它们是地球最早历史的指纹。如果我们能理解它们为何存在,就能理解我们的星球如何形成以及为何变得宜居。"

让人意外的是,研究团队发现这些深部结构的成因,与我们脚下这颗行星46亿年前那场灼热的诞生有着直接联系。

熔融海洋留下的"化学指纹"

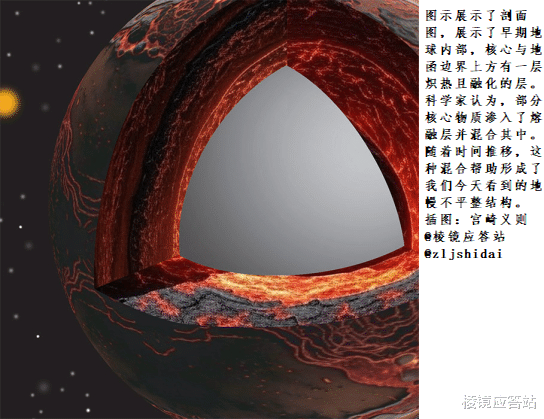

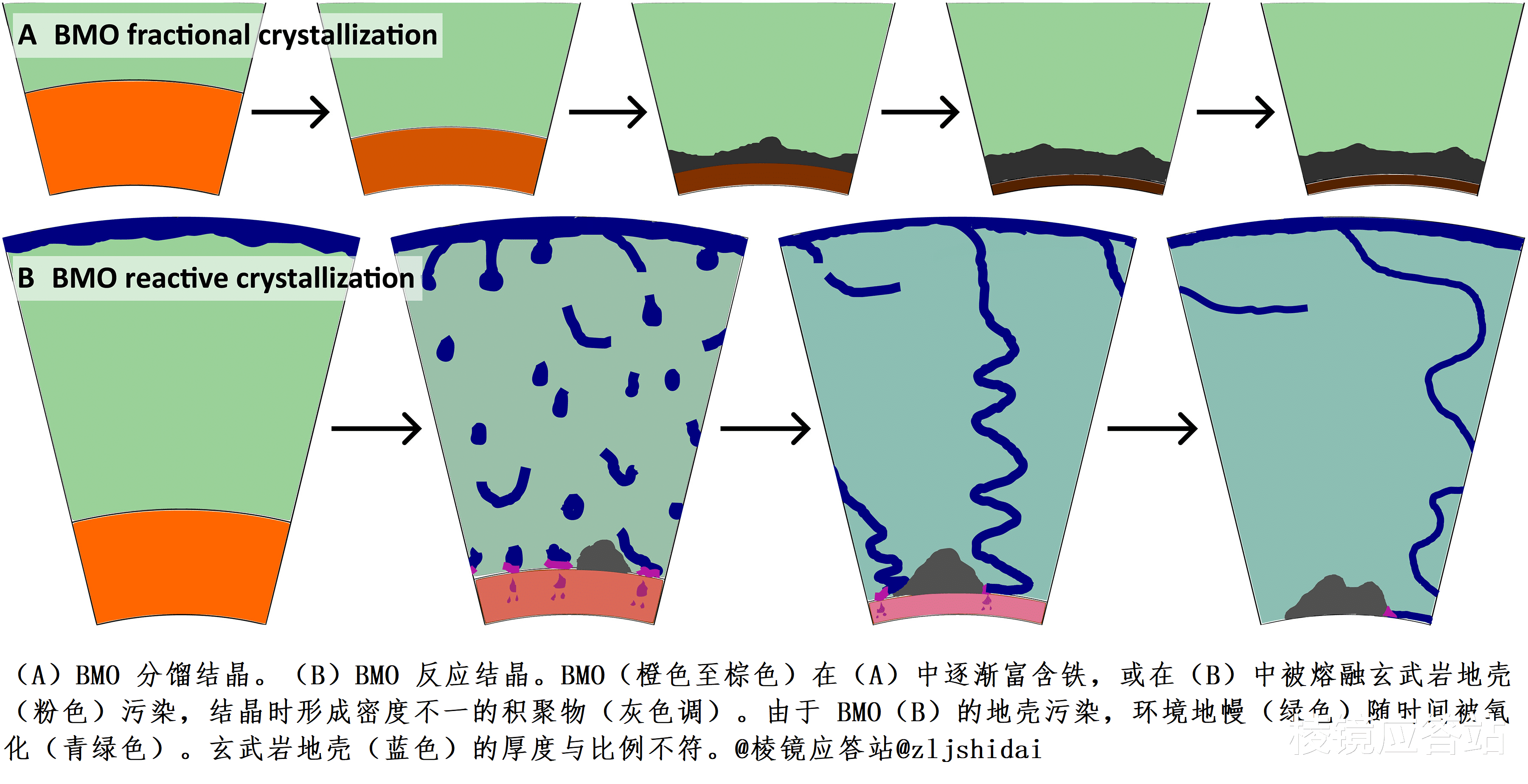

数十亿年前,地球曾被一片全球性的岩浆海洋所覆盖。按照传统理论来讲,当这片炽热的海洋开始冷却之时,地幔理应会如同冷冻果汁那般,分离成为界限分明的化学层——那浓缩的糖浆会沉淀到底部,而稀薄的冰水则会漂浮在上方。不过,地震观测数据却表明,地球内部压根就未曾出现这样显著的分层现象。

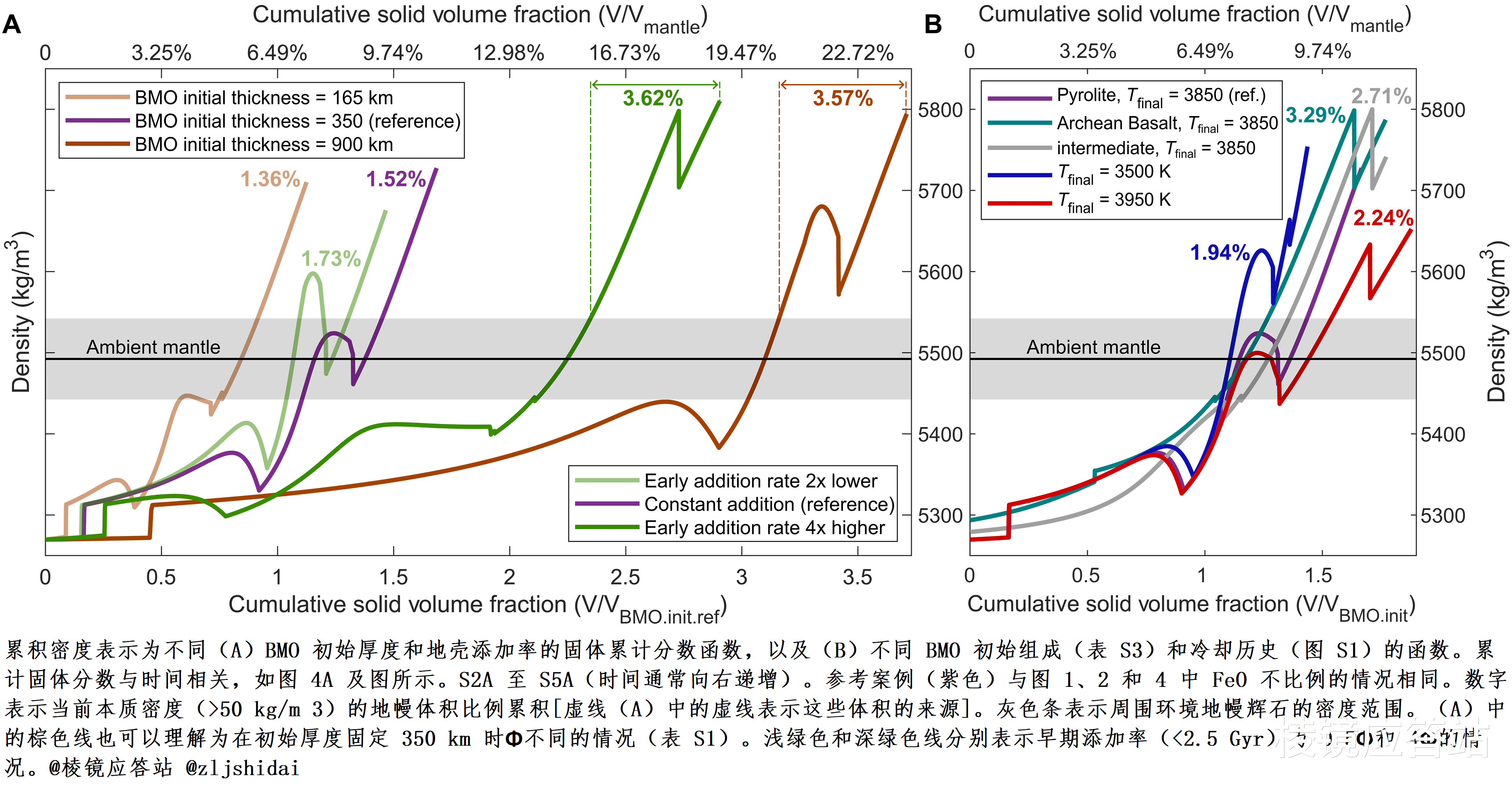

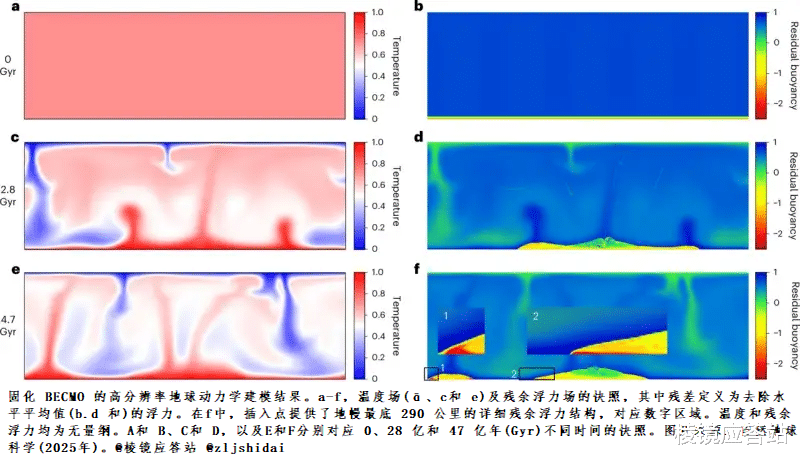

宫崎义则团队提出了一个颠覆性的解释:问题出在地核身上。他们的模型显示,在漫长的演化过程中,硅、镁等元素从地核中不断渗漏进入地幔,与底部的岩浆海洋混合,阻止了传统分层的形成。这种被"污染"的基底岩浆海洋最终凝固,形成了我们今天观测到的LLSVPs和ULVZs。

这一理论,被研究团队,命名为“基底脱溶污染岩浆海洋”(BECMO)模型。普林斯顿大学合作研究员邓洁指出:“深部地幔,或许,仍然携带着早期核幔相互作用的‘化学印记’,这为理解地球独特的演化路径,开启了新的途径。

宜居性的深层密码

这一发现的意义,远远地超出了深部地球化学研究的范围。核幔之间的相互作用,或许会很显著地改变地球的冷却方式,影响火山活动的空间分布,与此同时也会促进大气层的长期演化——而这些要素,恰恰是决定地球与其“姐妹行星”之间差异的关键所在。

对比三颗岩石行星的命运,令人深深思考:地球,拥有液态水,稳定的大气层,以及繁荣的生命圈;金星的大气密度,是地球的100倍,其主要成分为二氧化碳,表面温度竟高达460摄氏度;火星则拥有极为稀薄的大气,表面既寒冷又干燥

宫崎义则强调:“我们尚未完全理解,造成这种差异的原因。但行星内部发生的事情——它如何冷却,各层如何演化——可能是答案的重要组成部分。”地球独特的核幔交换机制,或许正是维持其磁场保护、板块构造活动以及大气稳定性的根本原因。

从地核到火山的物质循环

更引人注目的是,研究团队发现,这些深部结构,或许与夏威夷、冰岛等地的火山热点存有联系,形成了,从地核至地表的完整物质循环路径。这意味着,我们脚下喷涌而出的熔岩,可能携带着,来自近3000公里深的地方、留存了数十亿年的原始地球“化学印记”。

研究团队,通过整合地震数据,矿物物理学和地球动力学建模,将LLSVPs和ULVZs重新定义为,理解地球形成过程的关键线索。这些结构,可能富含硅、钨等,从地核“遗传”而来的元素,以及特定的氦同位素组成,为追溯地球早期演化,提供了独一无二的“档案”。

探索还在继续

这项研究,展示了跨学科合作的力量,行星科学,地球动力学以及矿物物理学的结合,正在帮助人类解开地球最古老的谜团。宫崎义则说:“即使线索很少,我们也正在构建一个能够说得通的故事。这项研究让我们对地球如何演化,为何如此特殊有了更确切的认识。

从某种意义上说,理解地球深部结构,不仅是回望过去,更是展望未来。当我们在宇宙中寻找其他宜居行星时,这些关于行星内部运作机制的知识,将成为判断系外行星是否能够支持生命的重要参考。毕竟,一颗行星的命运,可能早在它诞生之初,在那片原始岩浆海洋冷却的过程中,就已经被深深烙印在它的“化学记忆”里。

你认为探索地球深部结构对寻找外星生命有何启示?欢迎在评论区分享你的看法。

声明:本文的内容90%以上为自己的原创,少量素材借助AI帮助。但是,本文所有内容都经过自己严格审核。图片素材全部都是来源真实素材简单加工。所写文章宗旨为:专注科技热点的解读,用简单的语言拆解复杂的问题,无低俗等不良的引导,望读者知悉。