阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,内容均引用权威资料,结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉!

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

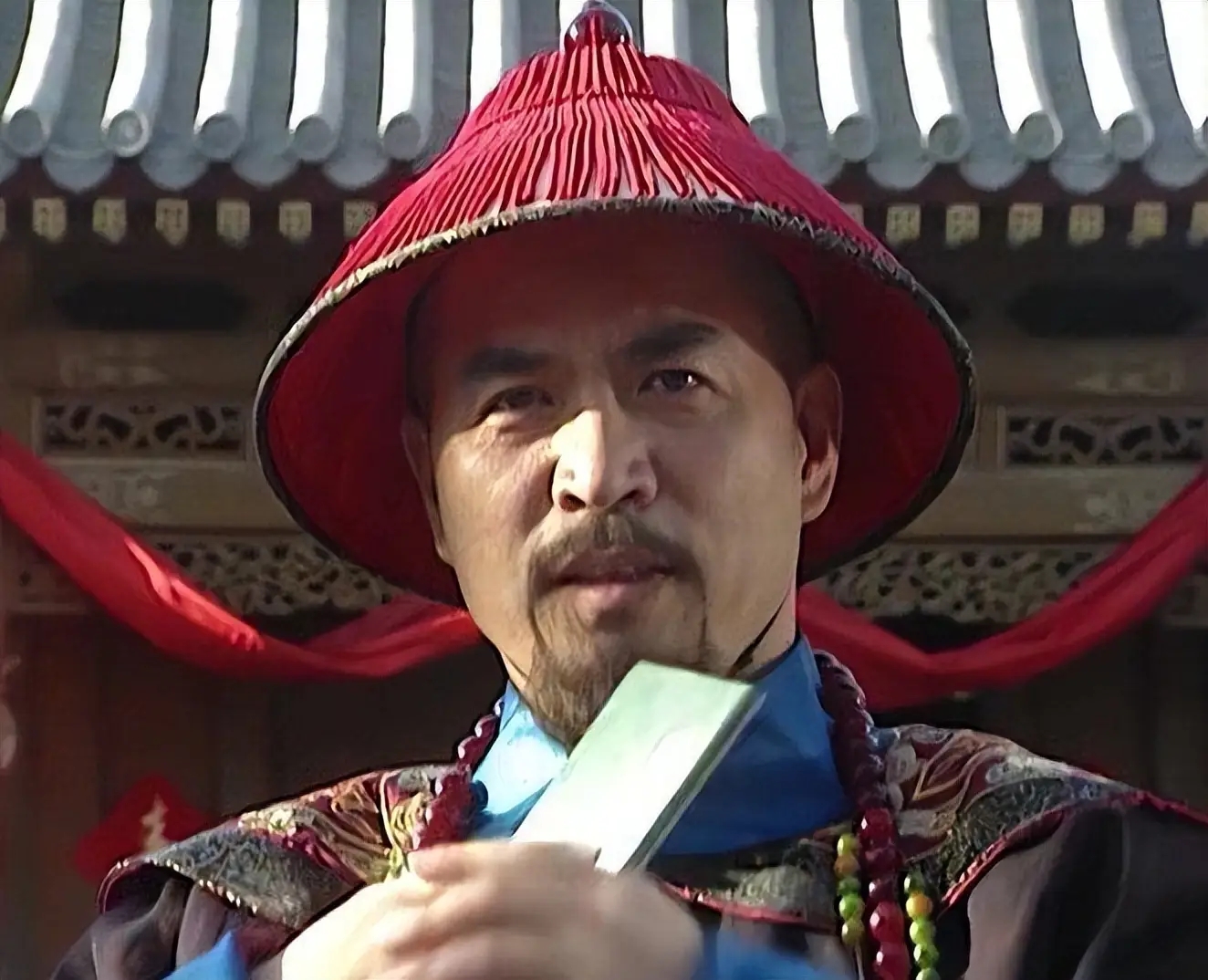

《——【·前言·】——》清朝官场上有一个人,康熙皇帝把他当“知己”,梁启超却骂他是“奸臣”。这个人就是李光地,生前风光无限,死后骂名不断。

他到底是个什么样的人?一个从明朝遗民变成清朝宠臣的读书人,是怎样在乱世中摸爬滚打,最后爬上权力顶峰的?

乱世中长大的读书人

乱世中长大的读书人1642年(崇祯十五年),李光地出生在福建,家里世代读书。三岁那年,清军入关,大明朝灭亡了。

按理说,他应该算是明朝遗民,骨子里该恨清朝才对。可李光地偏偏不是这种人。

小时候家里遭过盗贼,整个家都被抢得底朝天。这事儿给他留下了深刻印象。他看到的不是什么民族大义,而是乱世的可怕。

没有秩序的日子太难熬,不管谁来统治,只要能让百姓安稳过日子就行。这种想法在当时的读书人里头不多见,却决定了他后半辈子的选择。

康熙九年(1670年),李光地28岁那年考中进士。成绩还相当不错,二甲第二名。这个排名说明他确实有真才实学,不是靠关系混上来的。

考上进士之后,按规矩要分配官职,可李光地没急着在京城混,而是老老实实等着朝廷的安排。

“三藩之乱”悄悄给皇帝送情报

“三藩之乱”悄悄给皇帝送情报康熙十二年,1673年,李光地回老家省亲。这一趟回家,赶上了“三藩之乱”。

吴三桂、尚可喜、耿精忠这三个藩王造反,大半个中国都乱套了。福建正好在耿精忠的地盘上,李光地想走都走不了。

耿精忠手下的郑经也在福建闹事。这两股叛军把福建搅得天翻地覆。李光地躲在乡下,表面上不问世事,实际上心里清楚的很。

他看出来了,三藩虽然声势浩大,根基不稳,早晚得完。朝廷只要撑过这阵子,平定叛乱只是时间问题。

这三年里,李光地干了件惊天动地的事。他偷偷收集叛军的情报,写成密信,藏在蜡丸里头,找人送到北京给康熙皇帝。

这种事要是被叛军发现,全家性命都保不住。李光地胆子大,也够机灵,硬是瞒天过海把情报送出去了。

康熙收到这些蜡丸情报,如获至宝。

在那个混乱的年代,能有人冒着生命危险给朝廷送情报,这份忠心太难得了。康熙把这事记在心里,对李光地的印象一下子就不同了。

1676年,“三藩之乱”还没完全平定,李光地的父亲病死了,他得守孝三年。这三年反倒让他躲过了后面的一些麻烦。

老友陈梦雷翻脸,揭开真相

老友陈梦雷翻脸,揭开真相说到李光地,就不能不提陈梦雷。这两人是同一年考中的进士,关系好得不得了。

康熙十二年那次回乡省亲,两人还是一起走的。谁能想到,三藩之乱把他俩的友谊给毁了。

陈梦雷运气不好,被耿精忠给抓了。耿精忠看他有才,逼着他当幕僚。陈梦雷没办法,只能屈服。

叛乱平定之后,陈梦雷因为给叛军干过事,被朝廷流放到东北去了。这一去就是二十多年,受尽了苦。

李光地呢,因为蜡丸情报立了功,守孝期满回到京城,康熙直接给他安排了内阁学士的官职。

这个职位品级不算最高,但离皇帝近,前途无量。两个老友,一个飞黄腾达,一个流放苦寒,命运天差地别。

康熙三十七年,(1698年),陈梦雷终于被允许回京。

他做的第一件事,就是写了一封《与李光地绝交书》。这封信写得字字泣血,把李光地骂了个狗血淋头。

陈梦雷说,当年那些蜡丸情报,很多都是他提供的线索,李光地却把功劳全揽到自己身上。

还说李光地在朝廷面前装清高,实际上满肚子坏水,是个十足的“伪君子”。

这封绝交书在朝野引起了轩然大波。陈梦雷的指控有没有根据?很难说清楚。

李光地对这件事从来没有正面回应过,只是淡淡地说了句'各人有各人的缘法'。这种态度更让人觉得他心里有鬼。

200年后,梁启超看到这段历史时,直接把李光地定性为“奸媚小人”,说他靠着窃取朋友的功劳往上爬。

举荐施琅打台湾,这步棋下得够狠

举荐施琅打台湾,这步棋下得够狠守孝期满回京后,李光地在朝堂上站稳了脚跟。1681年,他做了一件让康熙刮目相看的事,推荐施琅去攻打台湾。

施琅这个人物更有意思。他原本是郑芝龙的部下,后来投降了清朝,又反叛过,最后又回到清朝这边。

这种“三易其主”的人,在当时的朝廷里风评极差。大臣们都觉得这种人不可信,能力再强也不该重用。

李光地偏偏看中了施琅。他跟康熙说,打台湾必须要熟悉海战的人,施琅曾经跟着郑家打过仗,对台湾的情况了如指掌。

朝廷要收复台湾,除了他没有更合适的人选。至于忠诚问题,给他一个立功赎罪的机会,成功了就既往不咎,失败了正好除掉他。

康熙被说动了。1683年,施琅率领清军攻打台湾,大获全胜。台湾从此纳入清朝版图。

这一仗的胜利,让李光地的政治资本又涨了一大截。康熙对他更加信任,觉得这个人不仅忠心,还有眼光,敢于突破常规用人。

推荐施琅这件事,能看出李光地的政治手腕。他不在乎别人怎么看,只在乎结果对自己有没有好处。

施琅成功了,功劳有他一份;万一失败了,他也可以说自己只是执行皇帝的意思。进可攻,退可守,这种算计能力在当时的官场上是顶尖水平。

太子废立风波,他演了一出好戏

太子废立风波,他演了一出好戏康熙四十七年(1708年),朝廷发生了一件大事。

太子胤礽被废。这事儿牵涉到皇位继承,满朝文武都人心惶惶,谁也不敢乱说话。稍微站错队,脑袋就保不住。

李光地这时候已经是朝中重臣了,康熙肯定要问他的意见。这种问题最难回答。

说该废,等于得罪太子和他背后的势力;说不该废,又违背了皇帝的意思。普通大臣遇到这种事,只能硬着头皮猜皇帝的心思,往往猜错了就倒霉。

李光地的做法高明得很。他先仔细观察康熙的态度,发现皇帝虽然废了太子,心里其实还惦记着父子之情。

他就投其所好,说太子年轻,犯点错误很正常,应该给他改过的机会。这话说得模棱两可,既没明确支持复立太子,也没说太子就该一直废着。

康熙听了很受用。他需要的就是这种既理解他心思,又不逼着他做决定的臣子。

李光地的回答让康熙觉得,这个人真是自己的知己。后来太子确实被复立了,李光地在这件事上的表现,让他在康熙心中的地位更加牢固。

这场政治风波,充分展现了李光地的官场智慧。他不是靠猜测皇帝的心思,而是通过细心观察,摸清了康熙的真实想法。

在关键时刻说关键的话,既让皇帝舒服,又不得罪任何一方势力。这种本事,可不是一般人能学会的。

《——【·结语·】——》

《——【·结语·】——》李光地77岁时病死在任上。他是不是康熙的知己?从结果看,确实是。康熙一直信任他,重用他,把他当“心腹”。

梁启超说他是“奸媚小人”,也没错。他为了往上爬,可能真的做过一些不光彩的事,比如窃取陈梦雷的功劳。

这个人身上集中了传统官僚的所有特点:有才华,懂政治,会做人,也够狠心。

说他是一代完人也好,说他是奸臣也罢,都只看到了他的一面。真实的李光地,就是这样一个复杂的矛盾体,让后人争论了几百年!

信息来源:

1. 《清史稿·李光地传》,中华书局出版

2. 《康熙起居注》,中国第一历史档案馆藏

3. 陈梦雷《与李光地绝交书》,收录于《古文观止续编》

4. 梁启超《李光地年谱》评注,商务印书馆1936年版

5. 《清圣祖实录》卷二百三十七至卷二百五十,台北故宫博物院藏

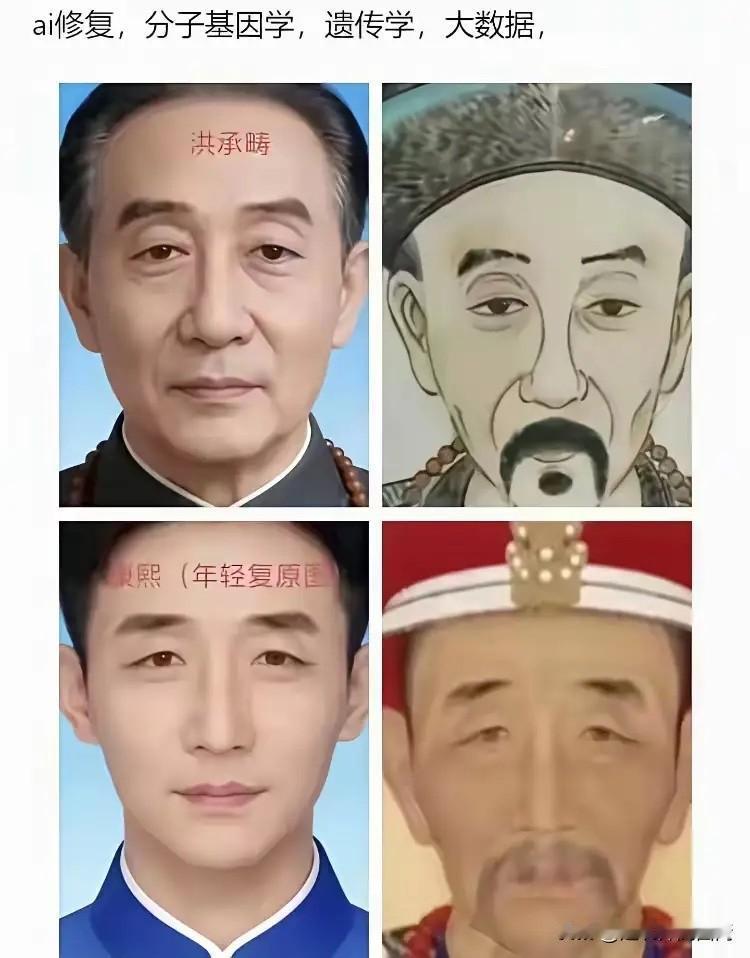

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)