汉元年深秋,济水之畔的战场上,楚军的铜戈在暮色里泛着冷光,陈豨攥着染血的马槊,胯下的战马已经开始发抖。

他本是沛县乡勇出身,此番随汉军征讨齐国,却在冲锋时与主力失散,被楚军的骑兵圈在了一处土坡下。

就在这千钧一发之际,远处突然传来一阵急促的马蹄声,如同惊雷滚过荒原。

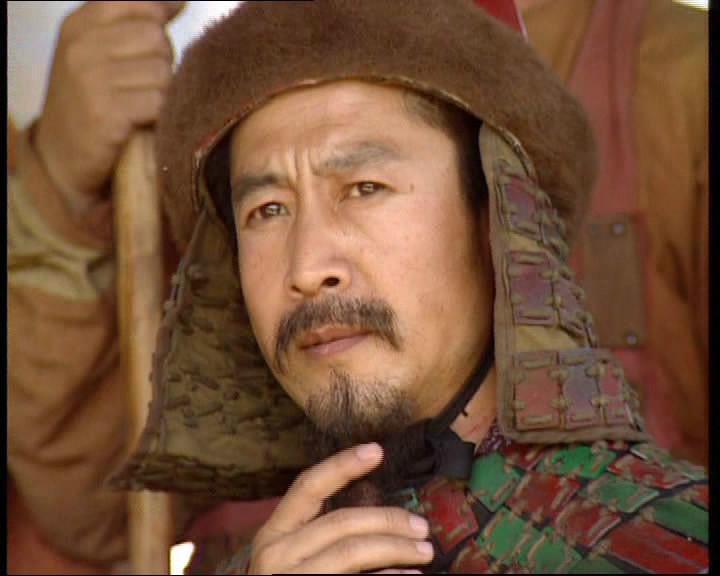

陈豨眯眼望去,只见一队银甲骑兵冲破楚军的侧翼,为首那员将领白袍翻飞,胯下白马神骏非凡,手中长枪舞动间,楚军士兵纷纷落马。

那将领的声音穿透厮杀声,清晰地传到陈豨耳中:“汉军儿郎莫慌!随我杀出去!”

陈豨只觉一股热血瞬间冲上头顶,他认出那白袍将领正是传闻中“战无不胜”的韩信。

他猛地勒紧马缰,跟着那队银甲骑兵的步伐,马槊挥舞,竟也杀出了几分悍勇。

突围的路上,韩信几次回头,见这普通骑兵虽浑身是伤,却眼神坚毅,不由得多留意了几分。

战后清点人数,陈豨拖着疲惫的身躯找到韩信的营帐外,犹豫了半天才敢上前。

彼时韩信刚卸下盔甲,正对着案上的地图沉思,听闻有士兵求见,便让他进来。

陈豨一进帐,“噗通”一声跪倒在地,声音带着未散的战粟:“末将陈豨,多谢将军救命之恩!末将愿追随将军左右,效犬马之劳,只求将军能收我为徒,传授兵法!”

韩信放下手中的竹笔,走到陈豨面前,伸手将他扶起。

他打量着眼前这年轻人,见他眉宇间藏着一股不服输的悍勇,手掌上满是老茧,便问起他的出身。

得知陈豨曾在乡学读过几年书,对兵法也颇有兴趣,韩信心中一动,点头道:“你既有勇,又愿学,便留在我身边做亲兵吧。兵法之道,非一日之功,日后我便教你。”

他发现这位“兵仙”总爱对着地图发呆,有时能在帐中站到深夜,偶尔还会突然起身,在沙盘上摆弄石子,推演阵法。

有一次,陈豨见韩信在沙盘上摆出一个奇怪的阵型:正面只用少量石子代表士兵,两翼却密密麻麻排满了骑兵,他忍不住问道:“将军,这般布阵,若是敌军猛攻前锋,岂不是一下就被冲破了?”

韩信闻言,拿起一根细木杆,指着沙盘耐心解释:“此乃‘虚张实击’之策。你看这正面,看似薄弱,实则是诱敌之阵。敌军见我前锋人少,定会倾尽全力来攻,届时我两翼骑兵迅速包抄,断其退路,再让正面士兵死守,前后夹击之下,敌军必败。”

陈豨听得似懂非懂,但韩信说话时的神情,还有那番深入浅出的讲解,却像刻在了他心里。

真正系统学习兵法,是在汉军平定燕国之后。

那时韩信被刘邦封为齐王,驻军临淄,终于有了片刻闲暇。

一日,韩信叫住正帮他整理兵书的陈豨,从案上取出一卷用锦缎包裹的竹简,递到他手中:“你随我已有半年,总不能一直做个亲兵。这是我多年来整理的兵法摘要,你每日学一段,有不懂的就来问我。”

陈豨双手接过竹简,只觉那卷竹简重若千斤。

他虽读过书,可兵法中的“奇正之术”“地形之道”却全然陌生。

此后,每日清晨天不亮,他就躲在营帐的角落研读竹简,遇到晦涩之处,便在傍晚时分向韩信请教。

韩信从不厌烦,有时会带着他到城外的演武场,用旗帜摆出阵型,手把手教他如何侦查敌情——“侦查不仅要看敌军的营帐数量,更要观其炊烟。若炊烟稀疏,要么是军中缺粮,要么是设下的空营,引诱我军进攻。”

那段日子,陈豨像海绵吸水般汲取着兵法知识,他看着韩信在演武场上指挥士兵操练,看着他在军帐中运筹帷幄,心中对这位师父的崇拜愈发深厚。

可这样的日子只持续了三个月。

寒冬腊月,刘邦的诏令传到临淄,命韩信即刻率军南下,与他汇合共击项羽。

接到诏令的那晚,韩信在帐中踱步到深夜,陈豨站在帐外,能看到烛火下师父落寞的身影。

临行前,韩信拍了拍陈豨的肩膀,语气沉重:“战场才是最好的老师,日后你要自己多琢磨,好自为之。”

陈豨望着韩信率军远去的背影,直到那队银甲骑兵消失在官道尽头,才缓缓收回目光。

他想起这三个月来的点点滴滴:师父教他读兵法时的耐心,带他看地形时的细致,还有偶尔与他闲聊时,眼中闪过的对太平的向往。

这些记忆,成了他与这位“兵仙”最珍贵的羁绊。

后来,在韩信的辅佐下,刘邦终于在垓下击败项羽,建立了大汉王朝。

可登基后的刘邦,脸上的笑容却越来越少,朝堂上的气氛也变得愈发凝重。

韩信被改封为楚王,离开了他一手打下的齐国;而陈豨凭借平定代地的战功,被封为阳夏侯,任命为赵国相国,掌管赵、代两地的军队。

彼时韩信刚从封地来到洛阳,见陈豨前来,便拉着他的手,在王府的庭院里散步。

秋风吹过,庭院里的梧桐叶簌簌落下,韩信突然停下脚步,问:“你可知‘鸟尽弓藏,兔死狗烹’的道理?”

陈豨一愣,他虽听过这个成语,却不知师父为何突然提起。

韩信叹了口气,声音压得很低:“我为陛下平定四国,功高震主,日后必遭猜忌。你在赵、代之地,手握兵权,一定要小心行事,莫要重蹈我的覆辙。”

这番话让陈豨心头一紧,他想起近来流传的传闻:燕王臧荼因

“谋反”被杀,韩王信被逼得逃往匈奴。

他“噗通”一声跪倒在地,对韩信发誓:“师父若有难,属下万死不辞!”

韩信连忙将他扶起,从怀中取出一枚青铜兵符,塞进他手里:“这是我当年统领齐军时的半枚兵符,若真有那一天,你拿着它,可调动我在齐地的旧部。”

陈豨紧紧攥着兵符,只觉那冰冷的金属上,似乎还残留着师父的体温。

果然,没过多久,长安就传来消息:有人诬告韩信心存异心,意图谋反。

刘邦用陈平的计策,以“游云梦泽”为名,召韩信前往陈县见驾。

韩信明知是计,却不愿背负“谋反”的罪名,只带了几名随从便动身前往。

一到陈县,埋伏在四周的武士就冲了出来,将他捆绑起来。

韩信望着远处刘邦的车驾,想起自己平定魏、赵、齐、燕四国的功绩,想起自己为大汉立下的汗马功劳,心中一阵酸楚,喃喃道:“狡兔死,良狗烹;高鸟尽,良弓藏。天下已定,我固当烹!”

刘邦终究还是忌惮韩信的威望,没敢直接杀他,只是将他贬为淮阴侯,留在长安监视。

每次见到韩信,陈豨都心如刀绞——曾经意气风发、指点江山的“兵仙”,如今却只能在庭院里踱步发呆,眼中满是落寞,再也没有了往日的神采。

“我学了一辈子兵法,能算出战场的胜负,却算不透人心。”

一次,韩信看着庭院里的残菊,对陈豨感叹,“我为陛下征战四方,他却始终忌惮我。这天下,终究容不下我韩信。”

陈豨想劝慰几句,却不知该说些什么,只能低声道:“将军只需谨慎行事,陛下或许会念及旧情。”

韩信闻言,只是摇头苦笑,再也没有说话。

公元前196年,陈豨奉命进京述职。

临行前,他再次来到淮阴侯府。

韩信拉着他的手,走进内室,神色决绝:“赵、代之地兵强马壮,你此去之后,可在那里起兵。我在长安作为内应,若能成功,天下或许还有一线转机。”

陈豨看着韩信眼中的火光,想起这些年师父的教诲,想起韩信如今的处境,最终重重地点了点头。

他知道,这一答应,便是踏上了一条不归路,可他不能看着师父就这样被埋没,更不能让刘邦的屠刀继续挥向功臣。

这是他们最后一次相见,此后,便是生死相隔。

陈豨离开长安后不久,吕后便与萧何合谋,以“韩信谋反”为由,将他诱至长乐宫的钟室。

彼时,陈豨正在代国巡视边境。

得知韩信的死讯时,他正站在长城的城楼上,望着南方的长安方向。

寒风呼啸,吹乱了他的头发,他缓缓跪倒在地,额头贴着冰冷的城砖,声音嘶哑:“师父,我必为您报仇!”

当晚,陈豨召集心腹将领,在密室中商议。

他将韩信的遭遇一一告知,又说起刘邦诛杀异姓王的种种行径:“陛下如今猜忌功臣,若我不起兵,迟早会成为下一个韩信。不如趁此时机,起兵反抗,或许还能为天下功臣争一条生路!”

密室中的将领,有不少是当年韩信的旧部,听闻此言,纷纷响应。

公元前197年秋,陈豨在代地正式起兵,自称代王。

他按照韩信教的“先声夺人”之策,派使者前往匈奴联络,争取外援;同时发布檄文,历数刘邦诛杀功臣的罪状,号召天下诸侯共同讨伐。

一时间,赵、代两地的百姓和士兵纷纷响应,起义军的规模迅速扩大。

消息传到长安,刘邦震怒,当即派樊哙率军北上平叛。

陈豨得知汉军来攻,想起韩信曾教他的“利用地形”之术,便将主力埋伏在太行山的峡谷中。

樊哙素来轻敌,见陈豨的军队“不战而退”,便率军追击,一头扎进了峡谷。

陈豨站在峡谷两侧的山坡上,见汉军全部进入埋伏圈,一声令下:“放!”

早已准备好的滚石、擂木瞬间砸向汉军,峡谷中顿时乱作一团。

紧接着,陈豨又令骑兵从峡谷两端冲出,切断汉军的退路。

刘邦没想到陈豨竟有如此战力,只好亲自率军出征。

到达邯郸后,刘邦并没有立刻进攻,而是派灌婴率军袭扰陈豨的粮道,自己则在邯郸扎营,加固营垒,按兵不动。

陈豨见状,心中焦躁。

他想起韩信教他的“疲敌之策”,便派军队每日到汉军大营前挑战,辱骂嘲讽,想激怒刘邦,诱其出战。

可刘邦老谋深算,任凭楚军如何挑衅,始终坚守不出。

日子一天天过去,陈豨的粮道屡屡被灌婴袭击,军中的粮食渐渐短缺。

部将侯敞建议:“如今我军缺粮,久拖必败,不如集中兵力,猛攻汉军大营,或许能一战定胜负!”

陈豨在帐中踱步,心中纠结:师父曾说过“兵贵慎”,可眼下粮草将尽,若不速战,恐怕真的会败。

他思来想去,最终还是决定采纳侯敞的建议,率领主力夜袭汉军大营。

当晚,陈豨率军悄悄靠近汉军大营,见营中灯火稀疏,心中暗喜,以为刘邦没有防备。

可当他们冲入大营时,才发现营中空无一人——原来刘邦早已料到陈豨会夜袭,设下了埋伏。

“不好!中计了!”

陈豨大喊一声,转身就想撤退,可汉军已经从四周杀了过来。

他拼死挥舞马槊,杀出一条血路,等冲出重围时,身边只剩下数千残兵。

此后,陈豨带着残兵在赵、代之地转战,可终究寡不敌众。

当陈豨的首级被送到刘邦面前时,刘邦长舒一口气,悬了一年多的心终于放了下来。

这场由韩信与陈豨的师徒情谊引发的起义,最终以悲剧收场。

韩信死在了长乐宫的钟室,陈豨魂断逃亡之路,那些曾经跟着他们征战四方的汉军旧部,也大多埋骨于这场内乱之中。

多年后,有人在赵地的山村里,还能听到老人们讲述当年……

“白袍韩信”与“悍将陈豨”的故事,只是每当讲到结局,老人们都会长叹一声。

再也说不出话来。

![刘备真要三造大汉成功了,汉朝很可能变成万世一系了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/10736787621719214589.jpg?id=0)

评论列表