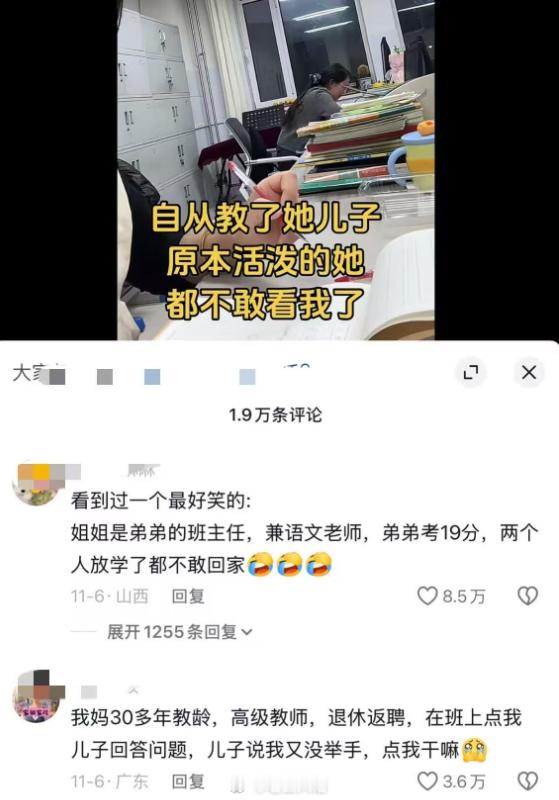

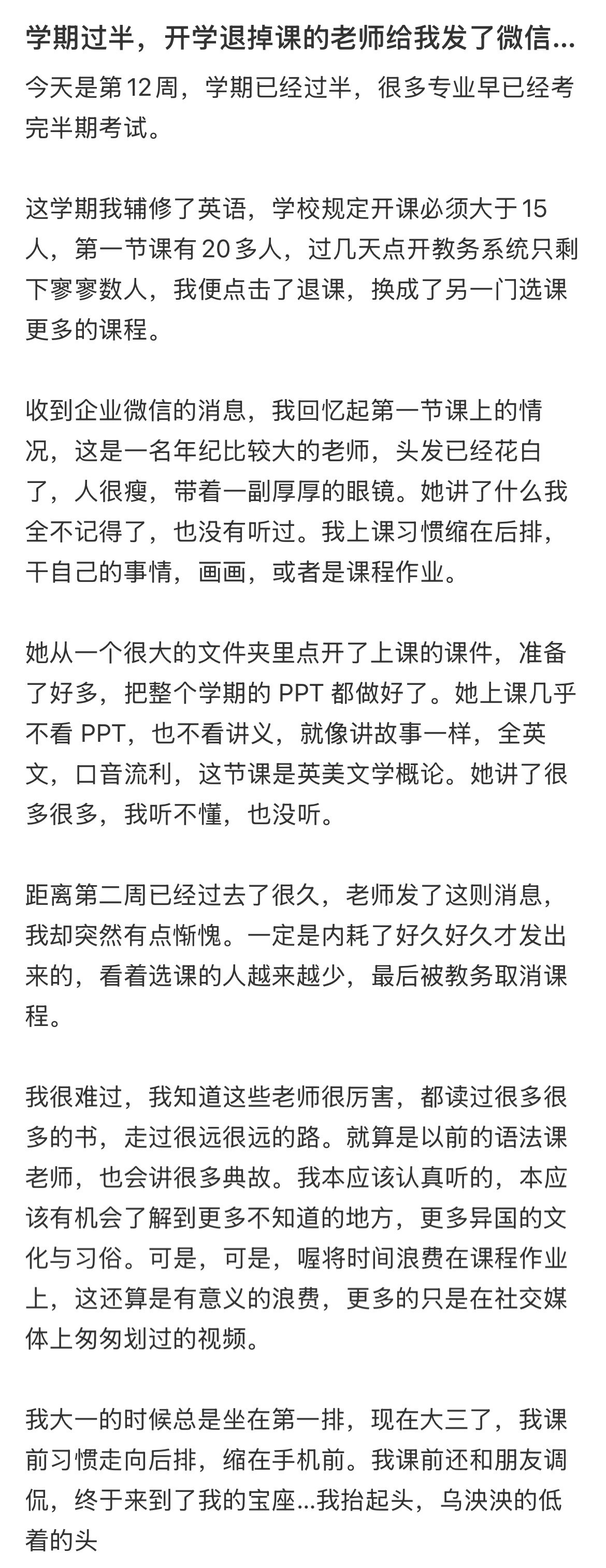

深夜十一点,批完最后一份满是涂鸦的作业,我靠在椅子上,朋友圈里刷到以前的学生——照片上的他在机床前满脸油污,却笑得自信飞扬。

忽然眼眶一热。白天积累的所有疲惫和委屈,在那一刻似乎找到了意义。

我是职校老师,我想为我们的学生说几句实话。

外界说:“职校生?不就是学习差、习惯坏的问题少年吗?”

作为每天和他们朝夕相处的人,我必须承认:这话,说对了一半,也说错了一半。

对的是现象——课堂上,确实有学生一上课就趴下,作业敷衍了事,偶尔还能抓到抽烟、说脏话甚至偷偷拿别人东西的。他们的中考成绩,可能只有普高线的一半。

但错的是根源。这口“锅”,真的不该全由他们自己,或由我们职校来背。

这一切,是一场早就注定的“连锁反应”。

第一环:当社会把一半的孩子标记为“失败者”

中考分流,像一道冷酷的筛子。分数高的去普高,剩下的“另一半”来到了我们这里。

我们的学生,大多是在九年应试教育赛跑中,被甩在后面的孩子。

他们不是突然变“差”的。很多人在小学四五年级就已经跟不上了,像“小雪”那样的初中,德育形同虚设,对“差生”基本放弃管理。

问题一年年累积,最终,所有被应试教育“剩下”的难题,都像垃圾一样,被扫进了职业教育的院子里。

我们职校,在某种程度上,成了基础教育的“垃圾回收站”和“问题整改所”。

第二环:当家庭教育的底色是“放任”或“打压”

我接触过太多家长,他们的态度两极分化:

一种是彻底放弃:“老师,孩子就交给您了,我管不了。” 他们忙于生计,或早已对孩子失望,亲子沟通几乎为零。

另一种是简单粗暴:“考这么点分,还有脸活着?” 孩子的价值从小就与分数死死绑定。

当孩子无数次听到“你不行”的判定,他们来职校时,内心早已千疮百孔——自卑、叛逆、破罐破摔。

没有人生来就想当“坏学生”。每一个行为失范的背后,都站着一个长期缺席或教育不当的家庭。

第三环:当“高中扩招”抽走了最后一块基石

人口在减少,但大学要招满,普高自然要扩招。结果就是,原本能进职校的那部分“中间”学生,也被普高吸走了。

最后来到我们这里的,是底子最薄、问题最集中、最需要“回炉重造”的一批孩子。

生源链的顶端被掐断,我们的“食材”质量一降再降,社会却要求我们炒出“五星级大餐”。巧妇难为无米之炊,这道理,谁都懂。

所以,我们职校老师在做什么?

我们不仅是老师,还是“侦探”——要查出谁偷了同学的手机,背后可能是他渴望拥有却无人满足的虚荣心。

我们还是“警察”——要调解宿舍纠纷,那可能只是两个不会正确表达情绪的男孩的幼稚冲突。

我们更是“心理医生”——要小心翼翼地去触碰那些被骂了十几年“废物”的、脆弱而敏感的自尊。

我们教的,远不止怎么拧螺丝、接电线。我们首先要教他们怎么做个堂堂正正的人:教他们说话要看人眼睛,教他们借东西要还,教他们冲突时不动手,教他们被尊重时要说“谢谢”。

这个过程,累吗?累到骨头里。但值得吗?看看那个在机床前微笑的学生,答案不言而喻。

尾声:请重新认识我们

所以,下次当您想当然地评价“职校生素质差”时,请您想一想这背后的连锁反应。这不是为不良行为开脱,而是恳请社会看到一个更复杂的真相。

我们职校老师,接手的是一批带着伤疤的年轻战士。我们的工作,不是放弃他们,而是为他们包扎伤口,教会他们使用新的武器(技能),然后,送他们上另一条同样能赢得尊严和人生的战场。

我们需要的,不是同情,是理解。不是降低标准,是更科学的支持和更公平的起点。

因为我们坚信:教育的真正伟大,不在于培养出多少精英,而在于它如何托起那些即将坠落的灵魂。

(一名不愿透露姓名的职校老师 心声实录) #职业教育#