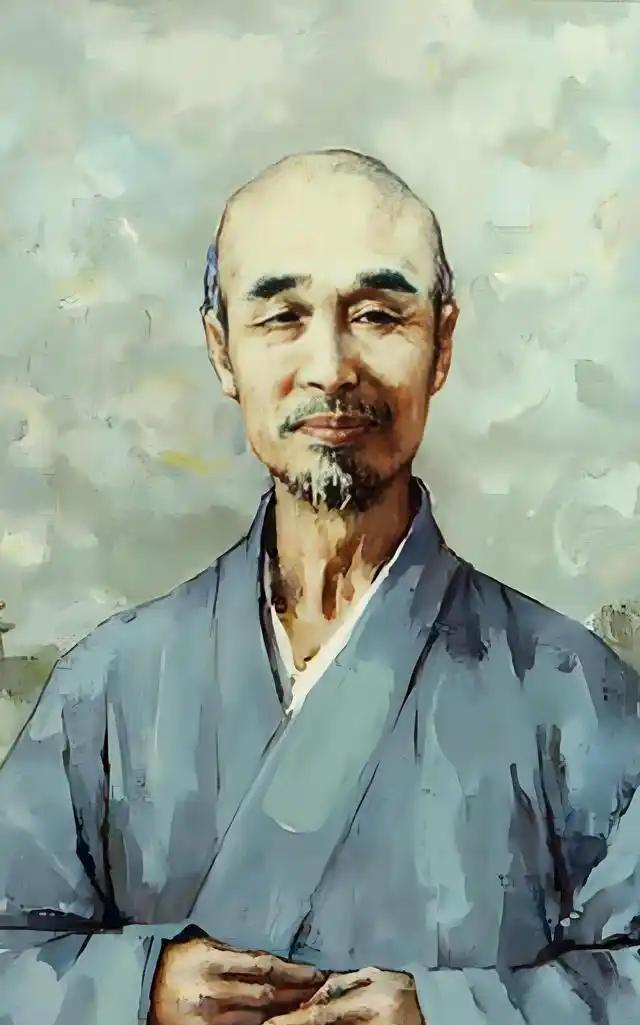

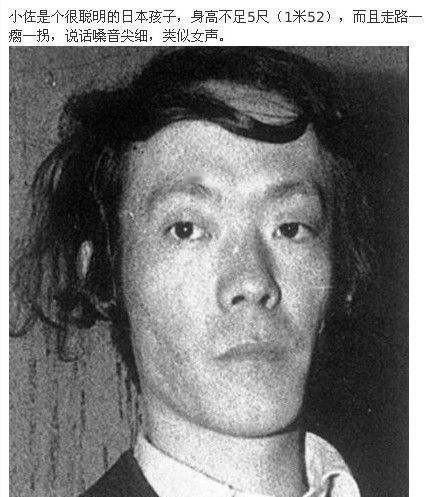

他的名字,中国人耳熟能详;他那段关于“高尚的人、纯粹的人”的赞语,已成为不朽的箴言。然而,白求恩首先是一个真实的人——有过迷失,经历过蜕变,最终在战火纷飞的中国找到了生命的归宿。

冒险的血液

白求恩家族的血脉里流淌着冒险的基因。他的高祖父从苏格兰远渡加拿大开拓,曾祖父在北美荒原经营皮毛生意,祖父成为家族中第一位医生,父亲则成为一名牧师。然而,这种安定到了白求恩这里被彻底打破。

八岁时,这个倔强的男孩就坚持改名为“诺尔曼”,将祖父的医生名牌挂在自己门口,昭示从医的决心。1909年,他考入多伦多大学学习外科,似乎即将延续家族的体面传统。但大学期间,他两度中断学业:先是前往加拿大北部边疆教授伐木工英语,后在一战爆发时应征入伍,奔赴欧洲战场救治伤员。

战场上的生死考验改变了他。腿部负伤回国后,他一度迷失方向,陷入酗酒与情感的漩涡。1916年从医学院毕业后,他加入海军担任军医,成为英国皇家外科医学会会员,并与弗朗西斯结婚,但这段感情来得快,去得也快。

生命的转折

1926年,白求恩染上肺结核——在当时几乎是不治之症。在纽约疗养期间,他不顾医生劝阻,冒险尝试尚未成熟的人工气胸疗法。两个月后,他奇迹般痊愈。这次死里逃生的经历彻底改变了他。他潜心钻研胸外科,短短数年间发表14篇顶级论文,发明了包括“白求恩肋骨剪”在内的一批手术器械,四十岁时已成为北美胸外科领域的顶尖专家。

然而,名誉地位并未带来内心的平静。经济大萧条时期,他痛苦地认识到医疗资源的不公:“富人有富人的肺结核,穷人有穷人的肺结核。富人能活,穷人只能等死。”他深入底层为穷人提供免费诊疗,大声疾呼建立全民免费医疗体系。

1935年,他赴苏联考察后,对全民免费医疗模式深感向往。回国仅两周,他便做出一个大胆决定——加入当时在加拿大尚属非法的共产党。他坚信,只有通过这样的道路,才能实现让穷人过上好日子的理想。

战火中的觉醒

西班牙内战爆发后,46岁的白求恩立下遗嘱,带着全部家当前往马德里。在那里,他完成了医学史上的一项创举——建立世界上第一个有记载的流动血库。他将卡车改装为冷藏车,号召市民献血,储存后直接运往前线。这一简单而高效的构想,拯救了无数生命。

然而,他在马德里再次陷入情感纠葛,加之酗酒问题,最终被强行送离西班牙。回到加拿大后,因共产党员身份,他求职无门,生活潦倒。但在最艰难的时刻,他的信仰从未动摇。

东方的召唤

1937年7月,白求恩在美国结识了正为抗日奔走呼吁的中国教育家陶行知。听完中国的苦难与抗争,他当即表示:“我愿意到中国去,我想和你们一起战斗。”

1938年3月,他受加拿大和美国共产党派遣,踏上中国的土地。面对两个选择——条件较好的国民党控制区或条件极差的共产党根据地,他毫不犹豫地选择了后者。初到时,组织上希望将他留在安全的延安,他激动地将椅子扔出窑洞,高喊:“不要把我当一件古董,要拿我当一挺机关枪来使用!”

他坚决要求奔赴最前线。在晋察冀根据地,他被艰苦的条件震惊,立即着手规范消毒流程,严格操作程序。缺乏器械,他便就地取材:铁匠铺打制的手术刀、竹片制作的止血钳、工具改造的手术锯……依靠这些土装备,他创下了69小时内完成115台手术的纪录。

他脾气火爆,曾愤怒地踹过用扫帚处理伤口的护理员,也曾大骂不合格的医生“滚蛋”,但事后总会道歉:“对不起,我是法西斯。”然而,他从不向病人发脾气,亲切地称呼伤员为“我的孩子”。伤员需要输血时,他总是第一个伸出手臂。他拒绝每月100银元的高额津贴,坚持与战士们同吃同住。

最后的牺牲

1939年10月,白求恩原计划回国筹款,但日军开始大扫荡,伤员激增。他决定推迟行程:“如果晋察冀沦陷了,我回去还有什么意义?”

10月28日,在河北涞源县孙家庄,日军即将冲进村庄。哨兵拼命催促撤退,但白求恩正在为一名腿部粉碎性骨折的战士手术。他头也不抬,对伤员轻声说:“放心,我的孩子,任何人都没有权利放弃你。”情急之下,他徒手伸入伤口取出碎骨,手指被刺破。

感染迅速恶化,但他不肯休息。11月1日,在救治另一名重伤员时发生二次感染,最终导致致命的败血症。生命最后几天,他发着高烧,忍着剧痛,仍坚持完成13台手术,写完了疟疾治疗讲义。

11月11日,自知时日无多,他写下那封著名的遗书。字里行间全是牵挂:国际革命同志、曾亏欠前妻的生活费、中国抗日药品价格、每一位身边的中国战友……他将个人物品一一分好,留作纪念。“最近两年是我平生最愉快、最有意义的日子。”这是他最后的告白。

1939年11月12日凌晨五点,白求恩大夫心脏停止跳动,年仅49岁。

为何永恒

白求恩的故事之所以跨越时代,正是因为他并非一个被神化的符号。他曾放纵,曾迷失,脾气暴躁,个性鲜明。但正是这些缺点,让他显得真实、鲜活。他从一个浪子,历经摸索与挣扎,最终找到了值得奉献一切的信仰,并为之燃烧至生命最后一刻。

他是一位英雄,但对中国人而言,他更是一位亲人,一位同志。他用生命诠释了真正的国际主义精神,以及“毫不利己、专门利人”的境界——这种境界,穿越八十余载时光,依然照亮人心。