最近,随着电影《澎湖海战》的官宣,很多网友感慨万千。

按照电影预告的叙事,情节大概是,冯锡范、刘国轩悍然政变,弑杀郑克藏夺权,准备开搞台独。大清出兵台湾,不仅完成了祖国统一,还为大明的国姓爷报了仇。

其实,在咱们官方对辫子戏愈发谨慎,一直严控的背景下,能倾情推出这样的一部巨制电影,应该还是自有其中道理的。

更何况,满族也是现代的56个民族之一,中华民族的一份子。历史上,唐宋元明清咱们都是连着一起说的,清朝虽然做了很多很多不光彩的事情,但好歹也算是中国的正统政权。

还有被招安的郑克塽一族,后被康熙封为了海澄公,划为正红旗汉军,长居北京。随着郑氏家族不断凋零,他的后人也逐渐沦为了普通的八旗子弟。

(虽然最终剃发易服,但郑克塽留下为数不多的画像,都是明代衣冠)

不过,话又说回来,如果想用电影去唤醒台海两岸共同的中华民族记忆,1895年的台湾人民的反割台斗争,实际上也很值得一拍。

这场战斗,甚至可以算得上是最早的中国民间自发抗日运动。

台湾各族人民的抗日战争,更是整个中华民族抗日战争的重要组成部分。

咱们把时间线拉回130年前。

甲午战争,清政府战败,1895年4月17日,在日本春帆楼,中日代表签订了《马关条约》,除了巨额赔款和让渡多项主权外,还被迫将台湾和澎湖列岛割让给了日本。

李鸿章自知羞愧,都没好意思直接回北京,称病在天津蛰伏,闭门不出。

当年5月,即将撤离的清政府台湾巡抚署,发布了最后的公告,声称想要来大陆的台湾人需立刻启程,待日军登陆时,“台湾便与清国再无任何关系”。

即便清朝驻军已经随着官方机构一并撤出,但日本人自登陆起,就遭到了台湾人民的剧烈反抗。

按照当年报纸的描述,割台的消息传到台湾,“若午夜暴闻惊雷,惊骇无人色,奔走相告,聚于市中,夜以继日,哭声达于四野,风云变色,若无天地”。

被腐败的清政府出卖给了日本的台湾人民,他们那种悲愤、无奈、绝望的心情,非外人所能体会。

全台男女老少、士农工商、贩夫走卒,鸣锣罢市,涌入省府,愤怒抗议朝廷的割台行为,决心誓死保卫台湾。台湾著名诗人丘逢甲写下血书“抗倭守土”,并带头联名致电清廷,表示“桑梓之地,义与存忘”、“誓死守御”。

面对台湾人的呼声,清政府的回应居然是,赶紧给日本拍了一封电报,提醒说:“贵国登陆时宜多携带弹药”。

1895年6月2日,当清政府代表李经方与日本所谓的“台湾总督”桦山资纪在停泊于基隆海面的日舰“横滨”号完成台湾交接手续之际,台湾义勇军起义,发誓“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”。

其实,早在5月29日,首批在盐寮沙滩登陆的日军,就已经遭到了台湾民间武装的猛烈狙击。

此后,台湾岛的各族人民在外援断绝的情形下,用极为简陋的武器,与日本侵略者展开了殊死斗争。

整个战争分为台北争夺战、新竹保卫战、彰化八卦山会战等阶段。

直至1895年12月,日本人才大体控制了整个台湾岛。

这场台湾人民风起云涌的反割台斗争,历史上被称为“乙未战争”。

只是,“乙未战争”这个历史词汇,在如今的海峡两岸的民众当中,似乎都显得有些陌生。

毫不夸张的说,“乙未战争”是一场台湾各族各地人民大团结的抗日斗争。

(台湾东海岸分布着陡峭的山脉,几乎没有平原存在,所以当年的侵台日军均由西海岸登陆)

这些抗日武装中,最早的一支是以台南的苗栗县、屏东县客家人为主的汉族义军。领导人有爱国士绅吴汤兴、徐骧、姜绍祖、萧光明、邱凤扬、周玉成等人。

吴汤兴领导的义军,拿着弓箭和鸟枪曾一度击溃了日军精锐的近卫师团,并用弓箭射死了日军侵台部队总指挥,北白川宫能久亲王。

这个北白川宫能久亲王是明治维新后第一个战死海外的亲王级皇族,也是日本当时级别最高的武将。

最终,吴汤兴、徐骧分别在台南的郊外死于炮击,民兵也多半牺牲。

还有前台湾巡抚刘铭传的助手,清朝官员林朝栋的武装,他不理会清政府的撤退指令,与夫人杨水萍并肩作战,拉起了台湾“栋军” 抵抗日本占领。

台北沦陷后,林朝栋撤回了大陆,但他旗下的"栋军”仍未解散,依旧在台中地区坚持抗击日军。

台湾中南部的嘉义,生员杨锡久、武举人刘步升、营官马练芳变卖家产组成义军。

嘉义陷落后,日军逮捕了他们的家人,铐枷示众后残忍杀害。

台湾北部地区,胡嘉猷和黄娘盛率领的抗日民团,在桃园龙谭坡一带的山林中阻击从台北南下的日军,随后又转战杨梅镇。

1895年6月,清朝官员刘永福被推为全台抗日首领,带领他的黑旗军在彰化、嘉义等地抗击日军。

刘永福为中法战争的名将,广西人,出身反清民间组织“天地会”,后接受了冯子才的招安,成为清军将领,带着黑旗军常驻越南,兼越南保胜防御使,受到了阮朝很高的礼遇。

(黑旗军在越南)

台湾沦陷之际,刘永福原本已经功成名就,官至广东南澳镇总兵。甲午战争期间,刘永福奉命帮办台湾军务,驻军台南。

《马关条约》签署后,按照清朝指令,刘永福应该随清朝军政机关一起撤回大陆。

但刘永福和黑旗军毅然留了下来,决定誓死抗日。

黑旗军,也是反割台战斗中的唯一一支近代化军队。

然而,由于配合的义军被日军冲散,外援完全断绝,黑旗军最终孤木难支。在保卫台南的战役中,曾经杀得法国人闻风丧胆的黑旗军几乎全军覆没。

最后关头,刘永福提着枪想要冲上去和日本人拼命,其部下连拉带拽才把他硬拖上了一条英国货船,渡回了厦门。

即便是1896年日军基本占领台湾全岛后,被打散的各地义军还在坚持抗日。

强占台湾的日本当局发布政令,要求自1897 年5月8日起改换台湾人的国籍。

1897年5月7日深夜,秘密北上的胡嘉猷和黄娘盛的民团联合陈秋菊、林李成、简大狮等各路义军,从三面包围台北市,发起了一场明知必败的悲壮战斗。

在敌我悬殊的情形下,反抗义军拼死坚持到了第二天上午。最终,死伤过半的义军,不得不放弃台北退守山林。

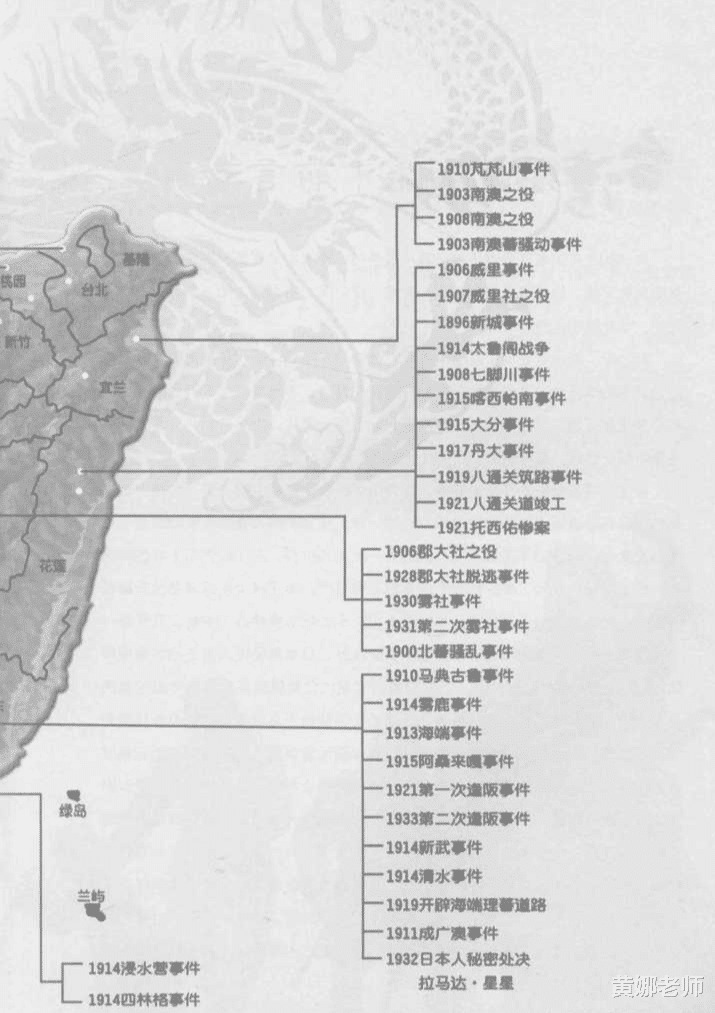

另外还有被称作“山民”的台湾各地少数民族反抗运动——跨度更大,时间更久。

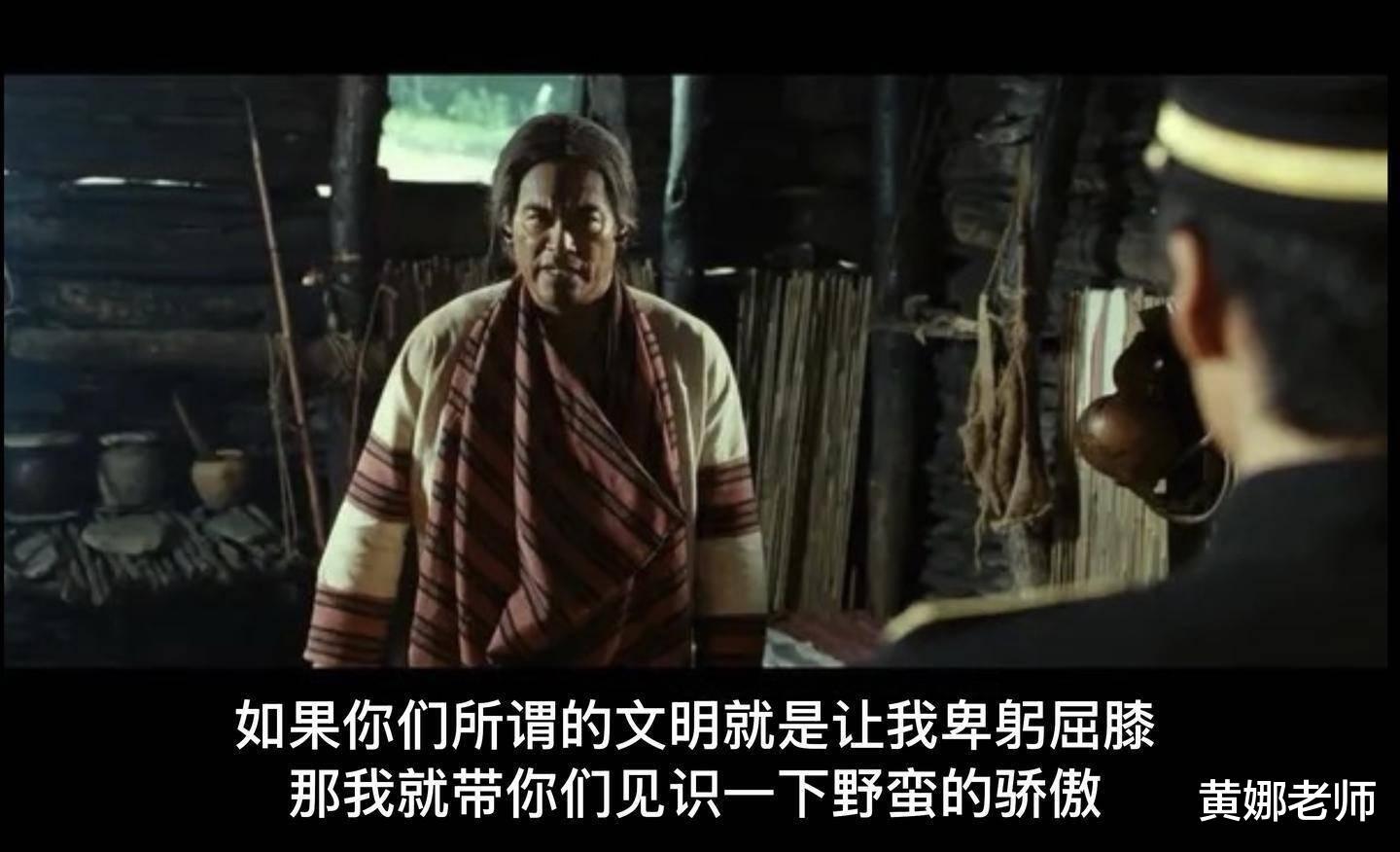

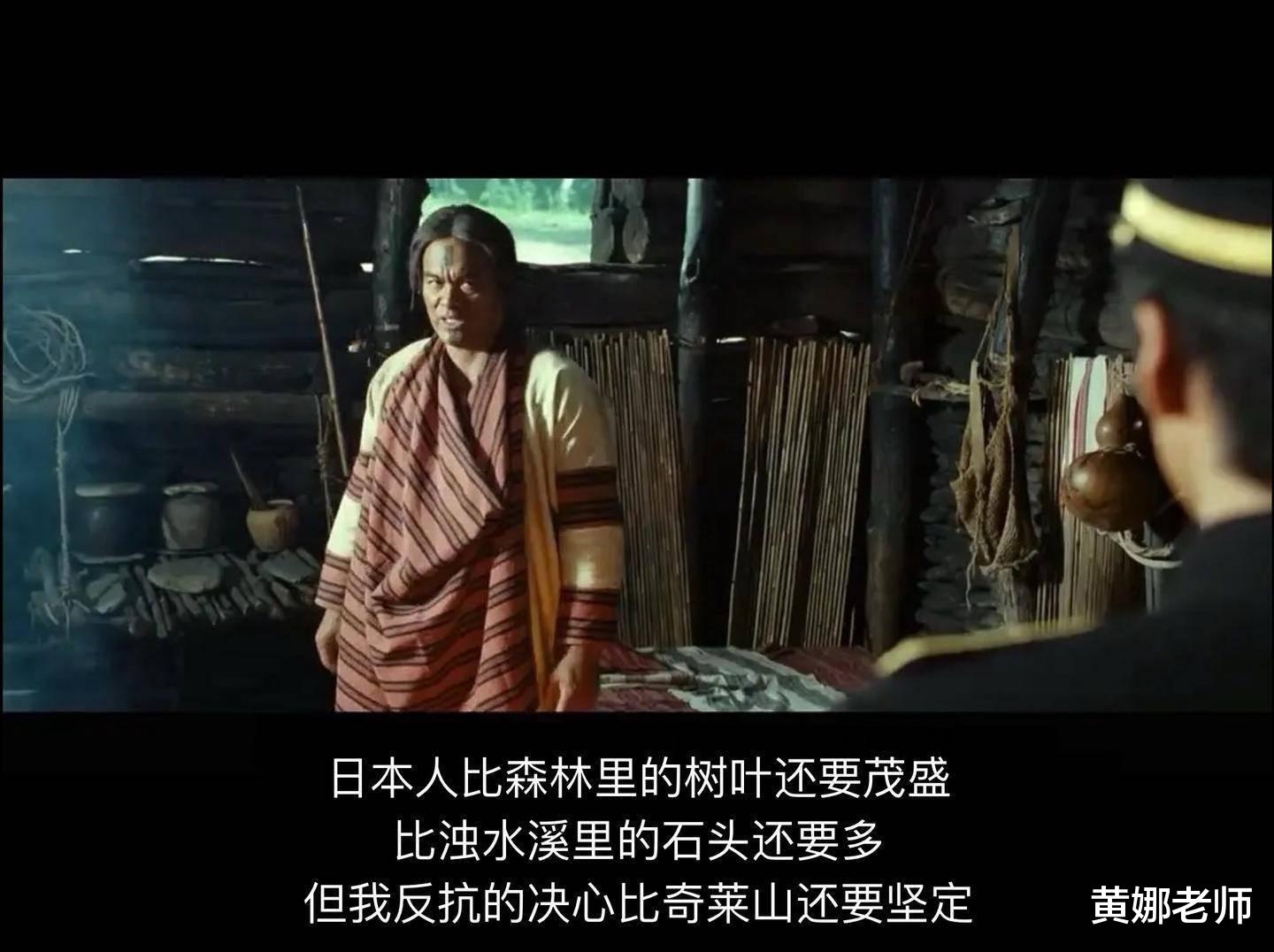

比如,演绎高山族原住民抗日的台湾电影——《赛德克·巴莱》,背景是1930年的雾社事件(今属南投县仁爰乡)。

日本当局曾调集了数千军警镇压,动用飞机、大炮和糜烂性毒气弹进行疯狂围攻,高山族起义军退入山林,又坚持抵抗了整整36天。

类似雾社事件这种台湾少数民族的抵抗斗争,还有很多很多...

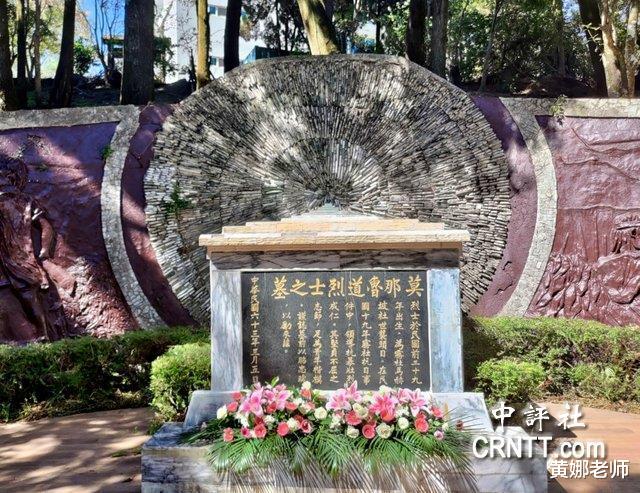

1930年雾社事件的抗日英雄,莫那·鲁道在被包围之际饮弹自尽,他的遗骸被日军运至台北帝国大学做成了标本。

直到1973年,莫那·鲁道的遗骨才得以安葬于雾社事件纪念公园,园内立有1970年代,国民党当局竖起的“抗日英雄”纪念碑及英烈牌坊。

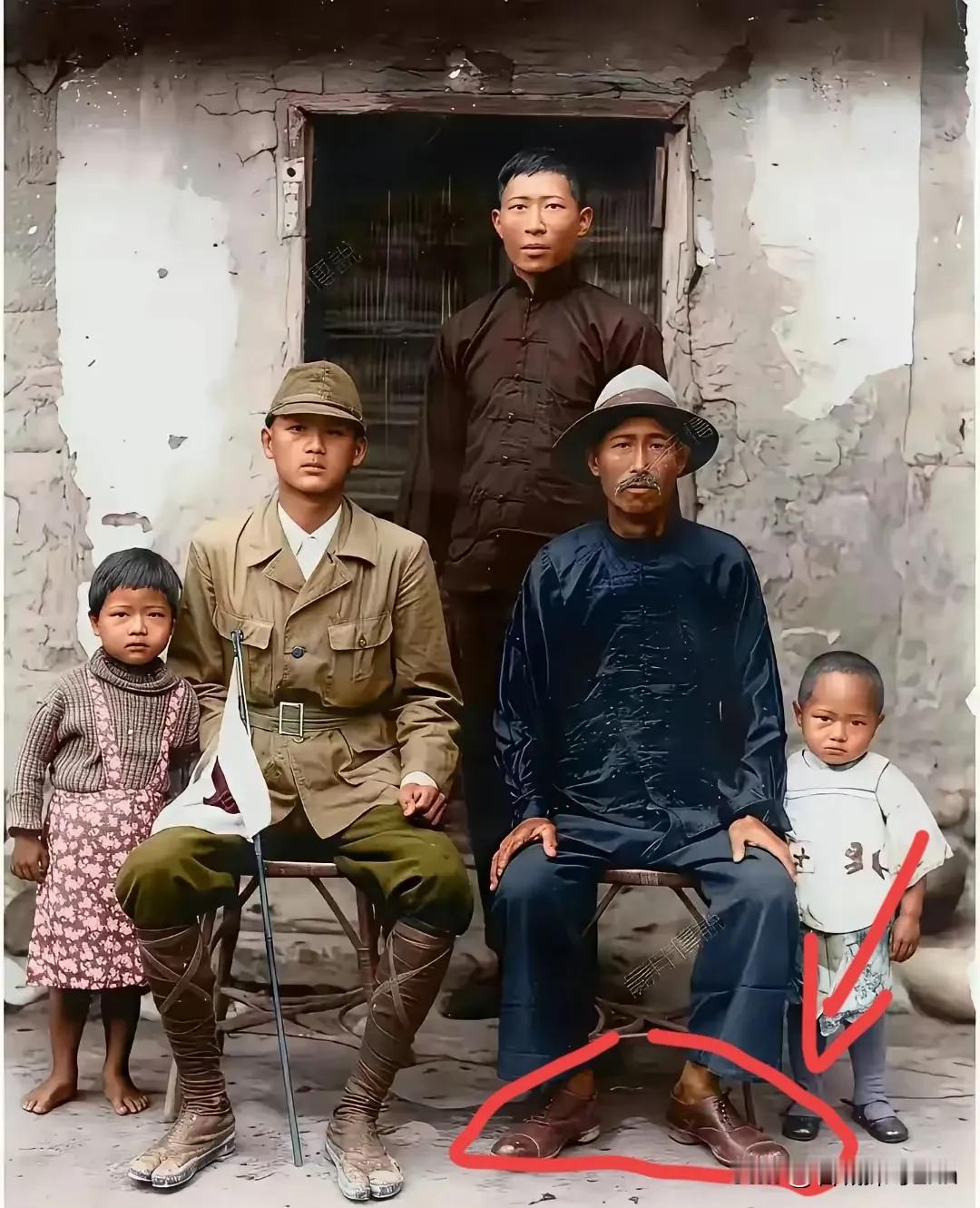

(最右边的姑娘是莫那·鲁道之女)

然而,《赛德克·巴莱》这部电影,在当下的台湾省内,却成了一个禁片。

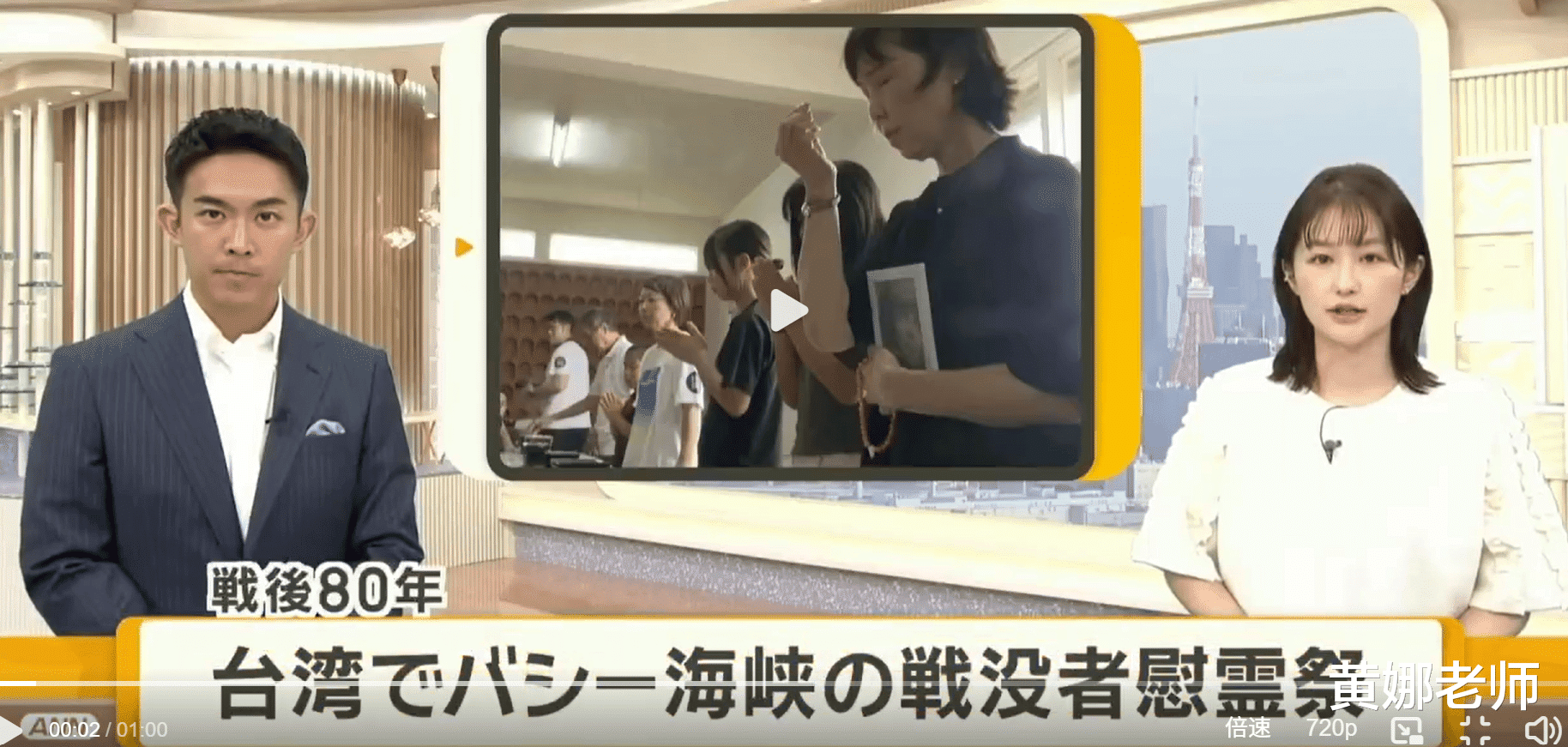

甚至,在当年反抗割台最激烈的屏东县,自2015年起,每逢8月还会举办专门一个所谓的“二战巴士海峡阵亡日军慰灵祭”。

特别是今年,还有台湾日本关系协会长苏嘉全和屏东县政府秘书长杨庆哲专门到场参与并发表讲话。时任日本厚生劳动大臣福冈资麿也被请去现场发言。

你再看,台湾省高雄市的凤山红毛港保安堂里面,居然供奉着一个叫做高田又南的日本海军。

外围还树立着一个安倍晋三铜像。

铜像尺寸为安倍等身大小,底部刻有一行文字——“台湾永远的朋友”。

以至于这些年来,很多人都不禁感叹,台湾现在为何那么媚日,难道是因为有血性反抗的人,基本都被杀光了?

不仅解放战争没打完,抗日战争似乎也没打完!

就看“乙未战争”这段历史事件,在如今的台湾,已经被别有用心的群体在刻意淡化抹去,甚至成了一个禁忌话题。

或许,很多人都不了解——

130年前,在这场注定失败的战斗中,台湾各族各地民团义军杀伤的日军远多于甲午战争中的清朝正规军队。

决心战斗之际,他们想必心里都很清楚,在外援几乎断绝,敌我悬殊的情形下,台湾最终是保不住的。他们要做的,就是要用生命和鲜血,把中国人的抗争精神与中华民族的气节写进历史....

原创文章,未经授权,拒绝一切形式转载和改编!