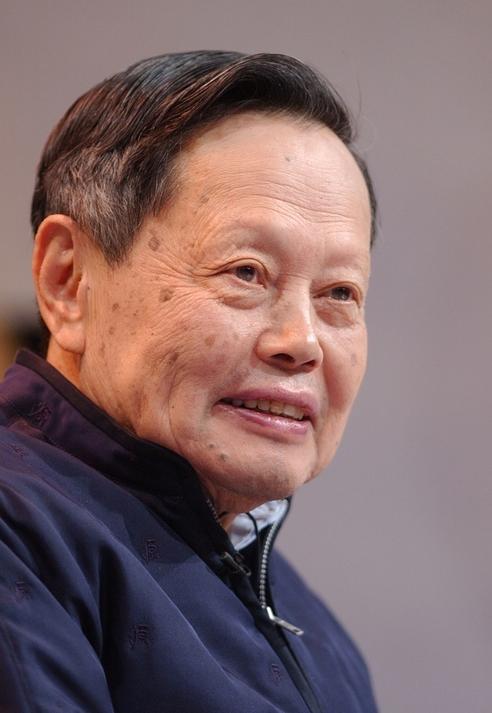

2025年10月18日,又一颗“新中国科学巨星”陨落,103岁生日刚好过去半个月,杨振宁的生命走到了尽头,他的离开毫无疑问是巨大的损失。

过去20年里,他与翁帆的婚姻是“最大看点”,很多人甚至忽略了他在美期间,为祖国提供的支持,也忽视了他归国后的种种贡献。

与他有着相似经历的钱学森,从未掉入风波或争议中,同样是“科学巨星”,两人的差距究竟体现在哪儿?

相似经历

从成长经历和学习经历来看,钱学森和杨振宁有着太多相似之处,但也略有不同。

钱学森本是上海人,本家出了太多政治家和学者,父亲在教育部任职,重视对他的教育。

年幼时期的他,展现出过人的天资和悟性,3岁就开始阅读古文,懂得很多文学知识。

由于父亲调到北京工作,他也跟着去了北京,上小学的时候,就开始研究“空气动力学”。

在他刚能记事的年纪,父亲就着重强调,未来要做一个对社会有贡献的人,他牢牢记着。

上学时期,听说某个地方有爱国演讲,主讲人是邓颖超,他急匆匆赶过去,听得非常认真。

可以说在北京上学的时候,他对“爱国”二字有了全新的理解,这对他未来的生活,产生了很大的影响,甚至连他的人生轨迹,都是因此而改变。

杨振宁与钱学森相似的地方在于,他也不是北京人,而是出生于安徽,他的父亲不是当时的领导,而是数学博士,都说“龙生龙”,数学博士的儿子,自然对数学感兴趣。

据说他也是个“三岁识千字”的神童,钱学森阅读古诗文的时候,他跟着父亲了解数学理论,最早在厦大学习,因父亲转到清华教书,他也跟着来了北京,在北京开始新生活。

杨振宁的学习经历与钱学森有所区别的地方在于,钱学森从小接受的是“根正苗红”的教育,他则是在一所沿袭英式教育的学校读书,所受的教育自然不一样。

直到1937年,他回到了老家合肥,重新接受“中式教育”,因时局动荡,他和钱学森的求学经历都很坎坷,两人先后更换了多所学校,不变的是对科学和知识的狂热期待。

为国效力

当杨振宁因年纪小、个头小,在崇德中学受歧视的时候,钱学森已经是麻省理工的学子了。

他在美国的日子也不好过,经常受白人歧视,时不时就要重新做心理建设,压下负面情绪。

在美国求学时,对他影响最大的就是恩师冯·卡门,一名优秀、博学的美国航天科学家。

他跟着冯·卡门学习,也与之携手并进,事业取得了一次又一次突破,学位越来越高。

结束了求学经历后,他留在美国工作,可以说“为美国效力”,这并非他的本意,只是他在美国生活,他的所有研究成果,都逃不出美国的手掌心,他对此无可奈何。

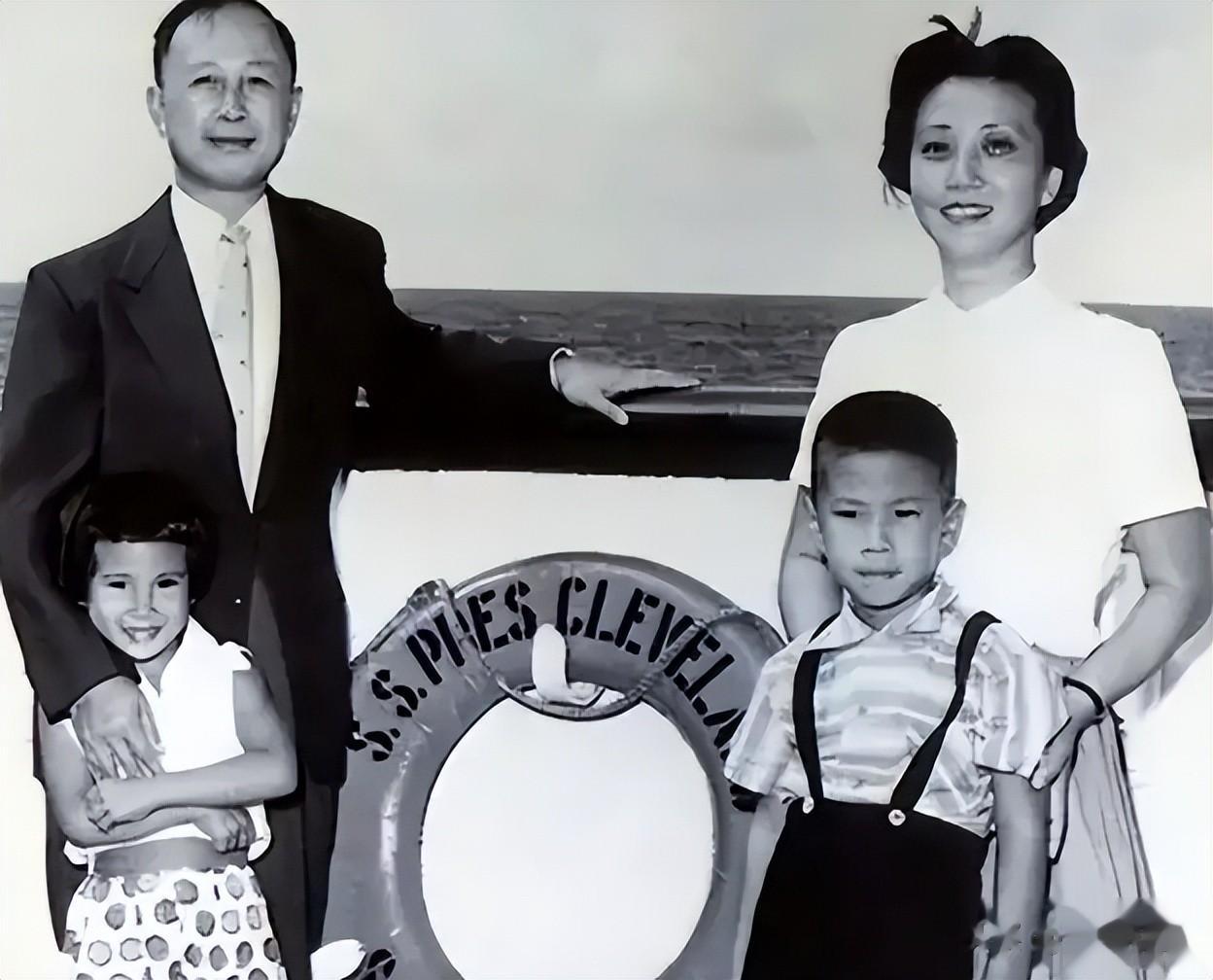

为了回到祖国,他费了九牛二虎之力,被美国人监视、软禁,为了求救信能顺利传出去,他让妻子用左手写信,直到新中国领导看到这封信,才出面将他从美国手中营救出来。

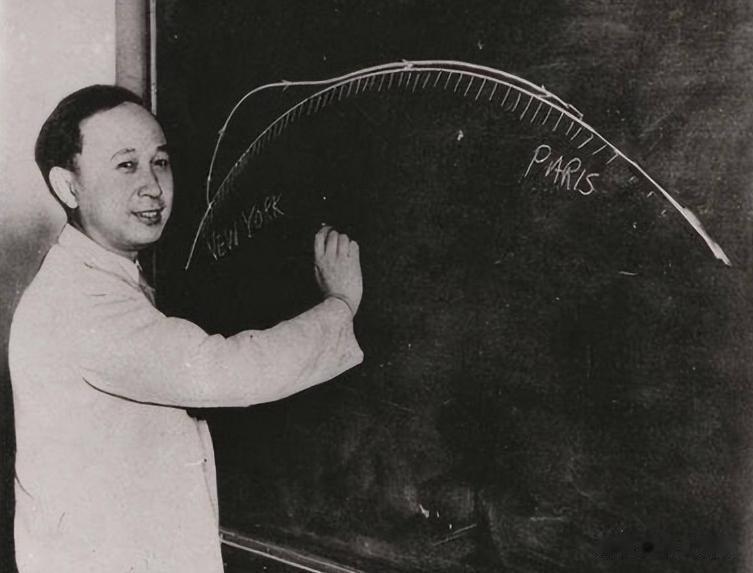

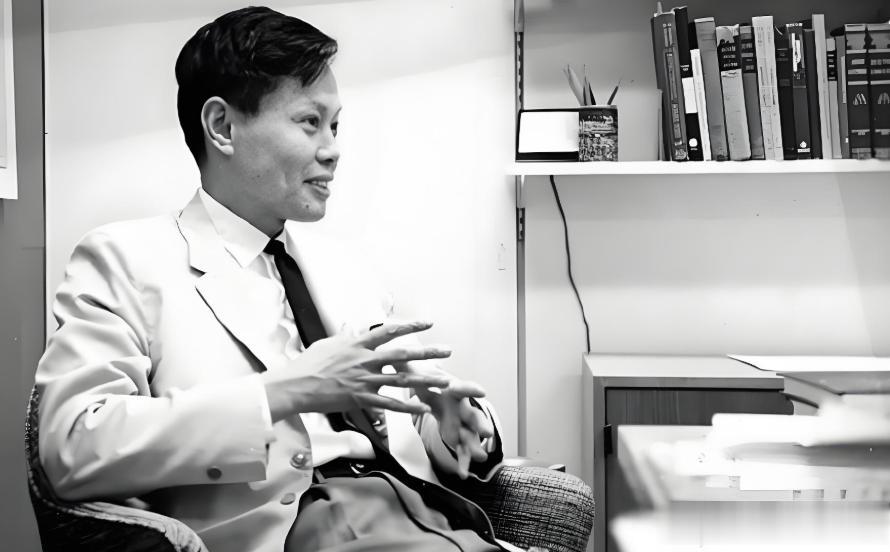

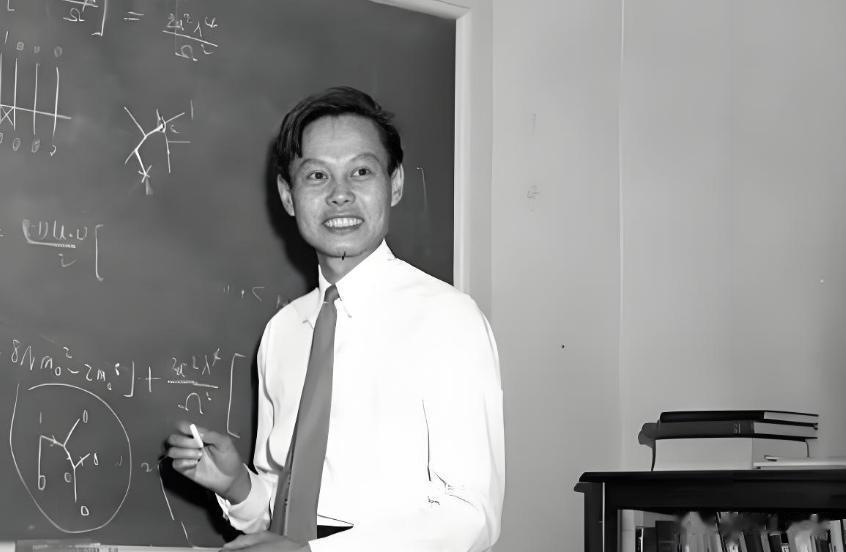

反观杨振宁,他在美国留学的经历,可比钱学森“舒服”多了,他就读于芝加哥大学,与意大利物理学家费米做同事,两人经常一起做实验。

美国也会摘取他的实验成果,但是给他的待遇也不错,尤其是他拿了诺贝尔奖,加入美国籍以后,在美地位大幅提升,但父亲对他“弃国选美”耿耿于怀。

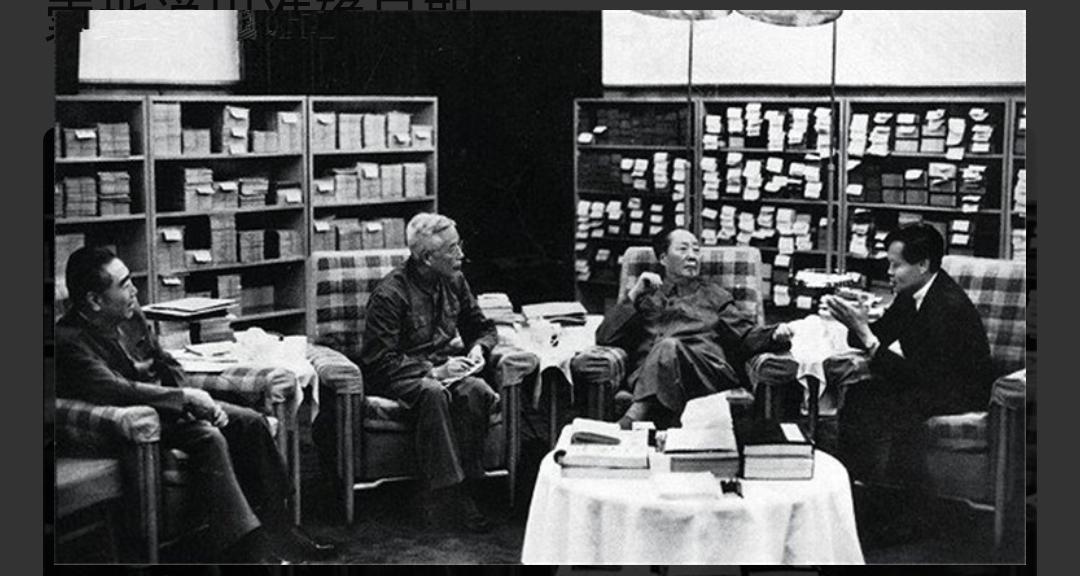

加入美国籍的他,从来没有忘记自己是中国人,不仅向中国传输人才,暗地里提供资金帮助,甚至极力促进中美文化交流,因此获得新中国领导人盛赞。

他深知在美国高等学府,能够学到太多知识,一直在鼓励、帮助中国学生赴美留学,并为中国学生提供经济支持,所有的资金都是从美国与中国香港招募来的。

不同选择

1955年,历尽千辛万苦回到祖国的钱学森,全身心投入国防建设,他将自己在美国学到的东西,获得的研究成果,用于祖国的国防建设,数十年如一日地认真工作。

正是有了他的鼎力相助,新中国才有发射火箭、洲际导弹,以及制造核潜艇的机会,他的贡献珍贵,爱国之心更加珍贵,即便被美国折磨到“失语”,仍旧坚持回到祖国。

都说“梅花香自苦寒来”,他的经历痛苦但励志,他在绝境中绽放成一朵鲜艳的“爱国之花”。

建设国防那些年里,他将自己的所得,全都捐献出去做好事,姓“钱”的活成了“不爱钱的”。

正因如此,世人谈到他的经历和贡献时,总是带着深厚的崇敬之情,他也是爱国的代表人物。

仅仅看结果的话,杨振宁与钱学森的“落脚点”一样,两人最后都回到了祖国,只是时间、经过和结果都截然不同。

他回国的时候,新中国早已过了最艰难的时期,正在蓬勃发展中,所以他受邀归国,被视为“锦上添花”。

钱学森是在最艰难的时期回国做贡献,与新中国一同“逆袭”,所以总传出他成就大于杨振宁的说法。

再加上钱学森的婚姻生活足够“平静”,他与原配夫人蒋英,恩爱了整整65年,真正做到了身处险境仍不离不弃,在祖国相守到老、寿终正寝。

反倒是杨振宁,就因为迎娶了比自己儿女还小的翁帆为妻,受到了太多争议,原本光辉的科学家形象也大打折扣,直到翁帆照顾他到离世,两人的感情才被“正名”。

事实上,两人在科学方面的成就,以及对国家的贡献,是不可以“量化”的,两人都在用自己的方式,为祖国的建设添砖加瓦。

只不过相较于杨振宁而言,钱学森的经历曲折得多,他的付出也好,牺牲也罢,都为他的形象,增添了深厚的英雄主义!

参考资料:

中国新闻周刊:《杨振宁逝世,一个正常的天才走了》

央视新闻:《五年归国路、十年两弹成 他在世界航天史上挺起不屈的“中国脊梁”》