文|老达子

本文共2823字,阅读时长大约6分钟

前言在中国老百姓的字典里,“扁鹊”俩字早就不是个普通的名字了,而是手到病除的同义词,是能跟阎王爷抢人的活神仙。

老辈人讲他的典故的时候,总说他“望诊蔡桓公”,一眼就能看穿病在腠理。民间贴年画时,经常把他跟华佗、孙思邈排在一块儿,是医祖级的存在。

可谁能想到,当埋在地下两千年的扁鹊医书真的挖出来时,他反而从中学历史教材里消失了?这就是是为什么呢?今天老达子就来跟大家展开聊聊~

从《史记》里走出来的医祖如果你上过初中的历史课,那你对扁鹊的印象大概来自两个片段:一个是《史记》里扁鹊见齐桓公的典故,另一个是望闻问切四诊法的发明者。这些认知像钉子一样钉在我们的记忆里,因为它们来自正史,来自司马迁的笔。

《史记·扁鹊仓公列传》是扁鹊最早的官方传记。司马迁写得很详细:

扁鹊者,勃海郡郑人也,姓秦氏,名越人。少时为人舍长(旅馆管理员),扁鹊独奇之,常谨遇之。长桑君亦知扁鹊非常人也,出入十余年,乃呼扁鹊私坐,间与语曰:‘我有禁方,年老,欲传与公,公毋泄。’扁鹊曰:‘敬诺。’乃出。其怀中药予扁鹊:‘饮是以上池之水,三十日当知物矣。’乃悉取其禁方书尽与扁鹊。忽然不见,殆非人也。扁鹊以其言饮药三十日,视见垣一方人(能看见墙另一边的人)。以此视病,尽见五藏症结,特以诊脉为名耳。

这段充满传奇色彩的记载,给扁鹊套上了神异的光环:因为服了长桑君的药,他能透视人体五脏,所以望诊成了他的绝活。接下来的故事更精彩:

有个寓言故事是说他过虢国时,救活了死去的虢太子(其实是尸厥,类似休克),被称为起死回生。

相传司马迁用随俗为变总结扁鹊的医术:在赵国治妇科病,在周国治五官科,在秦国治儿科,活脱脱一个全科医生。《史记》说他“至今天下言脉者,由扁鹊也”,意思就是说:直到现在,天下谈论诊脉的人,都是从扁鹊开始的。

司马迁的笔,把扁鹊从医生变成了文化符号。战国末年的《韩非子·喻老》,把扁鹊见桓公写成了寓言,用来解释防微杜渐的道理。汉代的《淮南子·修务训》说扁鹊学医于长桑君,而天下尽知其巧。

到了明清,河北任丘、山东济南、河南南阳都建了扁鹊庙,每年农历四月二十八(传说中扁鹊的生日),百姓会抬着扁鹊的神像游行,祈求消灾去病。

在很长一段时间里,扁鹊=秦越人=中医鼻祖是铁板钉钉的历史常识。

可直到2013年,天回医简的出土,给这个常识砸了个窟窿。

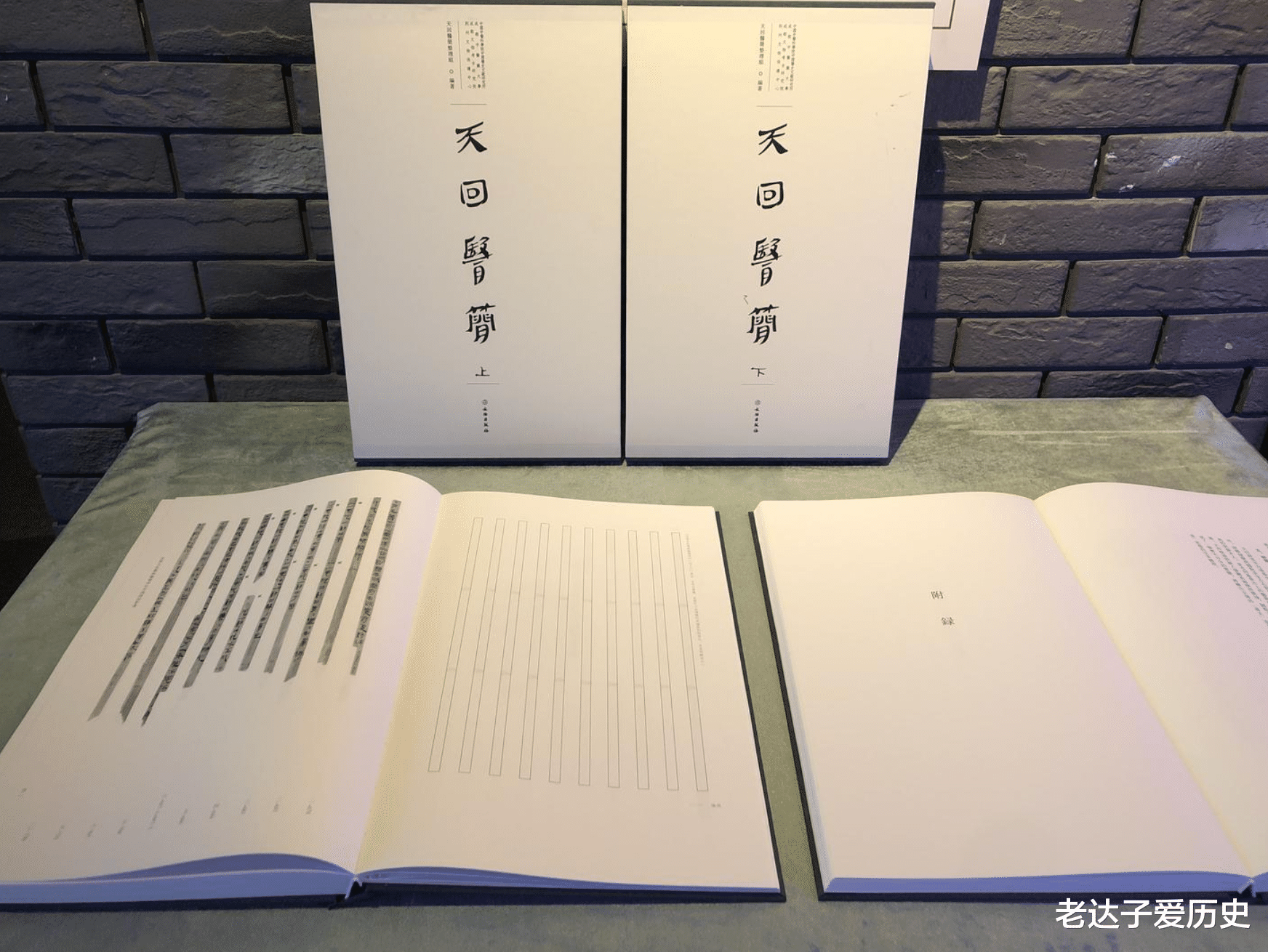

天回医简的反戈天回医简的整理工作持续了四年,直到2017年《文物》杂志发布正式报告,学界才发现:这些2000多年前的医书,和我们认知中的扁鹊医学,根本不是一回事。

首先出土医书都是楚地风格的,和齐人秦越人无关。

天回医简的内容,主要是脉诊、五色诊(观察面部颜色诊病)和方剂。其中最核心的《脉书》和《五色脉诊》,透露出强烈的楚地医家的特征。

《脉书》里说脉有五色,黄赤则热,青白则寒,黑则痛。这种脉象+面色结合的诊法,是战国晚期楚地医家的特色(楚地巫术盛行,重视望气);

更关键的是,碳14检测显示:天回医简的抄写时间是西汉早期(公元前180年-公元前150年),但内容形成于战国晚期(公元前300年左右),比《史记》成书(公元前91年)还早了200多年。

这意味着什么?如果扁鹊是齐人秦越人(生活在公元前407年-公元前310年),那么他的医术应该是齐地风格,但天回医简却是楚地风格,这两者实在相差太远。

所以在天回医简发现后,让扁鹊是否真有其人成了学界的热门议题。目前主要有两种针锋相对的观点:

观点一:扁鹊是战国至秦汉医家的集体笔名以李学勤(清华大学出土文献研究与保护中心主任)为代表的疑古派认为:

‘扁鹊’不是一个人的名字,而是战国至秦汉间医术高明的医家的统称,就像‘鲁班’不是指某个具体的木匠,而是所有优秀工匠的代称。《史记》里的‘秦越人’,是司马迁把多个医家的事迹‘附会’到一个人身上,目的是让历史更‘连贯’。

李学勤的依据,来自出土文献中的共名现象:比如《睡虎地秦简》里有田扁鹊(指擅长治农病的医家),《张家山汉简》里有里扁鹊(指乡村医家),所以扁鹊更像一个职业称号,而非姓名。

观点二:扁鹊确有其人,但医书是弟子整理的以马继兴(中国中医科学院研究员,《中国医学通史·古代卷》主编)为代表的信古派则坚持:

扁鹊是真实存在的历史人物,《史记》里的‘秦越人’就是他。天回医简不是扁鹊亲手写的,而是他的弟子或后学根据他的整理的,所以带有楚地风格——因为他的弟子可能来自楚国。

马继兴的证据,是《史记》里的随俗为变:“扁鹊过邯郸,闻贵妇人,即为带下医;过洛阳,闻周人爱老人,即为耳目痹医;来入咸阳,闻秦人爱小儿,即为小儿医”,他走遍了各国,弟子也来自各地,所以医书会有不同地域的风格。

这场争议至今没有定论,但有一点是肯定的:传统认知中的扁鹊,不是一个铁板钉钉的历史人物,而是历史记载+文化附会的混合体。

教材删除扁鹊2017年,人教版初中历史教材删除扁鹊的消息传出,网友的反应很激烈:“为什么要删?扁鹊是中医的符号啊!”但教材编写者的理由,其实很理性。

教育部《中小学历史课程标准(2011年版)》里,有一条核心原则:

坚持‘论从史出、史论结合’,对于史证不足、存在重大学术争议的人物或事件,暂不纳入教材。

而扁鹊的问题,正好撞在了这条底线上:

没有直接文物证据证明秦越人的存在(所有关于扁鹊的记载,都是二手文献,没有出土的扁鹊墓扁鹊印);学术争议太大(集体笔名还是真实人物,没有共识)。

对比一下黄帝的例子:黄帝也没有直接文物证据,但他是华夏人文初祖的文化符号,有仰韶文化、龙山文化等考古学文化支撑,所以教材保留了他。而扁鹊的文化符号意义,抵不过历史真实性的要求,教材要教的是历史,不是传说。

2017年,人教版历史教材主编朱汉国在《历史教学》杂志上,回应了删除扁鹊的争议:

我们删除扁鹊,不是否定他的文化价值,而是想让孩子明白:历史不是固定不变的,而是随着新证据的出现不断修正的。今天我们以为‘正确’的历史,明天可能因为一件出土文物被推翻——这才是历史最有趣的地方。

朱汉国举了个例子:“比如以前我们以为‘司母戊鼎’是商王为祭祀母亲‘戊’而铸的,但2011年考古发现,‘司’其实是‘后’(王后),所以改名叫‘后母戊鼎’,历史就是这样‘变’的”。

换句话说,教材删除扁鹊,不是否定扁鹊,而是用扁鹊的消失教孩子历史的思维:学会质疑,学会看证据,学会接受历史是动态的。

历史教育的深层意义聊到这儿,其实扁鹊被移出教材的争议,早已经超越了神医是不是人的问题,它本质上是一场关于历史教育到底要教什么的思考。

我们不妨先回到一个最朴素的问题:“历史课是用来记故事的吗?”显然不是。就像我们学扁鹊,不是为了记住他是神医还是学派,而是要学会:“当传说和证据冲突时,该怎么选?当大家都这么说和史料这么写矛盾时,该信谁?”

这才是历史教育最核心的深层意义,它不是给你一个标准答案,而是教你一套寻找答案的方法。

1.帮你打破思维惯性咱们从小就听扁鹊能隔墙看内脏,几乎没人怀疑,因为大家都这么说书里这么写。可当马王堆帛书、张家山汉简挖出来,证据摆到眼前:这些医书是不同年代写的,不可能是一个人写的,你就不得不承认:原来想当然的神医,其实是集体的智慧。

历史教育的第一个任务,就是帮你打破思维惯性:当你听到某个人开创了某门学问,会先问有没有史料证明他一个人完成的?;当你看到某段历史很传奇,会先想是不是文学夸张的结果?

就像学扁鹊,不是让你记住他是学派,而是让你学会:不迷信权威的说法,不盲从约定俗成的认知,只信能砸实的证据。

2.看懂“人”在历史里的位置之前我们说扁鹊是学派,很多人觉得没意思,神化的神医多有魅力啊,一群普通医家有什么好讲的?可恰恰是这群普通人,才藏着历史最真实的温度。

你有想过吗?战国末年的某个深夜,一个郎中在油灯下写医书,他可能刚给隔壁村的孕妇治好了产后病,想把药方记下来传给徒弟。

马王堆汉墓的墓主,可能是个信中医的贵族,他把扁鹊之术的帛书放进墓里,想带着这份治病的智慧到另一个世界。

这些普通人没有神的光环,但他们的每一笔、每一句话,都在给中医搭地基。所以,历史教育的第二个任务,就是让你看见历史里的人,他们不是神,不是圣人,是和你我一样会累、会试错、会传承的普通人。

老达子说当我们学会接受历史会变,学会用证据说话,学会区分文化记忆和历史真实时,我们才算真正读懂了历史~

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)

评论列表