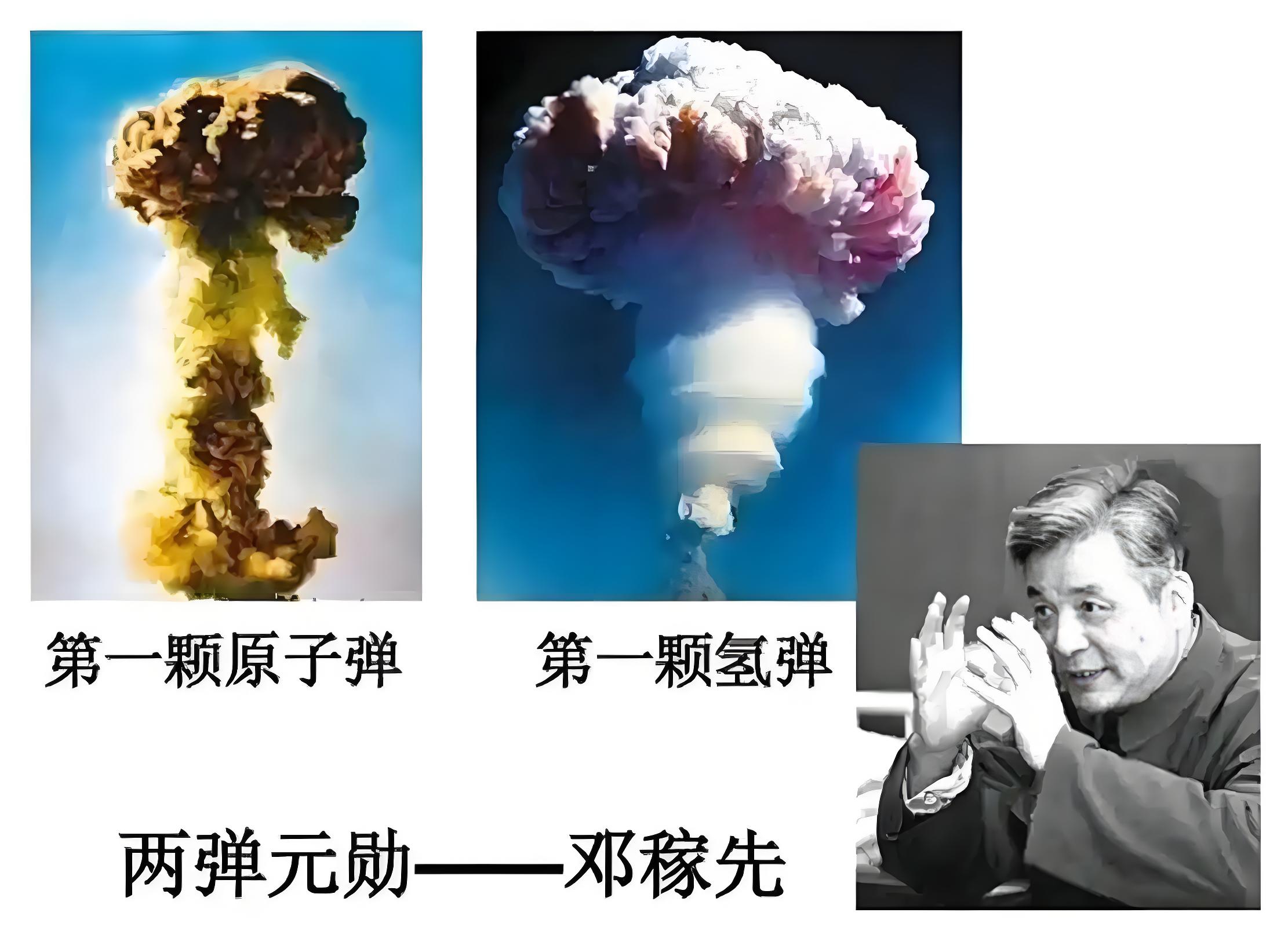

当1964年10月16日罗布泊的戈壁滩上,蘑菇云像擎天柱般刺破苍穹时,全中国都在欢呼“我们有原子弹了”,却没几个人知道,是谁在荒漠里熬白了头发、算秃了算盘,把一生都赌给了这场“沉默的战役”。今天,咱们就扒一扒这位“两弹一星”元勋——邓稼先的故事,从他出国求学的初心,到隐姓埋名的坚守,再到生命最后一刻的牵挂,每一个细节都藏着中国人最硬的骨气,最暖的深情。

一、24岁负笈留洋:“学成本领,我必回国”

一、24岁负笈留洋:“学成本领,我必回国”邓稼先,1924年出生在安徽怀宁的书香世家,父亲是清华教授,家里藏着满屋子的书,但他最爱翻的,却是《天工开物》里那些讲“造物”的篇章——或许从那时起,“用科学做事”的种子就埋进了他心里。1948年,24岁的邓稼先登上了开往美国的轮船。

那时候的中国,满目疮痍,连一台像样的收音机都造不出来;而美国普渡大学的物理系,却有着世界顶尖的实验室、最权威的教授,还有能让普通人眼红的生活待遇。但邓稼先心里跟明镜似的:“我来美国,不是为了穿皮鞋、住洋房,而是要把原子核的本事学到手——祖国等着这门学问救急呢!”

他在普渡的日子,简直是“拼命三郎”的标配。每天早上6点起床,啃着面包就往实验室跑,晚上11点才回宿舍,桌上的草稿纸堆得比枕头还高。就凭着这股劲儿,他不仅门门功课全A,还创下了一个纪录——仅用22个月就修完了博士阶段的所有课程,1950年8月,26岁的他拿着题为《氘核的光致蜕变》的论文通过答辩,成了普渡最年轻的博士,被大家戏称为“娃娃博士”。

拿到博士学位的那天,系主任找他谈话,递上一份厚厚的聘书:“邓稼先,留在美国吧,年薪5万美元,实验室随便用,还能帮你申请绿卡。”5万美元在当时是什么概念?够买好几套房子,够让全家过上锦衣玉食的日子。但是,邓稼先当场就摇了头:“谢谢您的好意,但我出国前就跟家里、跟老师承诺过——学成一定回来。现在,我该兑现承诺了。”

所以,就在拿到博士学位的第9天,1950年8月29日,他拖着一个更旧的帆布包,登上了回国的轮船。站在甲板上,看着美国的海岸线越来越远,他心里没有一丝不舍,满脑子都是“祖国现在怎么样了?我能为她做些什么?”1950年10月,轮船缓缓驶入天津港,26岁的邓稼先一脚踏上祖国的土地,深吸了一口带着尘土味的空气,笑着说:“我回来了,带着一脑袋原子核的知识,全给祖国!”——我敢肯定,那一刻,他的眼里闪着光,那是属于赤子的、最亮的光。

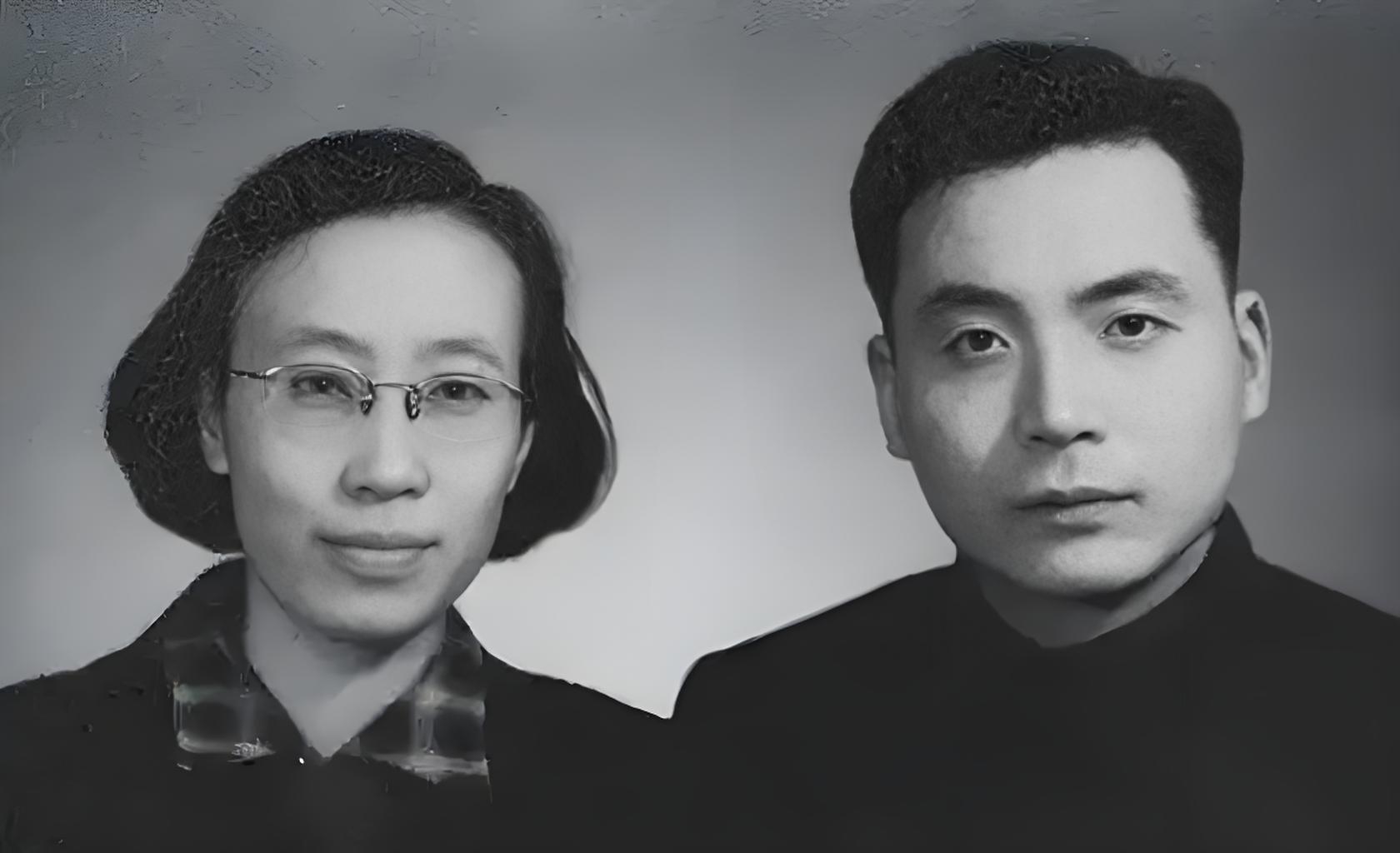

二、29岁牵手一生:“我爱你,但更爱我的祖国”学成归国的邓稼先,很快就投入到了新中国的科研事业中——在中科院近代物理研究所,跟着钱三强、王淦昌这些前辈搞研究,日子过得充实又踏实。但生活里总要有温柔的底色,1953年,经人介绍,29岁的邓稼先认识了北京大学医学院的高材生许鹿希。

许鹿希是谁?她是著名学者许德珩的女儿,长得清秀,性格温柔,不仅医术好,还特别懂科研人的辛苦。第一次见面,邓稼先穿着中山装,说话有点腼腆,却一本正经地跟她说:“我搞的研究可能有点枯燥,以后说不定会很忙。”许鹿希笑着回:“没关系,我懂,搞科学的人,心里都有正事。”就这一句话,让邓稼先记了一辈子。

1953年的秋天,两人在亲友的祝福下结了婚。没有豪华的婚礼,没有贵重的彩礼,就一间小木屋,一张木床,两床被子,就算成了家。婚后的日子,简单却满是烟火气:邓稼先早上出门前,许鹿希会把热好的粥端上桌;晚上他加班到深夜,家里的灯总会为他亮着;他搞研究遇到瓶颈,对着草稿纸发愁,许鹿希就不说话,默默递上一杯热茶,陪着他坐一会儿。

不仅如此,他们的小家庭很快就迎来了两个“小天使”——1954年,长女邓志典出生,邓稼先抱着粉嘟嘟的女儿,笑得合不拢嘴,第一次当爸爸的他,连换尿布都笨手笨脚,却每天下班都要先抱一会儿女儿才肯吃饭;两年后,长子邓志平出生,家里更热闹了,邓稼先只要有空,就会抱抱两个孩子玩耍,教女儿认花草,给他们讲科学家的故事。

那时候的邓稼先,是同事眼里的“好大哥”,是孩子眼里的“好爸爸”,是许鹿希眼里的“好丈夫”。但谁也没想到,这样的温馨日子,只过了5年就被一通电话打断了。1958年8月的一个晚上,邓稼先下班回家,脸色比平时严肃得多,他坐在沙发上,沉默了好久,才拉着许鹿希的手,声音有点沙哑地说:“鹿希,有件事,我得跟你说。组织上给了我一个任务,很重要,也很秘密……从今天起,我可能要‘消失’一段时间,不能给家里写信,不能跟你联系,甚至……连我在哪儿、做什么,都不能告诉你。”

许鹿希愣住了,眼里的笑意慢慢淡了,她看着丈夫眼里的坚定,心里纵然有万般不舍,却还是点了点头:“我懂,你去吧,家里有我。”邓稼先紧紧抱住她,在她耳边说:“我的生命就献给未来的工作了,做好了这件事,我这一生就过得很有意义。苦了你,也苦了孩子,但……更重要的是,国家需要我。”——换句话说,他不是不爱这个家,而是把对家的爱,藏进了对祖国的忠诚里;他不是不想陪伴妻儿,而是知道,只有国家强了,他的小家才能真的安稳。

从那天起,邓志典和邓志平就成了“没爸爸的孩子”。女儿邓志典不到15岁,就按照政策去了内蒙古建设兵团当工人,一干就是4年,吃了不少苦。有人跟邓稼先提议:“你跟组织上说一声,把孩子调回来吧,你这么大的贡献,这点忙不算啥。”但邓稼先摇了摇头:“不行,大家都按政策来,我的孩子也不能搞特殊。”所以,邓志典成了研究所里最后一个回京的子弟——直到很多年后,她才知道,自己的爸爸,不是“不管她”,而是在为国家做一件“天大的事”。

三、34岁隐姓埋名:“戈壁滩上,我们用算盘造原子弹”

三、34岁隐姓埋名:“戈壁滩上,我们用算盘造原子弹”1958年8月,34岁的邓稼先离开了家,登上了开往西北的火车。没人知道他要去哪儿,包括他自己——直到火车停下,他才知道,自己的目的地是罗布泊边缘的一片戈壁滩,这里荒无人烟,风吹石头跑,连棵像样的树都没有,而他的新身份,是第二机械工业部第九研究院理论部主任,任务只有一个:搞出中国第一颗原子弹。

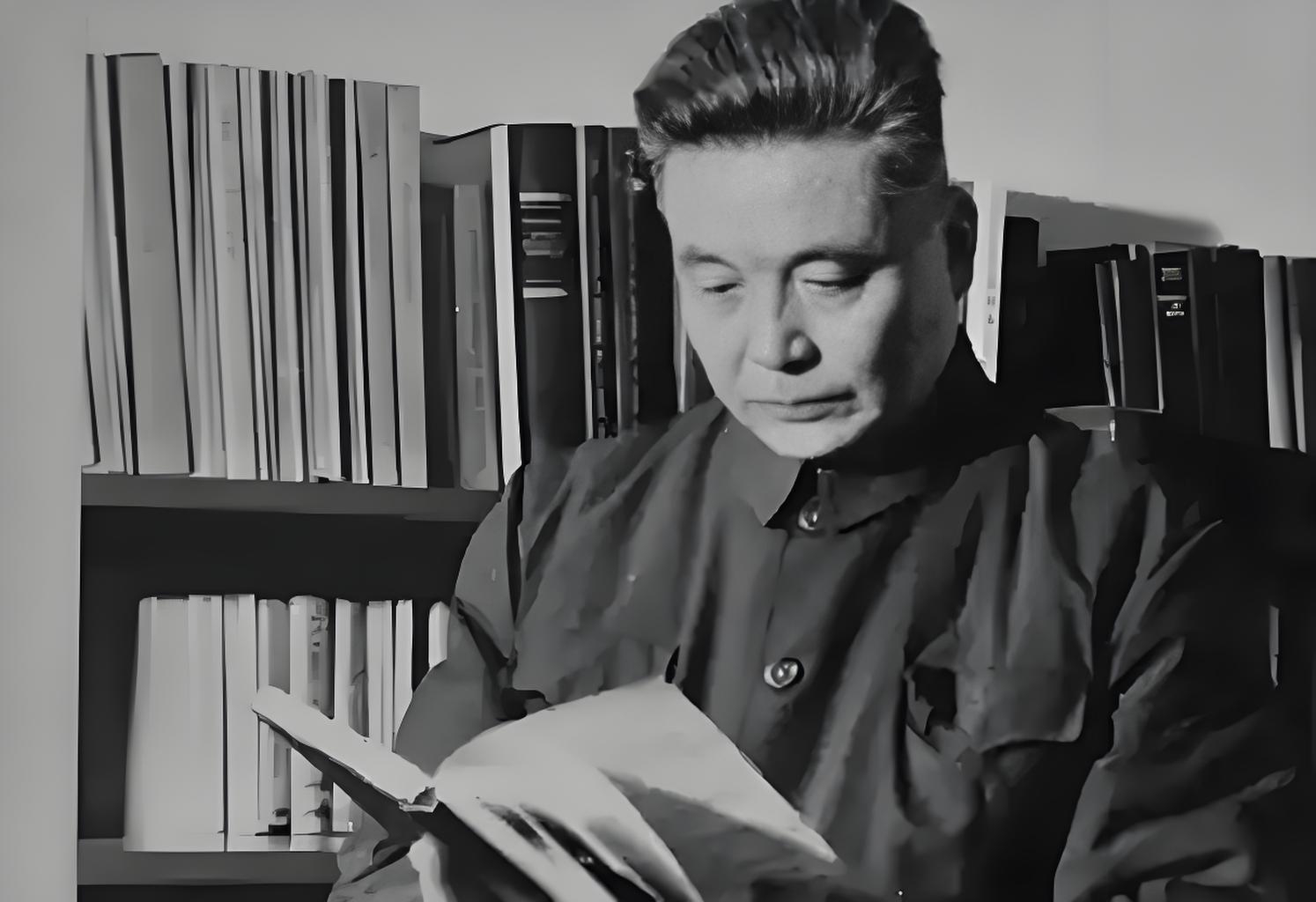

你能想象当时的条件有多苦吗?没有像样办公楼,大家就住土坯房,墙是用泥巴糊的,屋顶盖着瓦片,遇大风大雨天,屋里就漏得像“水帘洞”;没有先进的计算设备,别说计算机了,连台像样的计算器都没有,邓稼先就带着28位平均年龄只有23岁的年轻人,围着几十把算盘“噼啪”作响——算一个核心参数,一次就要一个多月,为了确保准确,他们得反复验证9次,这一算,就是一年多。

常常是天刚亮,土坯房里就坐满了人,算盘声、讨论声此起彼伏,连吃饭都要轮着来;到了晚上,煤油灯昏黄的光线下,大家还是埋头演算,邓稼先总说:“同志们,快一点,再快一点!别人说我们20年搞不出原子弹,我们偏要争口气!”有一次,为了赶一个数据,他们连续熬了三天三夜,有人累得趴在桌上睡着了,手里还攥着算盘珠,邓稼先看着大家熬红的眼睛,心里又疼又急,忍不住叹道:“唉,一个太阳不够用呀!”——这简直是用命在拼,用最原始的工具,挑战世界上最尖端的科学!

更难的是,1959年6月,苏联突然撤走了全部专家,还销毁了所有关于原子弹的资料,临走前还放狠话:“没有我们,中国20年也搞不出原子弹!”消息传来,整个研究所都沉默了——没有图纸,没有数据,连最基本的参考都没有,这活儿怎么干?就在大家灰心的时候,邓稼先拍着桌子站起来:“苏联人走了,我们自己干!他们能搞出来,我们中国人也能!”所以,他当场拍板,把原子弹工程的代号定为“五九六”——就是要记住1959年6月这个被“卡脖子”的日子,记住这份窝囊气!

不仅要干,而且要干得巧。邓稼先带领团队从最基础的中子物理开始钻研,把仅有的几本书翻得卷了边,把能找到的国外期刊上的零碎资料剪下来,一张一张拼起来分析。他说:“搞科学不能蛮干,要找对方向——就好比打仗,得先摸清敌人的弱点,再集中火力猛攻。”他们选定了三个主攻方向,分小组攻关,每天都在“算数据、找问题、改方案”的循环里打转,有一次,一个小组算出来的数据和另一个小组对不上,大家吵得面红耳赤,邓稼先就拿着算盘,陪着他们重新算,一遍不行就两遍,直到凌晨四点,才终于找到问题所在——原来是一个小数点错了。

1964年10月16日,这是中国核事业史上永远难忘的一天,也是40岁的邓稼先这辈子最紧张的一天。凌晨,他和团队成员坐着卡车,颠簸着来到爆炸试验场的观察哨——一个半地下的掩体里。距离爆炸还有10分钟,掩体里静得能听见每个人的心跳声;还有1分钟,大家都屏住了呼吸,盯着远处的靶心;“3、2、1,起爆!”随着指挥员的口令,一道刺眼的强光瞬间划破戈壁的寂静,紧接着,一声巨响震得地动山摇,巨大的蘑菇云像一朵黑色的花,缓缓升起,越升越高。

邓稼先看着那团蘑菇云,手控制不住地发抖,眼泪一下子就流了下来——他转身抱住身边的同事,声音哽咽:“成了,我们成了!”——我敢肯定,那一刻,所有的苦、所有的累、所有的委屈,都在这声欢呼里烟消云散了。而这一天,距离苏联撤走专家,才过了5年;距离他隐姓埋名,才过了6年。

但他没有停下脚步。1967年6月17日,43岁的邓稼先又带领团队,成功引爆了中国第一颗氢弹——从原子弹到氢弹,美国用了7年,苏联用了4年,而中国,只用了两年零八个月!这在世界核史上,简直是一个奇迹!可谁也不知道,这个奇迹的背后,是邓稼先和团队成员们无数个不眠之夜,是他们在戈壁滩上吃的风沙、受的冻、熬的苦。

1979年,一次核试验出了意外——空投的核弹没有爆炸,直接摔在了地上。55岁的邓稼先当时正在指挥中心,一听消息就急了:“不行,我得去现场!碎片里有核心数据,不能丢,也不能让别人碰到,有辐射!”身边的人拉住他:“邓主任,太危险了”他却一把甩开:“不行,这是我设计的方案,我最清楚情况,出了问题,我负责!”说完,他就穿上简单的防护服,亲自钻进了试验区。

戈壁滩上的风刮得脸生疼,他深一脚浅一脚地找了半天,终于在一片沙地里找到了核弹碎片。他蹲下来,小心翼翼地把碎片放进袋子里,全然忘了防护服根本挡不住高强度的核辐射。就是这一次,致命的辐射悄悄侵入了他的身体,为日后的重病埋下了隐患——但他当时根本顾不上这些,只想着“数据不能丢,试验不能白做”。

四、62岁生命尽头:“苦了你,别让祖国被落下”28年,整整28年。从34岁到62岁,邓稼先把人生最宝贵的年华,都藏在了戈壁滩的风沙里。1986年,当他终于“恢复身份”,回到北京时,许鹿希几乎认不出他了——曾经挺拔的腰杆弯了,满头黑发变成了白发,脸上布满了皱纹,连走路都需要人扶。而这时候,他的身体已经垮了。

1985年8月,61岁的邓稼先在一次体检中,被确诊为直肠癌晚期。这个消息像晴天霹雳,砸在了许鹿希和孩子们的心上。第一次手术时,医生打开他的腹腔,都忍不住心疼——癌细胞已经扩散了,全身多处器官都受到了损伤,这都是常年在核辐射环境下工作、加上过度劳累造成的。

手术后的日子,是邓稼先这辈子最“难熬”的时光——不是因为病痛,而是因为“时间不够了”。他先后经历了3次手术,每次手术后,伤口都疼得他直冒冷汗,全身大面积溶血性出血,连翻身都要靠许鹿希帮忙,但他只要稍微清醒一点,就会让家人把纸笔拿来。1986年3月,刚做完第二次手术的他,虚弱得连抬手的力气都没有,却用铅笔在便签纸上,一笔一划地给同事于敏写便条:“于敏同志,新一代核武器的发展要加快,我们不能落后……”

许鹿希看着他颤抖的手,哭着劝:“稼先,你歇会儿,别写了,身体要紧。”他却摇了摇头,喘着气说:“鹿希,我没时间了……国家的事,比我的命重要。”他这哪是在养病?分明是在跟死神赛跑,把自己最后一点力气,都榨出来留给祖国的核事业。

1986年4月,他强撑着病体,和于敏一起完成了《关于中国核武器发展的建议书》——这是他留给祖国核事业的最后一份“礼物”,里面详细规划了未来核武器发展的方向、重点和难点,字字句句都凝聚着他的心血。写完这份建议书的那天,他靠在床头,看着窗外的阳光,笑着对许鹿希说:“总算,又了了一件事。”

1986年7月17日,62岁的邓稼先在病房里,被授予“全国劳动模范”称号——这是“七五”计划期间,国家颁发的第一个全国劳模荣誉。当奖章挂在他胸前时,他虚弱地笑了,说:“这不是我一个人的荣誉,是所有搞核事业的同志们的。”

生命的最后几天,他已经说不出话了,只能靠眼神和微弱的动作表达心意。7月29日,他的呼吸越来越微弱,许鹿希紧紧握着他的手,趴在他耳边说:“稼先,我在,孩子们也在。”他缓缓睁开眼睛,看着许鹿希,眼里满是愧疚,用尽最后一丝力气,挤出四个字:“苦了你了。”

然后,他又看向身边的同事,嘴唇动了动——大家把耳朵凑过去,才听清他最后的嘱托:“不要让人家……把我们……落得太远……”

这句话,成了他62年人生里,最沉重、也最深情的牵挂。

1986年7月29日15时59分,邓稼先永远地离开了。他走的时候,脸上带着微笑——或许,他是想起了1964年罗布泊的蘑菇云,想起了年轻时回国的誓言,想起了自己这一辈子,没辜负祖国的信任,没辜负“中国人”这三个字。

结语:

结语:邓稼先的一生,说起来简单:24岁出国,26岁回国,29岁结婚,34岁隐姓埋名,62岁离开。但这背后,是28年的沉默坚守,是戈壁滩上的风沙雪雨,是对家人的无尽愧疚,是对祖国的赤胆忠心。

他没有留下惊天动地的豪言壮语,只留下了“假如生命终结后可以再生,那么我仍选择中国,选择核事业”的誓言;他没有给自己的家人留下多少财富,只留下了“不要搞特殊”的家训;他把自己的名字藏了28年,却让“中国有了核盾牌”这个消息,传遍了全世界。才有了我们“平视世界”的底气。

评论列表