2019年,46岁的张国平是山东一所中学的后勤管理员,平日负责校园食堂与宿舍的维修、搬运和采购。工作看似不重,却几乎离不开烟、酒和咸食。他常年在仓库和厨房之间穿梭,渴了就灌一瓶啤酒,饿了顺手抓一把花生米或腊肠当饭。为了省事,他喜欢把咸菜就馒头当早饭,午餐更偏爱红烧肉、酱牛肉这些重口味的菜。晚上下班后,他常与同事小聚,一坐就是两三个小时,几瓶啤酒下肚才算尽兴。作息也混乱,凌晨看球、熬夜打牌成了习惯。家人和同事都劝他注意饮食,好好休息,他总笑着摆手,不当回事。殊不知,他的身体在这日复一日中早已发生了变化。

3月12日,张国平正在食堂后厨搬运一箱酱油,昨晚喝了点酒睡得晚,脑子还有些发胀。他刚弯下腰,就听见耳朵里传来一阵轻微的嗡嗡声,像有只蚊子贴在鼓膜上乱飞。他甩了甩头,以为是仓库太闷,可那声音并没有消失,反而越来越清晰,从细微的嗡响变成了持续的“嗡——嗡——”震动,像有人拿着电钻在耳边打孔。他皱起眉,忍不住用手去掏了掏耳朵,却什么也没发现,结果那股嗡鸣反倒更响,甚至让他分不清别人说话的方向。张国平只觉得脑袋里像装了个蜂窝,整个人的平衡都被搅乱,脚步有些虚,他用力眨了几下眼,强撑着把箱子搬完。

耳鸣还没完全消退,张国平靠着桌边休息,胸口忽然一阵发紧,心脏像被绳子拽了一下,随即开始乱跳。那种跳动没有规律,快得像擂鼓,又忽然慢得像被掐断。他用手按着胸口,脸色渐渐发白,呼吸变得有些着急。每一下心跳都带着闷胀感,从胸骨一路震到喉咙,他张大嘴慢慢地喘气,额角的青筋一点点鼓起,额头渗出细汗,他勉强扶着桌子,可那种心慌像一只乱撞的鸟,怎么也安静不下来。他只能端起桌上的水,猛地灌进几口,才感觉那只鸟安静了一下。嘴里咕哝着“可能是累了”,便没有当回事。

午饭后,张国平又去厨房帮忙搬米袋。刚抬起第一袋,大脑突然像被什么重物敲了一下,眼前的光线瞬间倾斜。他本能地伸手去扶墙,却发现手指发麻,力气像被抽空,整个人不自觉的踉跄了一下。那股眩晕从后脑勺开始,一圈圈往外扩散,像水波拍打着意识的岸线。头皮发紧,太阳穴一跳一跳,仿佛有人在里头敲鼓。冷汗顺着脖子流下来,他咬紧牙关,不让自己倒下,可脑子越来越重,耳边的声音也变得遥远,连同事喊他名字都像从水底传来,他勉强挪了一步,脚却踩空,身体晃了几下。

下一秒,那股眩晕感忽然转变成疼痛。起初只是钝钝的胀痛,几乎在一瞬间,就像有人从脑后猛砸了一铁锤,疼得他浑身一震,双手下意识抓住脑袋。额头的血管一根根绷起,脖子发紧,呼吸变得粗重。疼痛顺着颅骨向下钻,直冲进眼眶,视线开始剧烈晃动,所有的光都像被拉成长长的白线。张国平咬着牙想稳住身体,可牙齿不由自主地打颤,喉咙里挤出一声低哼。他试着迈步去靠近桌子,却连脚下的地都分不清方向,头里的痛像一只野兽在撕扯,每跳一下太阳穴就鼓一鼓,几乎要把皮肤顶破。

张国平伸出手想去抓什么支撑,却只抓到一把空气。指尖发抖,汗水混着泪水从下巴滴落,整个人在摇晃中跪倒,米袋也被他带倒在地,发出一声沉闷的响动。工友们听到声响赶来时,只见他双眼半睁、嘴角微张,脸色灰白得吓人。有人慌乱地拍他脸、喊他名字,另一个人已经掏出手机拨打120。救护车的鸣笛声划破空气时,张国平的胸口还在微微起伏,却再也没有任何回应。

救护车到达后,医护人员迅速抬上担架。急救医生一边测量血压,一边将氧气面罩戴在张国平脸上。监护仪滴滴作响,屏幕上跳出一串红色数据——血压 198/122 mmHg(正常值:收缩压 <140 mmHg,舒张压 <90 mmHg),心率 116 次/分,呼吸 24 次/分,血氧饱和度仅有 91%(正常≥95%)。医生皱紧眉头:“急性高血压危象,伴有意识障碍,立即建立静脉通路!”

到达医院后,张国平被推进抢救室。护士立刻为他抽血检测。化验结果显示:血钠148 mmol/L(正常135–145),血钾3.3 mmol/L(正常3.5–5.5),提示体液有轻度紊乱;血糖9.8 mmol/L(正常3.9–6.1),显示身体处于应激状态。心电图示窦性心动过速,ST-T轻度改变,说明心脏因血压骤升处在强烈负荷下。医生记录:“诊断:急性高血压危象,需立即降压、补液、监护。”

不久,张国平的妻子匆匆赶到,脸色苍白,声音颤抖:“医生,他平时挺好的,就是爱喝点酒、吃点咸的,这怎么突然就这样了?医生放低声音:“他这种情况是血压突然飙升导致的。长期吃得太咸、喝酒、熬夜、情绪紧张,血管像水管一样长期承受高压,会逐渐变硬变脆。今天可能是在劳累、脱水或饮酒后,血压骤然上冲,脑和心脏都受到了冲击,所以晕倒。”

十几分钟后,张国平渐渐有了意识。他艰难地睁开眼,喉咙发紧:“我……怎么会这样?早上还好好的,怎么一眨眼就倒了?”医生俯下身,语气平稳而严肃:“你这是急性高血压危象。血压高到一定程度,就像管道被硬生生顶爆,血管承受不住。”

妻子红着眼追问:“那他会不会有事?”医生沉稳地说:“现在抢救及时,生命体征暂时稳定,但必须严格控制血压、戒酒、少盐,彻底调整生活方式,保持心情愉快。要记住——高血压不是一下子病倒,而是长年一点一点积累出来的。”妻子点着头,泪水落在病床边,声音低哑:“我明白了,他这几年,总是说自己能扛……这回,身体真的不让他再硬撑了。”

出院那天,医生再次叮嘱:“张国平,你的血压已经控制下来,但这只是开始。回家后要按时服用厄贝沙坦,它是一种阻断血管紧张素Ⅱ受体的药,可以让血管放松,减轻心脏负担。每天早上固定时间一片,不能漏、不能多。”张国平点着头,把药瓶小心放进外套口袋。

回家后,张国平做的第一件事,就是把家里的烟和酒全部扔进垃圾桶,就连饭桌上的酱油瓶、咸菜罐全部收起来。厨房里原本大勺舀盐的罐子换成了量勺,每次做饭严格控制在一克左右。他还买了个电子血压计,每天早晚各测一次,数值都记在小本上。晚上不再喝啤酒,而是泡一杯温水加片柠檬片,边看新闻边慢慢喝。妻子看着他从前油腻的碗筷变成一锅清蒸鲈鱼、一碗燕麦粥,不禁感叹:“这还是我认识的老张吗?”他笑着回道:“再不改,命可真要交代了。”

一个月后复查那天,医生翻着记录本,满意地点头:“最近血压都挺稳,平均 117/82 mmHg,很理想。”张国平擦了擦额头的汗,笑着说:“我现在每天早上五点半起,先在小区转两圈,不快走也不跑,回来做点伸展。早饭一碗燕麦、一只鸡蛋、一小把无盐花生。中午就蒸菜和米饭,晚上七点前吃完,连夜宵都戒了。”医生点头:“挺好,规律作息加上厄贝沙坦的作用,血压自然就稳了。”张国平又补了一句:“电视少看了,晚上十点准时睡觉,手机都放远。以前那点牌友约酒局,现在我都推掉。”

医生笑着拍了拍他的肩:“你这是拿命换来的觉悟,好好保持。”张国平憨笑着点头:“现在才明白,稳血压不靠药多,靠自己稳住日子。”就在生活慢慢变好时,意外却又再次发生了。

2020年7月19日,这天中午,张国平正在食堂后厨帮忙清点食材,天气闷热,额头上汗水直往下淌。他擦了擦脸,刚想歇口气,却突然感觉腰背那儿传来一阵钝钝的酸胀。起初只是轻微的紧绷感,他还以为是搬米时闪了腰,便直起身想活动一下,可那股胀痛非但没缓,反而像被什么硬物顶着,从腰窝深处一点点往上推。张国平皱着眉,右手按着腰,试着弯腰、伸展、转身,每一个动作都像有一根钝针在肉里搅。腰背的疼渐渐加深,连呼吸都开始发紧,他的脸色发白,汗水一滴一滴顺着下巴流。他用左右手撑着桌沿,喘得胸口一鼓一鼓,疼痛并没有像往常那样缓解,反倒一点点扩散。

张国平弯着腰,觉得腹部越来越胀,像有股气在里面憋着出不来。他试着站直,却立刻一阵眩晕,视线模糊成一团。他下意识想去扶操作台,却没抓稳,手掌一滑,整个人半跪在地。呼吸变得短促急促,他的脸涨得通红,嘴唇发紫,额头的青筋暴起。接着,他的腹部疼痛急剧增强,像有人从体内掐着筋脉往上扯,一股钻心的钝痛从腰一直攀到心口。他咬牙想挺过去,可眼前一阵发黑,耳边嗡嗡直响,手指僵硬得连撑地都无力。下一秒,他的身体失去支撑,整个人侧倒在地,嘴里发出一声低哼。旁边的厨师听到响声赶紧跑过来,只见他双眼紧闭、呼吸微弱、脸色灰白。有人急忙拍他脸,大喊:“老张!老张!”却毫无回应。另一人立刻掏出手机拨打120。

救护车抵达医院时,张国平已陷入浅昏迷。急诊医生立刻上前:“血压87/58 mmHg,心率118次/分,呼吸22次/分,血氧89%,尿量极少。”护士一边记录,一边打开静脉通道。抽血结果很快出来:血肌酐 618 μmol/L(正常59–104),血钾 6.1 mmol/L(正常3.5–5.5),尿素氮 29 mmol/L(正常2.9–8.2)。医生皱紧眉头:“急性肾功能衰竭,伴高钾危象,马上降钾、补液、准备透析。”抢救室里仪器的警报声此起彼伏,张国平的脸色苍白发灰,嘴唇干裂,呼吸间夹杂着浅浅的呻吟。

没多久,他的妻子赶到,手还抖着,声音几乎哭碎:“医生,他这几个月不是一直挺好吗?血压稳着呢!每天早上按时吃药,走路、测压、戒酒、少盐,全都照你们说的做啊!连咸菜都戒了!咋又进医院了?”

医生沉声安抚:“我们正在全力抢救,血钾太高,肾功能急剧下降,这种情况发展很快。”

妻子擦着泪,声音发颤:“他以前那样糟的日子都扛过来了,现在这么听话,这么自律,反而出事?他早上五点半起床走路,早饭燕麦鸡蛋,连那点小酒都不喝了!我天天看着他服药,一片都没漏啊!”

医生一时语塞,只能低声道:“是的,他的依从性确实很好,我们也在查具体原因。请您相信,我们不会放弃。”几个小时后,主治医生带着团队复盘所有检查结果。血压平稳、无药物过量、无感染迹象——一切都合理,却解释不了急性恶化的速度。护士轻声道:“他一直只服用厄贝沙坦,剂量标准,没有加药。”主治医生皱眉:“那就奇怪了……这不是药物性损伤,也没有中毒迹象。”他翻开过往记录,一页一页看着,仍无答案。

傍晚,张国平被转入重症监护室。主治医生找到妻子,尽量温和地解释:“目前他情况稳定,但肾脏排泄功能急剧下降,我们还没查到确切原因。”妻子愣在原地,声音发抖:“可他不是每天都照你们说的那样做吗?连喝水都按你们教的量,一天两千毫升,用小瓶子记着;盐秤着放,饭前测压、饭后散步、十点睡觉,他比我都认真!这是不是药吃太久了?是不是该早停?”医生摇头:“不是,厄贝沙坦是保护血管和肾脏的药,不是罪魁祸首。也许还有我们没看到的细节。”

夜深了,主治医生坐在办公室,反复对比所有数据。CT未见异常,心电图平稳,尿常规轻度蛋白升高,却找不到任何导致肾衰的诱因。他拿起记录本,喃喃道:“生活、饮食、用药……他做得比标准还标准,可为什么会恶化?”

这时门口传来脚步声,肾内科刘主任走了进来。刘主任六十出头,是医院肾内科的学科带头人,从医三十余年,以严谨细致、沉稳冷静著称。他几乎见过所有类型的急性肾衰病例,对各种疑难危重患者的救治经验极为丰富。年轻医生都称他“老刘”,但他查房时从不放过任何细节,连病人喝的水量、吃的盐分都会逐项追问。他擅长从生活习惯中找病因

刘主任翻阅完全部检查数据,又调出张国平近三个月的门诊记录,眉头越皱越深。他一页页查看血压曲线、血钾变化、用药记录,甚至连家属提供的饮食清单都仔细标注。他问主治医生:“有没有带来他平时用的药和血压记录本?”

主治医生递过来一本被汗渍打湿的小本,里面密密写满了数字。主任看着那些稳定的曲线,低声自语:“控制得很好,可问题偏偏出在这样的人身上。”

刘主任将张国平的妻子请到办公室,语气温和:“大姐,我需要再确认一些生活细节,不耽误您太久。”妻子眼眶通红,声音发颤:“主任,他这些月多听话啊,早晚测压、按时吃药、饭淡得跟白水一样。还天天走路,晚上十点准睡。您说,这样的人,咋就……”

刘主任听完点点头,示意她坐下:“我知道,他是个非常自律的病人。正因为这样,我想问得更仔细些。比如他最近有没有换新的保温杯?喝过别的茶水、汤水?有没有用别人推荐的营养品或偏方?”妻子怔了下,摇头:“他现在怕得很,连保健品都不敢碰。我看他也就喝白开水,顶多切片柠檬泡一泡。”

主任沉思片刻,又问:“有没有出现什么小毛病?比如口干、乏力、尿少、恶心这些?”妻子想了想,轻声道:“有两天说尿有点少,我让他多喝水,他还笑我‘小题大做’。”主任的眉心微微一动,笔尖顿了几下,却没有接话,只在病历上写下几行小字。

沉默片刻,他又问:“最近家里有没有做什么改变?比如厨房调味、饭菜、用的器具?”妻子一愣:“调料都换成低钠盐了啊,他特意让我买的,说医生说那样健康。”主任抬起头,目光一闪,却只是淡淡地“嗯”了一声,随即闭上笔记本。妻子察觉他的神情变化,急切地追问:“主任,是不是我们哪儿做错了?是不是药不能跟别的东西一起吃?”

刘主任没有做声,思考了几分种后才斟酌开口道:“张国平确实做得很认真,在确诊了高血压后,药按时吃,饮食清淡,作息规律,准时复查,每天都在监测血压的变化,也做到了戒烟酒,几乎是我们理想中的患者。但正因为一切都太标准,太完美,反而将那四个致命的细节掩盖了。那些看似无关的小习惯,长期叠加后,会在某个时刻撕开裂缝,让他的身体瞬间崩溃,从而引起急性肾衰竭....”

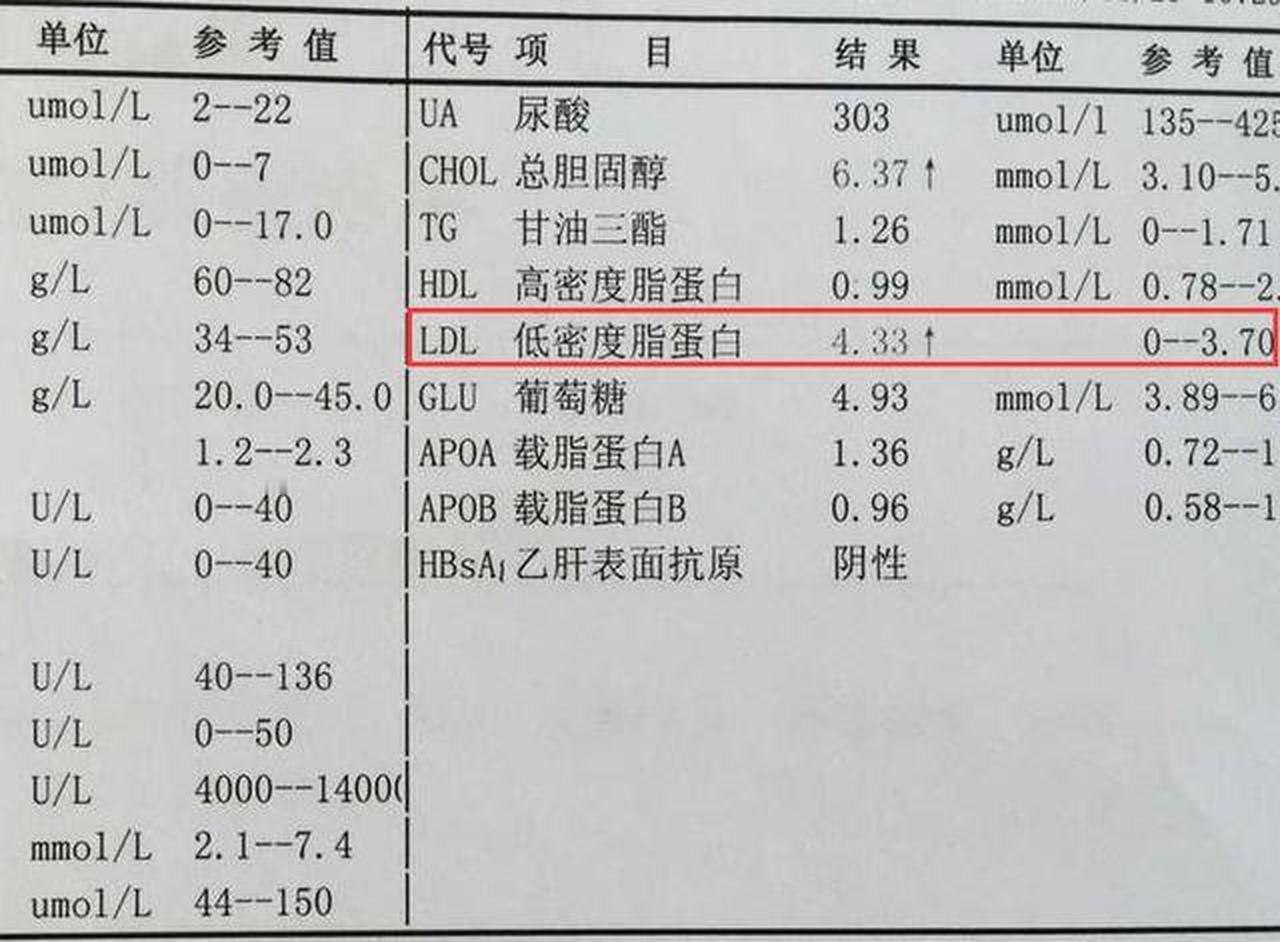

张国平忽视的第一个细节,是他改吃低钠盐,却没意识到低钠盐中含有较高比例的钾离子。厄贝沙坦属于血管紧张素受体阻滞剂,这类药物会减少体内钾的排出。如果再摄入含钾量高的低钠盐,就容易造成血钾逐渐升高。张国平严格戒咸,每餐都使用低钠盐烹调,甚至连煮面条也加一勺,以为比普通盐更健康。可随着时间推移,血钾悄然累积,心电出现轻度异常,他却毫无察觉。等到出现腰酸、乏力、尿少时,体内钾浓度已接近危险值。那些被他当作健康的细节,正是导致肾脏代谢失衡的关键。

第二个细节出现在他对少油饮食的执行上。为了进一步保护血管,他几乎完全戒掉植物油,长期摄入油脂不足,导致脂溶性维生素摄入严重下降,肾小管上皮细胞修复能力减弱。肾组织在长时间血压应激下需要营养支持,尤其是维生素E、A等抗氧化物质的参与。当这些物质持续缺乏时,肾脏微循环受损的修复速度变慢,蛋白滤过屏障容易受损,尿蛋白轻微升高却未被重视。张国平坚持清淡即健康的理念,却让身体丧失了最基本的修复防线。

第三个细节是他的运动习惯。张国平从不偷懒,每天早晨五点半就出门快走,风雨无阻。可他不知道,在清晨血压本就相对较高的情况下,空腹快走易使血压瞬间升高。对于长期服药控制的人而言,药效未完全起作用时剧烈运动,会让肾血流压力陡增。加之他常在锻炼后立刻喝大量水降温,使血容量短时间骤升,肾小球受到冲击。多年的勤奋让他忽略了身体承受的负担,他以为自己在锻炼健康,其实却在不断拉紧身体的极限。

第四个细节与他的职业有关。作为后勤管理员,他长期在厨房、仓库间来回,常搬重物。搬运过程中频繁憋气、用力,会让腹压升高,血压短时间内剧烈波动。对肾脏微血管而言,这种反复的压力变化就像一次次的冲击,让脆弱的滤过系统难以恢复。尤其在夏季,他大量出汗却少补钠,血容量下降后再突饮大量水,肾血流灌注反复变化。张国平一贯勤劳,从不喊累,却没意识到这样的日常劳动早已超出身体承受。

张国平的经历提醒人们,健康并非简单的照做,也不是遵医嘱后的机械重复。真正的养生,需要理解身体与药物、饮食、运动之间的动态平衡。他的每一步改变都出于认真——戒酒、控盐、坚持运动、按时吃药,几乎无可挑剔;可那些被忽视的小细节,却在无声中累积风险。医学并非绝对的线性逻辑,规律也需要根据身体反馈不断调整。误用低钠盐、盲目清淡、运动过度,这些看似正确的努力,其实隐藏着微小而致命的偏差。健康从不是一份执行清单,而是一种持续觉察。身体的平衡,不在极端的控制,而在懂得何时停下。

参考文献:

1.其其格,伍迪.别嘌醇缓释胶囊致慢性肾衰竭患者急性加重的药物超敏反应综合征1例分析[J/OL].中国药物警戒,1-4[2025-11-04].https://doi.org/10.19803/j.1672-8629.20250024.

2.田静.分析通过血液净化方法治疗ICU急性肾功能衰竭患者的临床效果[J].婚育与健康,2025,31(18):55-57.

3.董妮,汪玲果.急性肾衰竭的发现、评估和康复护理[J].医食参考,2025,(20):56-57.

(《纪实:山东46岁大哥吃厄贝沙坦降压,一年后肾衰住进ICU,原因让人惋惜》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事;原创文章,请勿转载抄袭)

评论列表