在科技产品日益融入日常生活的今天,智能手机已不仅是工具,更是我们身体与意识的延伸。然而,当这些高度精密的设备开始出现自主行为,甚至违背用户明确指令时,带来的不仅是困扰,更是一种深层次的不安。最近,围绕新一代旗舰手机出现的一系列异常现象,正引发着这样的思考。

异常行为背后的用户焦虑

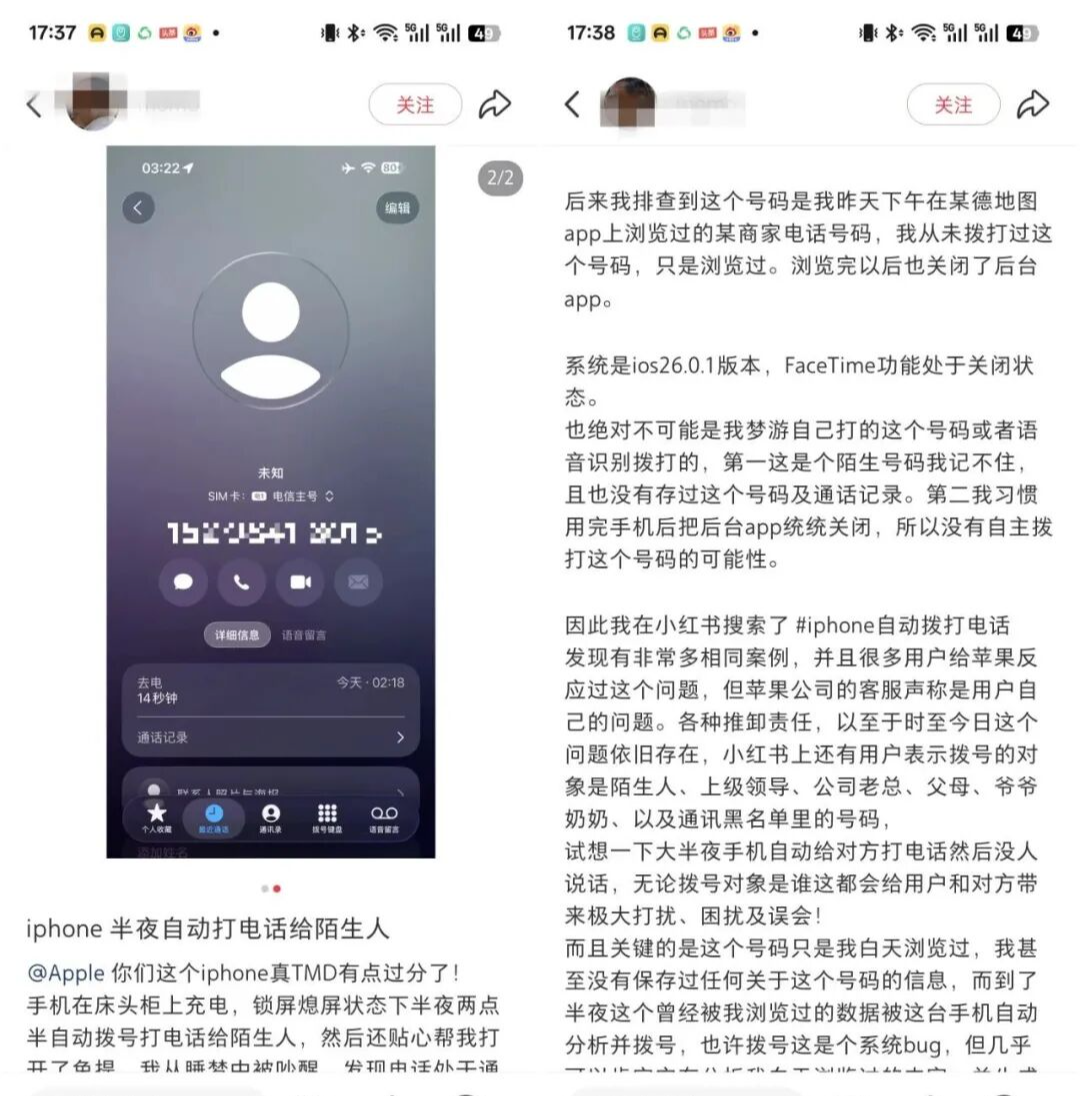

多位用户反映,其设备在深夜时段出现自动拨打电话的异常情况。这些通话发生的时间通常在人处于睡眠状态的凌晨时分,设备处于屏幕锁定、后台应用已清理的状态下。令人困惑的是,被拨打的号码来源各异:有些是通讯录中联系人,有些是通话记录中的号码,还有一些仅仅是用户曾经浏览过但从未主动联系的陌生号码。

一位用户详细描述了自己的经历:凌晨三点左右,他的手机在无人操作的情况下自动拨打了一个他仅在网上浏览过的商家号码,并且还自动开启了免提功能。值得注意的是,该用户确认自己已关闭了FaceTime功能,系统版本也是最新的官方发布。

类似的报告并非孤例。在各大科技论坛和社交平台上,越来越多的用户分享了相近的遭遇。这些案例中,设备型号虽有不同,但异常行为模式却惊人地一致——在用户无意识状态下,设备自主发起通讯行为。

厂商回应与可能的技术解释

针对这一现象,官方客服给出了初步解释:智能手机本身并不具备完全自动拨出电话的功能。这种看似“自动拨号”的情况,可能源自多种因素的交互作用。其中包括屏幕误触、用户不知情状态下设置的快捷指令、紧急呼叫功能的意外触发,或是其他预设自动化流程的执行。

从技术角度分析,现代智能手机集成了大量传感器和智能功能。例如,设备的接近传感器、运动协处理器和语音助手都可能在某些特定条件下被意外激活。再加上如今操作系统日益复杂,各种后台进程和智能学习功能之间的相互作用,可能导致难以预测的设备行为。

隐私与安全的深层考量

这一现象引发了一个更为根本的讨论:在人工智能与物联网时代,设备应该在多大程度上拥有“自主权”?当我们的手机、家居设备甚至汽车都配备了越来越多的智能功能,如何确保这些设备始终遵循用户的实际意图,而非基于算法自行决策?

有科技伦理专家指出,这类事件表面上看起来是技术故障,实则触及了数字时代人与设备关系中的信任基础。用户购买智能设备的前提是相信它会在自己控制下运行,一旦这种基本信任被动摇,将对整个智能设备生态系统产生深远影响。

用户应对与行业思考

面对这一情况,用户可采取一些临时措施,如检查并重新设置所有自动化功能、关闭非必要的语音触发命令,以及在睡前将设备设置为飞行模式。但从长远来看,这需要厂商在系统设计和测试阶段投入更多资源,确保智能功能的可靠性与可预测性。

值得玩味的是,尽管存在这些问题的报告,市场数据显示该设备的销售表现并未受到明显影响。这或许反映了消费者对智能设备某种程度的“接受阈值”——在功能创新与稳定性之间,许多人似乎更倾向于前者。

随着科技产品越来越深入地融入我们的生活,类似事件提醒我们,在追求技术突破的同时,不应忽视基础稳定性和用户控制权的重要性。毕竟,真正智能的设备,应该在任何时候都能准确理解并执行用户的意图,而非自行其是。

在人与技术共生的道路上,这样的案例或许只是一个开始,但它无疑为我们敲响了一记警钟:在享受科技便利的同时,保持对设备的最终控制权,始终应是不可动摇的底线。

评论列表