笑声和平民解构历史——《邓南遮占领阜姆自由邦》

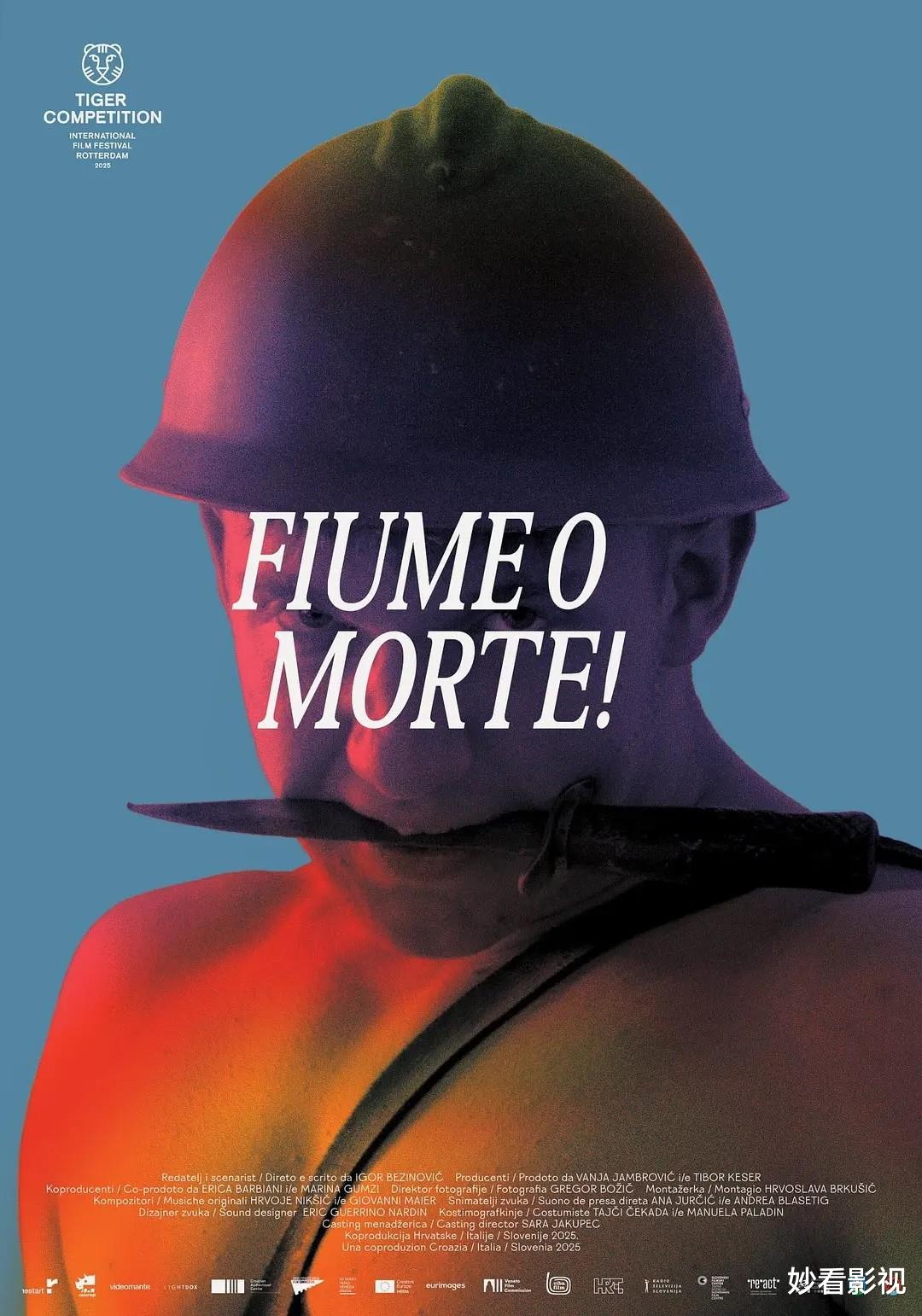

今天聊聊克罗地亚 / 意大利 / 斯洛文尼亚电影《邓南遮占领阜姆自由邦》。

片名Fiume o morte!(2025)。

本片以1919年意大利诗人邓南遮占领阜姆(今克罗地里耶卡)的荒诞历史为蓝本,完成了用笑声解构权威、以平民视角重写历史的大胆实验。

像是一场跨越时空的市民狂欢,更是一次对权力叙事的集体嘲弄。

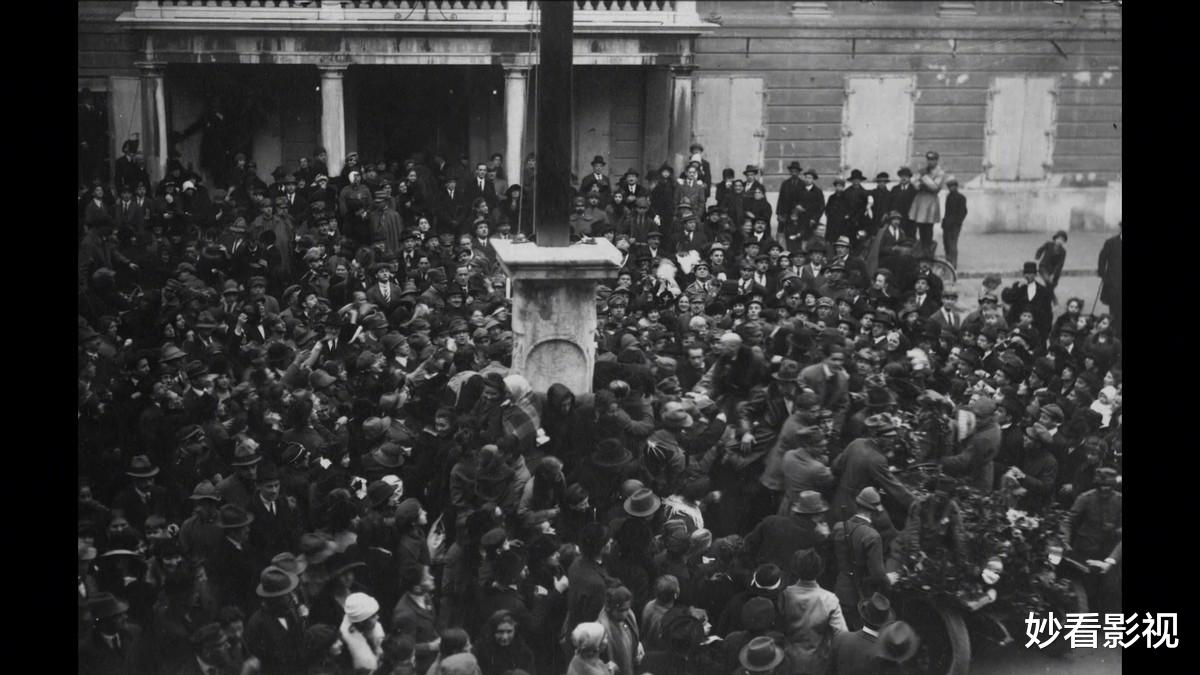

1919年9月,意大利诗人加布里埃尔·邓南遮带着24辆卡车的追随者,开着红色跑车闯进了阜姆港。接下来16个月,这个既懂诗歌又爱枪炮的男人,把这座海边的城市变成了自己的“微型王国”,搞出“阜姆自由邦”,搞出原型法西斯( proto-fascist)的统治,搞出上万张宣传照片,最后在1920年“血腥圣诞”里灰溜溜退场。

影片的开场便颠覆常规,导演没拍一部堆满档案、专家访谈的“正经历史片”,而是手持摄像机走上里耶卡街头,随机询问路人是否知道“邓南遮”。

多数年轻人一脸茫然,少数老人嘟囔着“一个法西斯分子”。这种集体失忆与刻意遗忘成为贝济诺维奇创作的起点。

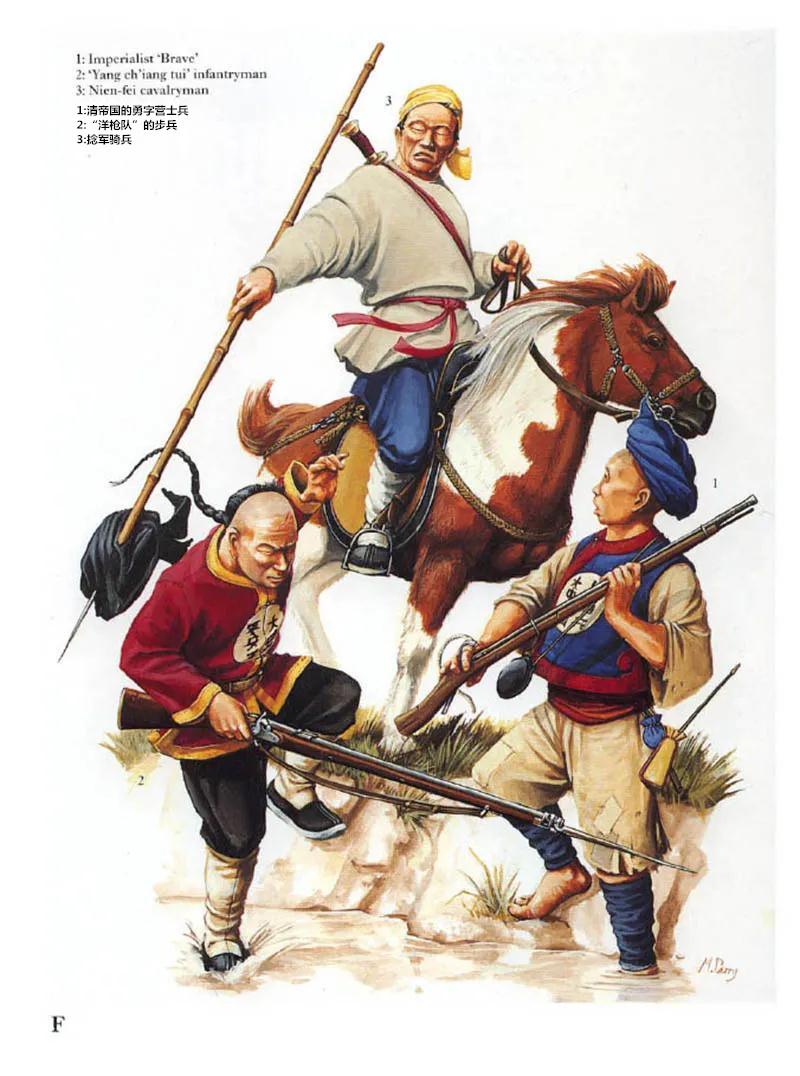

他邀请环卫工人、退伍老兵、朋克乐手甚至路过的老人扮演历史角色,轮流戴上光头头套,穿上军装,模仿邓南遮的做派。他们用一种近乎失传的意大利语方言朗读宣言,扮演着举枪的“军团士兵”在今天的超市门口重演当年的抢劫场景,举着智能手机与游客自拍。

原本被意大利语境里捧为“爱国诗人”的邓南遮,在这些普通人的演绎下,少了神性,多了荒诞。

他不再是教科书里那个遥远的历史符号,而是个爱装腔作势、沉迷自我表演的“小丑”。就像电影里某个场景,“邓南遮”站在空无一人的广场上发表演讲,只有一只流浪狗路过,他却依然念得慷慨激昂。

影片穿插了邓南遮时期留下的上万张宣传照片。

这位迷恋自我造神的诗人喜欢用影像精心编织个人神话,割下鹰头雕塑、标本鸭嘴兽、赤身披罗马长袍的士兵……贝济诺维奇却让现代市民笨拙地模仿这些姿态。

当历史影像与粗糙Cosplay并列时,权力精心构筑的崇高感瞬间崩塌,只剩下草台班子一地鸡毛的荒诞。

影片反映了历史话语权的争夺。

在意大利,邓南遮被奉为爱国诗人,的里雅斯特市甚至为他新立雕像,而在克罗地亚,他是占领者、是法西斯。

导演没有选择单一批判视角,而是共同表现两种叙事。导演把这两种记忆摆在一起,让观众自己看,历史从来不是非黑即白,而是被不同人记得、遗忘、改写的故事。

意大利游客面对镜头坦言“他是法西斯”,而里耶卡青年却反问:“我们为什么要在学校学这段历史?”

一名市民说:“他们(意大利人)总说邓南遮是浪漫的革命者,因为他们不用住在被占领的城市。”

电影形式本身就是一场反抗。导演选择用纪录片+剧情片+街头戏剧+档案影像的混杂体裁对抗单一历史叙事。

利用这种“不纯粹”的形式,来反讽邓南遮的“纯粹意识形态”影片结尾,狂欢节人群涌上里耶卡街头,导演用这场跨越百年的市民庆典宣告,历史终将归于人民,而非野心家。

本片新颖独特之处在于用笑声解构了权力的严肃面具,用市民的笨拙表演撕破了历史的神圣外衣。

通过普通人的视角来记录比较符合人民史观。用最荒诞的方式,说出最严肃的真相。历史不是庙堂之上的教科书,而是街头巷尾的鲜活记忆;不是伟人的独白,而是普通人的合奏。

真正的历史永远属于那些拒绝遗忘、敢于嘲弄、认真生活的普通人。

市民戏谑重演历史,

撕碎权威造神叙事。