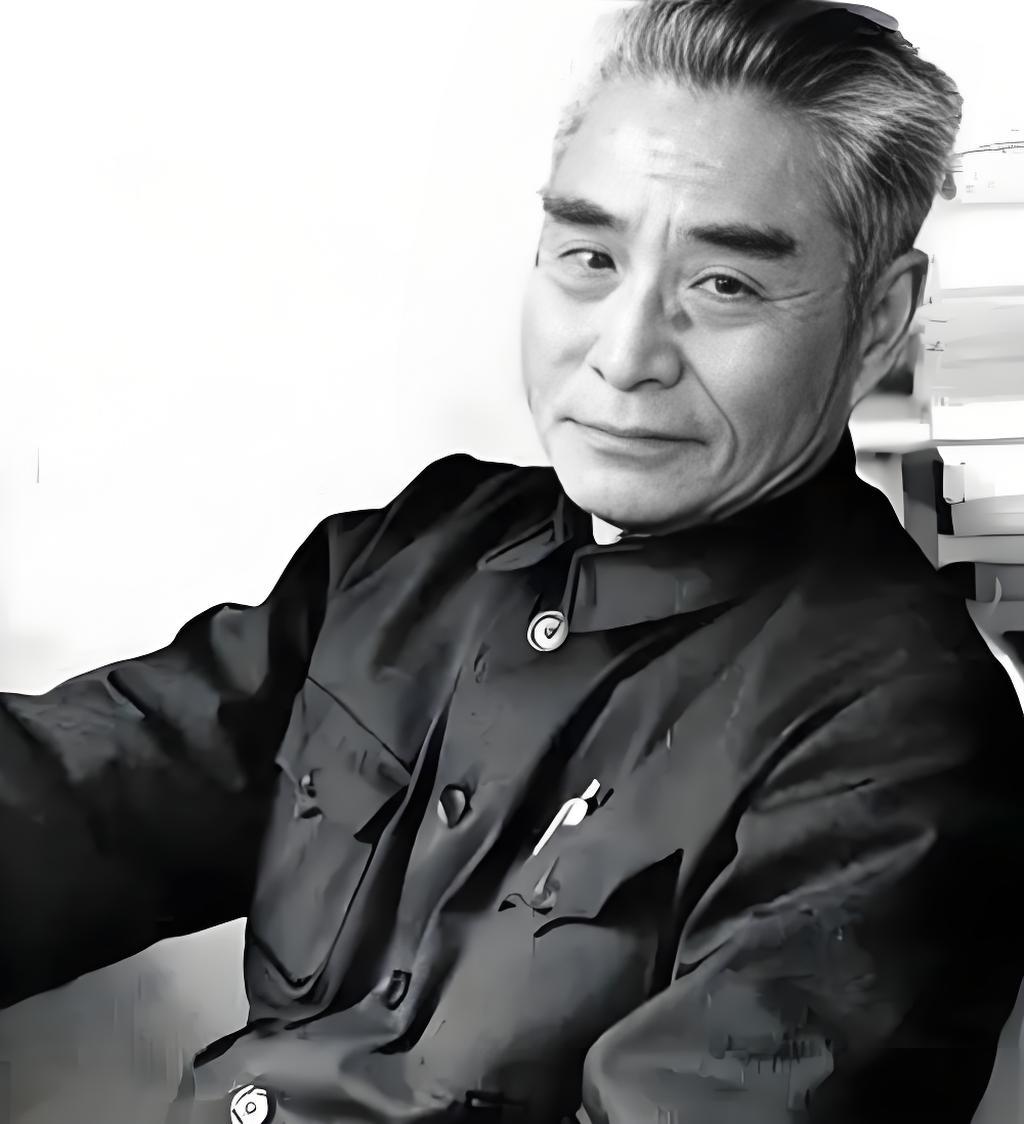

1976年伟人不幸与世长辞。1975年3月才被释放的黄维怎么也没想到,自己的名字会出现在治丧委员会的名单上,并且还被安排为伟人守灵。黄维听到消息后激动不已,守灵时,内心悲恸无比,以至老泪纵横,恰巧一位摄影师无意间拍下了这珍贵一瞬。 1976年,在北京治丧委员会名单上,一个名字让在场者心头一震,黄维。 这位1975年3月刚获特赦的前国民党第十二兵团司令,此刻刚擦过眼泪,却控制不住的再次砸在黑色地毯上。 这个曾被视作“对手”的人,此刻正用最朴素的方式,送别一位他敬畏了一生的“先生”。 1904年,黄维出生在江西贵溪的乡绅家庭。 他从小读私塾,写得一手好字,17岁考进鹅湖师范,成了乡里少见的“文化人”。 可他偏不安分。 在师范和同学聊民族大义,因不满乡绅欺压百姓,一怒之下离开家乡,揣着“救国”的热乎劲儿北上投考黄埔军校。 黄埔一期开学那天,他穿着格格不入的站在队列里。 教官夸他“像个书生”,他却把腰板挺得更直:“书生也能当好兵。” 北伐战争打响后,他跟着部队南征北战。 同僚说他“太轴”,他却反驳:“带兵打仗,哪能马虎?” 26岁那年,他已是团长。 战报里常出现他的名字,说他“指挥稳当,不爱出风头”。 后来他申请去德国军校深造,因战事紧迫折返,回来时带了一箱子军事书籍。 在南京任职期间,他把办公室的地图挂满墙,每天研究到深夜。 部下说:“黄团长打仗,像块啃不动的硬骨头。” 1948年,淮海战役打响。 黄维任第十二兵团司令,率部在双堆集与解放军对峙。 他按图索骥布置防线,却没料到战局瞬息万变。 铁轨被切断,补给线被掐断,最后只能看着部队陷入包围。 被俘那天,他坐在石头上,听着战士们传达战败的消息,沉默了整整一下午。 后来他被送到功德林改造,起初抗拒极了:“我是军人,输了就是输了,但要我认错,没门儿!” 可日子久了,他看着同批战犯陆续松动,听着他们讲家乡的变化、工厂的轰鸣,慢慢不再反驳。 他开始读新书,看报纸,甚至主动申请去工厂劳动。 有次他跟着工人修机器,师傅说:“您这双手,当年拿枪,现在拧螺丝,都不孬。” 他愣了愣,没接话,却把螺丝拧得更紧了。 特赦前一年,他在灯下写了一沓纸,又撕了重写,最后只留下一句:“有些事,得换个角度想。” 1975年3月,黄维走出功德林大门。 看到外面的世界那一刹那,他愣住了。 随后,慢慢走向公共汽车站。 他没想过“东山再起”,只觉得“该做点实事了”。 组织安排他做文史研究,他每月领工资,住旧公寓,抽屉里锁着一本破地图册。 他开始给老同学写信,谈大陆的变化。 去学校做报告,讲“过去的教训”。 甚至主动联系台湾旧友,说“两岸都是中国人”。 有人笑他“变了”,他摇头:“不是变,是看明白了仇恨解决不了问题。” 1976年伟人逝世,治丧委员会名单公布那天,黄维正在办公室整理资料。 看到自己的名字时,他手一抖,纸张散了一地。 组织找他谈话,说:“您是见证者,该送先生最后一程。” 他连夜翻出压在箱底的中山装,把领口熨得笔挺。 守灵那天,黄维提前两小时到。 他把白花别在胸前,又在遗像前三鞠躬。 站在灵堂里,他盯着遗像,眼前闪过无数画面。 黄埔操场的口令、淮海战场的硝烟、功德林的铁窗、工厂的机器轰鸣…… 他不是在哭“输赢”,是哭一个时代的终结,哭一位“先生”用一生践行的“宽容”。 摄影师举着相机,本想拍庄重的仪式,却捕捉到他颤抖的肩膀、滴落的泪。 这张照片后来被登在报纸上,标题是《对手的眼泪》。 黄维晚年仍在为两岸事务奔走。 他说:“我这辈子,最幸运的是看清了仇恨像团火,只会烧了自己;宽容像杯茶,能暖了人心。” 1989年他去世时,灵堂里挂着他生前写的字:“既往不恋,当下不杂,未来不迎。” 1976年的那滴眼泪,早已干在历史的纸页里。但它留下的温度,至今仍在。 一个曾经的“对手”,用半生改造,换来了对“伟人”的理解。 一个曾经的“战犯”,用一滴眼泪,完成了对历史的和解。 这或许就是最深刻的伟大。 不是征服,是包容,不是对立,是看见。 主要信源:(黄维 - 百度百科)

评论列表