下列这组数据揭示了,情绪问题与我们的距离,比想象中更近

9500万——这是我国抑郁症患者的预估人数

28万——每年因自杀失去生命的人中,约40% 患有抑郁症

就诊率不足10%——意味着超过九成的患者仍未获得专业帮助

除抑郁症外,双相情感障碍、焦虑障碍、创伤后应激障碍及注意缺陷多动障碍等精神障碍的患病率也在持续上升。2011年至2021年的全球数据显示,精神障碍患病人数增速超过人口增长,其中20-29岁人群成为患病率增长最快的年龄段。这些流行病学证据表明,精神健康已从边缘健康问题转变为值得全社会关注的普遍公共卫生挑战。

2025年10月10日是第34个世界精神卫生日,今年全国宣传主题确定为“人人享有心理健康服务”。这标志着精神健康已被正式纳入全民健康覆盖体系,成为每个人的基本健康权利。

我们需要意识到:精神健康问题并不遥远,它可能悄然影响任何人的思维、情绪与行为。

01

情绪的晴雨表:从“不开心”到“生病了”有多远

每个人都会有低谷,但如何判断它只是坏心情,还是需要干预的疾病?

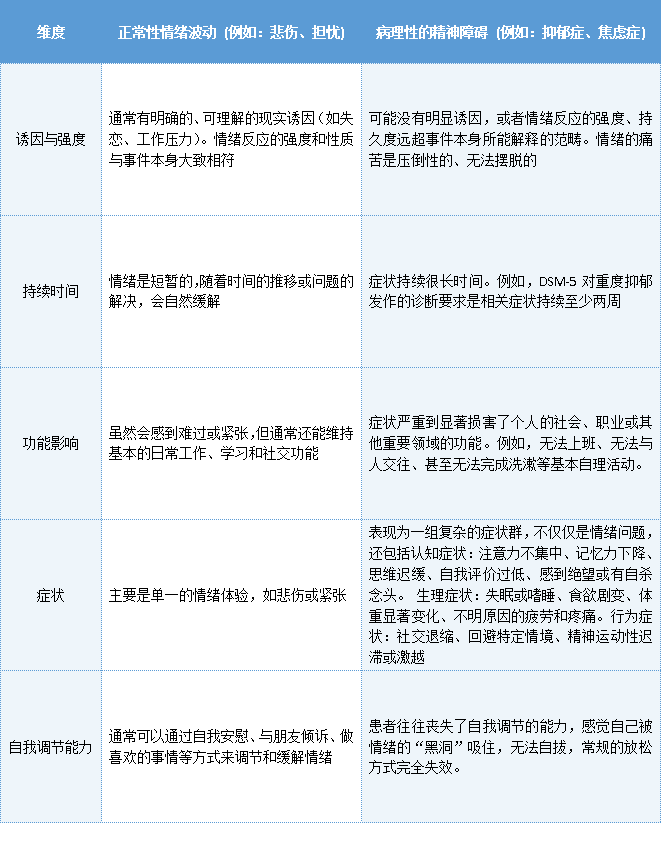

国际通用的诊断标准,如《精神障碍诊断与统计手册第五版》(DSM-5)和《国际疾病分类第十一版》(ICD-11),当以下信号持续出现、影响生活时,你需要的可能不只是“再坚强”一点,主动寻求专业帮助才是对自己更负责任的选择!

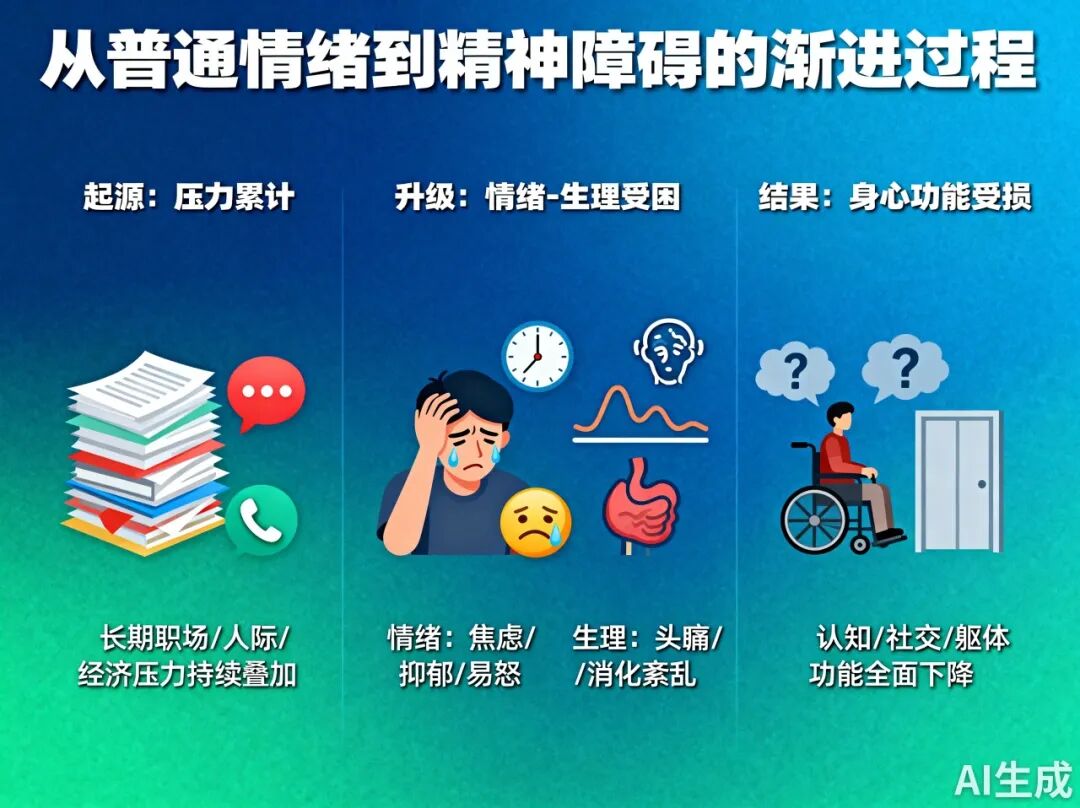

精神疾病的发展通常并非突然发生,而是一个渐进的多阶段过程:

1

起源:压力的累积

• 可能始于长期且未被有效管理的压力。

• 也可能源于不良的应对方式,或经历重大的生活变故。

2

升级:从情绪到生理

• 当负面情绪持续得不到疏导,便会引发生理层面的改变。

• 大脑内关键神经递质(如血清素、多巴胺)的平衡被打破。

• 认知模式开始变得僵化,陷入“灾难化思维”或“非黑即白”的困境。

3

结果:功能的受损

• 最终,个人身心功能全面受损,从正常的情绪波动滑向明确的疾病状态。

这一演变过程往往难以自我察觉,如同“温水煮青蛙”,待生活被严重颠覆时,问题可能已相当深重。

02

这些关于疾病的误解,正在阻碍你获得真正有效的帮助

我们总能坦然告诉朋友自己身体不适,却对内心的抑郁难以启齿。因为前者换来关怀,后者却可能被贴上“他想太多了”的标签。正是这种根深蒂固的偏见,阻碍了我们及时寻求帮助,以下是社会关于精神疾病的常见误解:

精神病就是疯子,是意志力薄弱的表现。

事实:这是一种常见却极具伤害性的误解。绝大多数精神障碍(如抑郁症、焦虑症)患者并未丧失现实认知能力,而是在情绪、思维或行为上承受着真实的痛苦。精神疾病是有生物学基础的医学问题,与大脑功能、神经递质、遗传及环境因素密切相关,并非单纯依靠“意志力”就能克服。将疾病归因于个人软弱,只会加深患者的羞耻感,阻碍他们寻求帮助。

吃药副作用大还上瘾,能不吃就不吃。

事实:对药物的过度担忧常使患者错失治疗良机。现代精神科药物已不断优化,安全性和耐受性显著提升。它们通过调节大脑内失衡的化学物质来缓解症状,是疾病治疗的重要基础。副作用虽可能存在,但多为短期反应,医生也会根据个体情况调整方案以将其降至最低。更重要的是,绝大多数抗抑郁药、抗精神病药并不具成瘾性。

心理治疗就是“陪聊天”

事实:专业的心理治疗并非简单的倾听与安慰,而是一套有科学依据、结构化的临床干预方法。以认知行为疗法(CBT)为例:它拥有严谨的操作框架,能帮助人们识别并修正导致痛苦的负面思维与行为模式。正念、精神动力学等主流疗法也同样拥有坚实的理论基础和操作规程。将它们简单等同于聊天,无疑低估了其专业性。

精神病会遗传,得了就一辈子都好不了

事实:遗传因素确实可能增加患病风险,但并非决定性因素。它更多体现为一种“易感性”,是否发病还受到环境、心理与社会因素的共同影响。绝大多数精神疾病是可治疗、可控制的。通过系统、规范的综合干预,许多患者能够实现临床康复或长期稳定,回归正常的工作与生活。

03

重塑认知:从科学评估到系统治疗

精神疾病是由生物、心理和社会因素共同导致的大脑功能异常,需要科学、系统化的干预。现代精神医学已形成系统化的评估与治疗体系,强调循证干预与全病程管理。下面我们将分步骤解析这一过程。

1

全面评估——绘制个性化的“心理地图”

在精神心理领域,治疗的第一步不是匆忙开始,而是进行全面、深度的评估,旨在理解您独一无二的内心世界。

临床访谈与病史采集:

医生会与您进行深入交谈,详细了解您当前的困扰、症状发展、过往经历、家族史等。这构成了诊断的基础框架。

心理量表筛查:

使用诸如汉密尔顿抑郁量表、贝克抑郁自评量表或患者健康问卷等信效度经过验证的工具,对症状进行初步筛查与严重度评估。在例如上海德济医院神经心理科这样专业机构,其评估体系会整合近300种针对不同心理问题的测试量表,并由经验丰富的专业人员进行分析,以更深入全面地评估患者心理状态

投射测验:

像“房树人测验”(HTP)这样的投射测验,则像一架“心灵潜望镜”,通过分析您无意识的绘画,帮助治疗师洞察潜在的情感冲突和人格动力,完成地图的深层绘制。

生理与神经影像学检查:

研究表明,异常的眼动模式可能成为精神疾病的生物学标志物,因此眼动追踪技术可用于辅助精神分裂症、注意缺陷障碍等疾病的诊断与疗效评估。

2

治疗方案——多元化的“科学工具箱”

基于精准的评估,医生将与您共同商定一个高度个性化的治疗计划,主要包含四大治疗方法:

01

药物治疗:

是目前应用最广、最核心且有效的治疗方法之一。通过调节大脑内神经递质的平衡来快速控制和缓解核心症状,包括抗精神病药、抗抑郁药、心境稳定剂及抗焦虑药几大类型

02

心理治疗:

在专业治疗师的引导下,通过对话和互动,帮助患者理解自身问题、改变不适应的思维和行为模式、学习应对技巧。

认知行为疗法(CBT):识别并改变导致痛苦的非理性思维,是应对抑郁、焦虑的黄金标准。

精神动力学疗法:探索潜意识与早期经历对当前状态的影响。

家庭治疗:改善家庭沟通模式,利用系统力量促进康复。

特色疗法应用:此外,还有如沙盘治疗(通过摆放沙具表达内心,尤其适合儿童青少年及压力疏导)、正念疗法、叙事疗法等丰富选择,确保找到最适合您的治疗路径。

03

物理治疗:

对于部分药物治疗效果不佳、病情严重或存在特殊情况(如严重自杀倾向)的患者,物理治疗提供了强有力的干预手段。主要包括:

重复经颅磁刺激 (rTMS) :一种无创的神经调控技术,通过磁场刺激特定脑区,用于治疗抑郁症、焦虑症、强迫症等 。

深部脑刺激 (DBS)、迷走神经刺激 (VNS) :属于更前沿的神经调控技术,为难治性精神疾病带来了新的希望

04

社会支持与康复训练

康复的终极目标是回归社会。此环节通过生活技能训练、社交技巧练习、职业康复等,帮助患者重建自信与人际网络,更好地回归到社会生活中去。

若您或身边人出现以下情况持续出现两周以上,并显著影响到日常生活、工作或人际关系,就应考虑寻求专业评估:情绪持续低落、悲伤,或变得异常烦躁、易怒;对几乎所有以往感兴趣的活动都丧失了兴趣或乐趣;出现严重的睡眠问题,如失眠或嗜睡;感到极度疲劳,缺乏精力;出现自杀的念头或自伤的行为;出现幻觉、妄想等异常的感知体验;言语和行为变得与平常明显不同,令人难以理解。

精神疾病的康复是涉及生理、心理、社会多维度的长期过程。正因如此,现代专业的治疗机构强调以多学科团队的形式,整合医学评估、心理支持与康复指导,为每位身处困境的个体提供从稳定症状到重建生活的整合型治疗方案,陪伴其一步步走向更深层的平衡与完整。