1912年2月12日,袁世凯带着北洋军往北京城外一站,隆裕太后只好牵着年幼的溥仪宣布退位。清朝268年的统治,就这么画上了句号。

说起来,清朝倒台的关键,并不是革命军有多能打,而是朝廷早就指挥不动袁世凯的北洋军了,名义上是国家军队,实际上只听他一个人的。

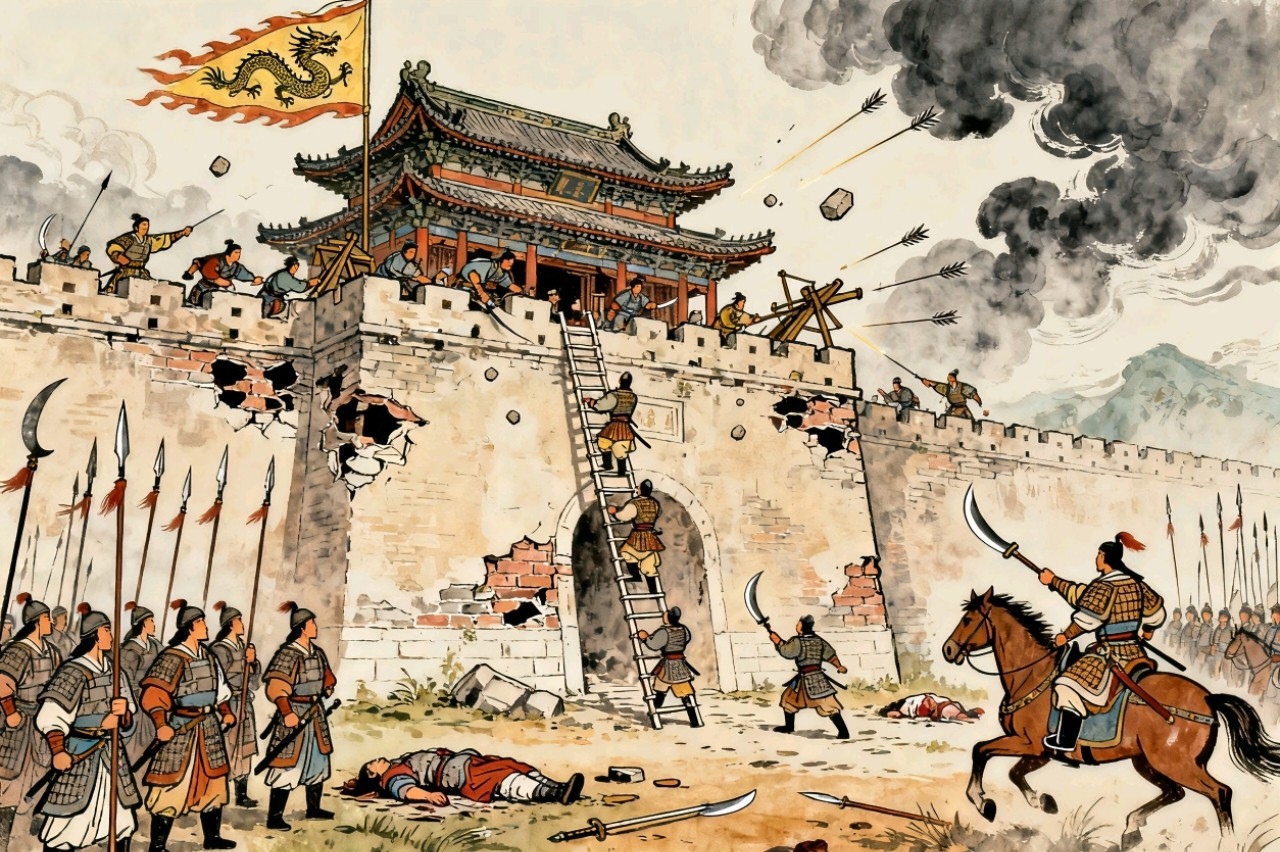

翻开中国历史,东汉末年的群雄并起、唐朝后期的藩镇割据、清末民初的军阀混战,全都指向同一个规律,一旦军阀势力成型,朝廷的兵权基本就名存实亡。

军阀的崛起,往往是从朝廷主动或被动放权开始的。。

中央政府为了应对危机,经常把军事、财政和行政大权打包交给地方官,却又缺乏有效的监督手段,结果亲手培养出自己的掘墓人。

这种制度上的“开口子”,就是兵权流失的第一步。

唐末的节度使制度是个典型例子。唐玄宗为了抵御外族,设立了九个节度使和一个经略使,给了他们统兵、治民、收税的全部权利。

一开始节度使还听命中央,但安史之乱爆发后,朝廷为了尽快平叛,进一步扩大了地方军权。

叛乱平定后,河北那几个镇的节度使不仅手握重兵,还能自己任命官员、收税,甚至父死子继、兄终弟及,成了“名义上归顺,实际上自立”的土皇帝。

朝廷几次想削藩,都因为节度使手握军政财大权而失败,当地方官既能带兵打仗,又能发军饷、管民生,军队当然更听直接领导的,而不是远在长安的皇帝。

东汉末年黄巾起义爆发后,中央军打不过,汉灵帝听了刘焉的建议,把刺史改成州牧,让他们“总管一个州的军政大事,可以自己决断”。

这一改,州牧就成了地方的土皇帝。董卓以并州牧的身份带兵进京,袁绍占冀州、曹操抢兖州,都是靠着州牧的职权发展成军阀。

等到朝廷想收权的时候,已经晚了,州牧手里的兵权、财权和人事权已经形成了一个闭环,朝廷的命令就成了废纸。

就连以“控军严”出名的清朝,最后也栽在了制度崩坏上。清初设计了很巧妙的制衡体系:“调兵权归中央、带兵权归地方、行政权归文官”,实现了“兵不敢乱、将不敢反”。

但太平天国运动时,八旗和绿营兵一触即溃,朝廷没办法,只能让曾国藩、李鸿章自己组建湘军、淮军,还允许他们自筹军饷、自己任命将领。

曾国藩当两江总督的时候,不仅管着湘军,还能收地方税、任命地方官,完全打破了清初的权力制衡框架。当制度约束不了地方势力时,兵权的转移就成了必然。

军队最关心的是“有饭吃、有饷拿”。谁掌握着发饷的权力,谁就掌握着军队的忠诚。

朝廷丢掉兵权的本质,就是丢掉了对军队财政的控制,让士兵从“吃皇粮”变成了“吃将粮”,效忠的对象自然就变了。

鸦片战争后,清朝赔了2100万银圆,财政快撑不住了,太平天国运动更是让中央税收体系彻底瘫痪。

朝廷发不出军饷,只好允许湘军搞“厘金制度”,在交通要道设卡收税,名义上税率1%,但关卡多得要命,一年能收上千万两白银,比朝廷的农业税还多。

这些税款完全由湘军自己支配,士兵的军饷和粮草都是将领发的,不是户部发的。

就像当时人说的:“湘军士兵一个月三两银子,是绿营的两倍,而且从不拖欠,都是曾大帅给的。”

当士兵的生存完全依赖将领时,“只认将帅不认朝廷”就成了常态。

唐末藩镇的“自给自足”同样要命。河北三镇通过控制盐铁专卖、土地赋税,建立了独立的财政体系,甚至能自己铸钱。

节度使把大部分收入都投到军队里,不仅能养大量士兵,还能发高额军饷。

反过来看朝廷,因为藩镇截留税收,财政紧张得连中央禁军的军饷都经常拖欠。

这么一对比,士兵当然更愿意跟着能保证他们吃饱饭的节度使。

唐德宗曾经想用禁军去平定藩镇叛乱,结果禁军因为欠饷直接哗变,逼得德宗狼狈出逃,这就是财政失控导致兵权丢失的直接表现。

东汉末年的军阀也深谙“财权就是兵权”的道理。

曹操占了兖州后,采纳枣祗的建议搞屯田制,“招募百姓种田,收了一百万斛粮食”,解决了军粮问题;袁绍占着冀州,“有十万军队,粮食够吃十年”,才有底气和曹操叫板。

而汉献帝的朝廷,既没地盘收税,又没粮草养兵,只能依附曹操,成了“挟天子以令诸侯”的傀儡。

当朝廷连军队的生存都保障不了时,兵权的流失只是时间问题。

军阀对兵权的终极控制,是把国家军队变成自己的私人武装。

通过改变征兵方式、强化人身依附和思想控制,军队从忠于朝廷的“公家工具”,变成了效忠将领的“私人财产”,这是朝廷彻底丢失兵权的标志。

北洋新军的蜕变是近代军队私有化的典型。袁世凯在小站练兵时,完全抛弃了清朝“兵将分离”的老办法,亲自挑选将领、招募士兵,甚至在军队里搞“效忠袁世凯”的思想教育。

他规定士兵必须记住将领的名字,将领由他直接任命,而且军饷要由将领亲手发,每次发饷,将领都会对士兵强调:“这是袁宫保给你们的钱,要誓死报答。”

袁世凯死后,北洋军立马分裂成直系、皖系等派系,段祺瑞、冯国璋这些将领带着“自己的部队”各立山头,根本不把中央政府放在眼里。

这支装备精良的近代军队,早已不是国家武装,而是将领们争权夺利的工具。

曾国藩创建湘军时,实行“将领必须亲自选,士兵必须自己招”的原则:曾国藩选统领,统领选营官,营官选哨官,哨官选士兵。

这种层层选拔的体系,让士兵只对直接上级负责,最终形成了“只知道有曾大帅,不知道有朝廷”的效忠链条。

湘军士兵大多是湖南老乡,将领经常用宗族、同乡关系维系部队,甚至给士兵发安家费、抚恤金,进一步强化了人身依附。

这种“私人部曲”式的军队,朝廷既调不动,也改编不了。

唐末藩镇的“牙兵制度”把军队私有化推向了极致。

节度使挑选精锐士兵组成“牙兵”,作为自己的亲兵和核心战力,不仅给高额军饷,还允许他们世代当兵。

牙兵和节度使形成了紧密的利益共同体,一旦节度使被朝廷罢免或杀害,牙兵就会发动兵变,另立新主。

河北三镇的牙兵“换主帅就像玩儿似的”,朝廷的任免令根本没用,就是因为牙兵已经成了节度使的私人武装,和朝廷彻底对立。

如果说制度、财政和军队私有化是军阀形成的内因,那么外部势力干涉和中央权威崩塌,就是让朝廷彻底丢失兵权的加速器。

当中央失去公信力,又碰上外部势力插手,军阀割据的局面就会彻底固化。

民国初年袁世凯死后,列强为了争夺在华利益,纷纷扶植代理人:日本支持张作霖的奉系,英美支持吴佩孚的直系,皖系则靠日本借款维持实力。

这些列强不仅提供军火、贷款,还在外交上给军阀撑腰,让直系、皖系、奉系能长期混战。朝廷既没实力压制军阀,又因为列强干涉没法推行统一政策,只能当个旁观者。

就像史料记载的:“北京政府的命令出不了京城,各省督军都看列强的脸色行事。”

东汉末年,董卓随意废立皇帝、曹操挟天子以令诸侯,彻底摧毁了皇权的神圣性;唐末,黄巢起义攻破长安,皇帝狼狈逃跑,中央政府的公信力荡然无存。

清末,辛亥革命爆发后,南方各省纷纷独立,清廷的权威早已名存实亡。

当皇帝不再是“天命所归”,朝廷不再是“天下共主”时,军阀就有了割据一方的合法借口。

袁绍讨伐董卓时打出“清君侧”的旗号,张作霖以“保境安民”为由割据东北,本质上都是利用中央权威崩塌的空子,实现兵权的私有化。

更要命的是,外部干涉和权威崩塌经常形成恶性循环:中央权威越弱,越挡不住外部干涉;外部干涉越深,军阀势力越强,中央权威就越弱。

唐末朝廷因为藩镇割据国力衰弱,最后被契丹入侵;清末因为军阀混战,列强得以瓜分势力范围,都印证了这个悲剧性的循环。

从东汉末年的州牧坐大,到唐末的节度使割据,再到清末的军阀混战,朝廷丢掉兵权的轨迹惊人地相似。

从制度放权的“开门揖盗”,到财政失控的“釜底抽薪”,最后到军队私有化的“改朝换代”,而外部干涉和权威崩塌则加速了这个过程。

这背后揭示的核心规律是,兵权的本质是利益和忠诚的结合,当朝廷既给不了利益保障,又失去了制度约束和权威认同时,军队自然会转向能满足他们需求的军阀。

清朝前期曾经用“拆分权力、派监军、控制军饷”这套严密的体系牢牢掌控兵权,却在晚清因为危机被迫放弃了这套体系,最终养虎为患。

中央对兵权的掌控,从来不能只靠“忠君”的道德说教,而是要靠完善的制度制衡、稳定的财政保障和统一的国家认同。

一旦这些基础动摇了,再强大的朝廷也会失去对军队的控制,最终重蹈历史的覆辙。

评论列表