19 世纪的中国,晚清王朝在岁月的侵蚀下,如同一艘破旧不堪的巨轮,在时代的狂风巨浪中摇摇欲坠。内有太平天国、捻军等农民起义运动风起云涌,沉重打击着清朝的统治根基,社会陷入动荡不安;外有西方列强凭借坚船利炮,强行打开中国的大门,鸦片战争、第二次鸦片战争等一系列侵略战争,让中国被迫签订了《南京条约》《北京条约》等诸多不平等条约,国家主权不断丧失,一步步沦为半殖民地半封建社会 。

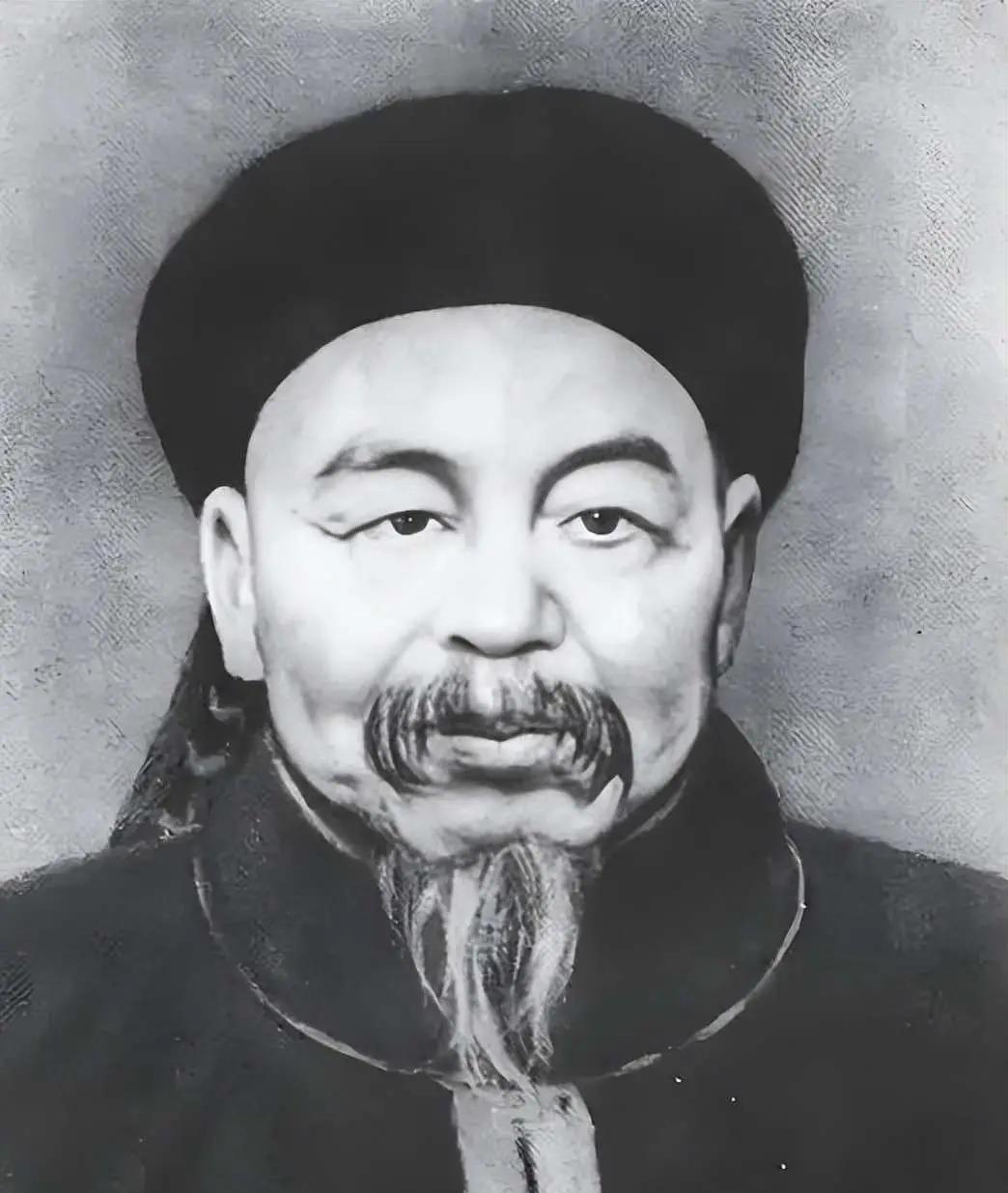

在这风雨飘摇的时代,李鸿章与左宗棠登上了历史的舞台。他们同为晚清重臣,洋务派的代表人物,在那个艰难时世中,为了挽救岌岌可危的清王朝,各自施展浑身解数。然而,他们对于国家发展方向、战略布局等重大问题,却有着截然不同的见解,由此引发了一系列激烈的争论与碰撞。究竟谁的理念才是拯救国家的良方?谁的决策又是对,谁的又是错?今天,就让我们一同走进那段波澜壮阔的历史,探寻李鸿章与左宗棠背后的故事 。

出身与仕途:不同起点,别样人生李鸿章:官宦顺遂路李鸿章出生于 1823 年,安徽合肥的一个官宦世家。其父亲李文安在 1838 年考中进士,官至刑部郎中 ,这为李鸿章的成长提供了较为优越的家庭环境和丰富的人脉资源。在这样的家庭氛围熏陶下,李鸿章自幼便接受了系统而良好的儒家教育,展现出了过人的聪慧与勤奋。

1840 年,年仅 17 岁的李鸿章考中秀才,初露锋芒;1844 年,他参加乡试中举;1847 年,24 岁的李鸿章更是顺利考取进士,正式步入仕途。此后,他进入翰林院,担任庶吉士,后又升任翰林院编修。早期顺遂的科举之路,不仅让李鸿章积累了深厚的学识,更使他在官场中崭露头角,结识了诸多重要人物,为他日后的政治生涯奠定了坚实的基础。

左宗棠:坎坷入仕途左宗棠出生于 1812 年,湖南湘阴的一个破落的地主家庭。虽然自幼聪慧,勤奋好学,对经世致用之学有着浓厚的兴趣,但他的科举之路却充满了坎坷与波折。1832 年,20 岁的左宗棠参加乡试,好不容易中举,可之后三次参加会试,均名落孙山。科举的屡屡失利,让左宗棠心灰意冷,他毅然决然地放弃了科举仕途,回到家乡,开始潜心研究地理、军事等实用学问。

直到 1852 年,太平天国运动的战火蔓延至湖南,左宗棠的命运才迎来了转机。当时,湖南巡抚张亮基在好友胡林翼的极力推荐下,多次邀请左宗棠出山相助。左宗棠最终决定投身于这场动荡的局势之中,进入张亮基幕府,成为一名幕僚。在幕府中,左宗棠充分展现出了自己卓越的军事才能和政治智慧,协助张亮基成功抵御了太平军对长沙的进攻,名声大噪。此后,他又先后辅佐湖南巡抚骆秉章等,在湖南的政治舞台上逐渐站稳了脚跟。然而,与李鸿章相比,左宗棠的仕途起点较低,且充满了艰辛与挑战,这也塑造了他坚韧不拔、务实肯干的性格特点 。

海防与塞防:激烈碰撞的战略抉择李鸿章:海防至上论19 世纪 70 年代,中国边疆面临着前所未有的危机,在这关键时刻,李鸿章提出了 “海防至上” 的观点。他认为,新疆地区土地广袤但贫瘠,经济落后,每年为了维持新疆的军事和行政开支,朝廷需要投入大量的财力和物力,而这些投入所带来的实际收益却极为有限。在他看来,新疆即便收复,也难以从根本上改变国家的财政和国防状况,反而会成为国家的沉重负担。李鸿章曾在奏折中直言:“新疆不复,于肢体之元气无伤。” 由此可见他对新疆战略价值的轻视 。

李鸿章产生这种观点,与当时的国际形势密切相关。在他眼中,日本经过明治维新后,国力迅速崛起,其野心勃勃,对中国的东南沿海地区构成了巨大的威胁。日本凭借着先进的海军力量,不断在东海一带寻衅滋事,企图侵略中国的沿海地区,进而实现其扩张领土的野心。相比之下,李鸿章觉得新疆地区的俄国威胁相对较小,而且新疆距离中原地区路途遥远,补给困难,一旦发生战争,清政府很难迅速做出有效的应对。所以,他主张将有限的资源集中投入到海防建设中,大力发展海军,加强沿海地区的防御力量,以抵御日本等列强从海上的侵略。

左宗棠:塞防不容丢左宗棠则坚决反对李鸿章的观点,他力主收复新疆,强调塞防的重要性。在左宗棠看来,新疆是中国领土不可分割的一部分,其战略地位至关重要。新疆不仅地域辽阔,资源丰富,而且是中国西北的重要屏障,直接关系到国家的领土完整和安全。他曾深刻地指出:“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师。” 意思是说,只有保住新疆,才能保障蒙古的安全,而蒙古的安全又直接关系到京城的安危。如果轻易放弃新疆,就等于打开了中国西北的大门,让俄国等列强有可乘之机,届时,蒙古、甘肃、青海等地都将受到严重威胁,整个中国的北方地区都将陷入危机之中 。

左宗棠还看到了新疆在经济和文化上的重要价值。新疆地处丝绸之路的要冲,自古以来就是中国与中亚、西亚乃至欧洲进行经济文化交流的重要通道。一旦失去新疆,中国不仅会失去大片的领土,还将失去这条重要的贸易通道,对国家的经济发展和文化交流都将产生不利影响。此外,左宗棠也深知,放弃新疆将严重损害国家的尊严和民族的自信心,让世界看到中国的软弱可欺,从而引发更多列强对中国的侵略野心。因此,他坚决主张出兵收复新疆,维护国家的领土完整和民族尊严 。

洋务之路:同中有异的自强探索面对晚清的内忧外患,李鸿章和左宗棠都深刻认识到了变革的紧迫性,积极投身于洋务运动,试图通过学习西方先进技术来实现国家的自强。然而,由于个人经历、思维方式以及对国内外形势的不同判断,他们在洋务实践中采取了不同的路径和方法 。

李鸿章:多元洋务实践李鸿章在洋务运动中堪称一位积极的推动者,他的洋务实践领域广泛,涵盖了军事、工业、商业等多个重要方面。1865 年,李鸿章在曾国藩的支持下,收购了上海虹口的美商旗记铁厂,并将其与原来的两个洋炮局合并,正式创办了江南制造总局。这是当时中国规模最大的近代军事工业企业,拥有先进的机器设备和技术人员,能够生产枪炮、弹药、轮船等各种军事装备 。江南制造总局的创立,标志着中国近代军事工业的起步,对于提升清军的武器装备水平和国防实力具有重要意义 。

在军事方面,李鸿章除了创办江南制造总局,还致力于近代海军的建设。1875 年,他受命督办北洋海防事宜,开始着手组建北洋水师。在随后的十几年间,李鸿章通过向英、德等国购买先进战舰,如定远舰、镇远舰等,同时大力培养海军人才,使得北洋水师迅速发展壮大。到 1888 年,北洋水师正式成军,拥有大小舰船数十艘,官兵四千余人,成为亚洲地区一支不可小觑的海上力量 。鼎盛时期,北洋水师的实力在亚洲名列前茅,让西方列强也不敢小觑,为维护中国的海疆安全发挥了重要作用 。

商业上,李鸿章积极倡导官督商办的模式,创办了一系列民用企业,以达到 “求富” 的目的,为军事工业的发展提供经济支持。1872 年,他创办了轮船招商局,这是中国近代第一家轮船航运公司,打破了外国轮船公司对中国航运业的垄断 。此后,他又相继创办了开平煤矿、天津电报总局、上海机器织布局等企业。这些民用企业的创办,不仅为中国近代工业的发展奠定了基础,还在一定程度上抵制了外国经济势力的入侵,促进了中国民族资本主义的发展 。

然而,李鸿章的洋务实践也存在着一些明显的弊端。一方面,他过于依赖外国技术和设备,在创办军事工业和海军建设过程中,大量引进西方的机器、武器和技术人员,却忽视了自主研发和创新能力的培养。一旦外国停止技术支持或在关键时刻对中国进行技术封锁,中国的军事工业和海军建设就会陷入困境 。另一方面,官督商办的企业模式虽然在一定程度上促进了民用企业的发展,但也存在着诸多问题。由于企业受到官府的过多干预,导致管理腐败、效率低下,商股的权益得不到有效保障,严重制约了企业的进一步发展 。

左宗棠:自主创新洋务左宗棠同样是洋务运动的重要倡导者和践行者,他的洋务理念与李鸿章有所不同,更加强调自主创新和人才培养。1866 年,左宗棠奏请在福州马尾创办福州船政局,这是中国近代最重要的军舰生产基地之一 。为了实现自主造船的目标,左宗棠在创办福州船政局时,不仅从国外引进了先进的机器设备和技术人员,还注重培养本国的技术人才。他设立了船政学堂,分为前学堂和后学堂,前学堂学习造船技术,后学堂学习驾驶和航海技术 。船政学堂采用西方的教学方法和课程体系,培养了一大批优秀的造船和航海人才,如严复、詹天佑、邓世昌等,他们在中国近代的海军建设、铁路建设等领域发挥了重要作用 。

在福州船政局的建设过程中,左宗棠始终坚持自主创新的原则。他鼓励技术人员在学习西方技术的基础上,进行自主研发和改进,力求实现技术的本土化。经过多年的努力,福州船政局逐渐掌握了先进的造船技术,能够生产出各种类型的军舰,包括木质舰船、钢质舰船等,其技术水平在当时处于国内领先地位 。福州船政局生产的军舰不仅装备了中国的海军,还出口到其他国家,为中国赢得了一定的国际声誉 。

除了福州船政局,左宗棠还在其他方面进行了洋务实践。在西北任职期间,他积极推动当地的经济建设,创办了兰州制造局和兰州织呢局等企业。兰州制造局主要生产枪炮等武器装备,为左宗棠平定西北叛乱提供了有力的军事支持;兰州织呢局则是中国近代最早的机器毛纺织厂之一,引进了国外先进的毛纺织技术和设备,推动了中国毛纺织业的发展 。

左宗棠的洋务实践体现了他自力更生的精神和对人才培养的高度重视。他深知,要实现国家的自强,必须依靠本国的技术和人才,而不能一味地依赖外国。因此,他在创办企业的同时,积极培养各类专业人才,为中国近代工业的发展和国防建设奠定了坚实的人才基础 。然而,由于当时中国的整体科技水平和工业基础较为薄弱,左宗棠的洋务实践也面临着诸多困难和挑战,如资金短缺、技术难题等,这些问题在一定程度上限制了他的洋务事业的进一步发展 。

外交舞台:截然不同的应对之策晚清的外交,是一部充满屈辱的历史。而李鸿章与左宗棠,作为清廷的重要外交决策者,却有着截然不同的应对风格 —— 一个主张 “妥协求和”,一个坚持 “强硬抗争”。

李鸿章:妥协求和外交

李鸿章的外交策略,核心是 “以夷制夷”—— 他希望利用列强之间的矛盾,通过让步、签约的方式,为清廷争取 “喘息之机”。可在列强眼中,清廷早已是 “待宰的羔羊”,所谓的 “以夷制夷”,最终往往变成 “被夷所制”。

从 1871 年签订《中日修好条规》,到 1895 年签订《马关条约》,再到 1901 年签订《辛丑条约》,李鸿章几乎参与了晚清所有重要的不平等条约的签订。每次谈判,他都试图通过 “据理力争” 减少损失 —— 签订《马关条约》时,他被日本刺客枪击,却借此机会迫使日本减少了 1 亿两白银的赔款;签订《辛丑条约》时,他又极力斡旋,让列强放弃了 “瓜分中国” 的计划。可即便如此,他依然被国人骂为 “卖国贼”—— 人们只看到他在条约上签字,却看不到他背后清廷的虚弱与无奈。

李鸿章的妥协,本质上是 “实力不济” 的无奈选择。他深知清廷的军事实力远不如列强,一旦开战,不仅会输掉战争,还可能导致王朝覆灭。因此,他宁愿 “忍辱负重”,也要保住清廷的统治 —— 可这种 “以牺牲国家利益换取暂时稳定” 的策略,最终不仅没能挽救清廷,反而让中国陷入了更深的危机。

左宗棠:强硬抗争外交

左宗棠的外交风格,与李鸿章截然相反 —— 他信奉 “以战止战”,认为只有展现出强硬的态度和实力,才能让列强不敢轻易侵犯中国的利益。

收复新疆的过程中,左宗棠的外交智慧展现得淋漓尽致。当时沙俄占领伊犁,却以 “调停者” 的身份自居,试图让清廷承认其对伊犁的控制权。左宗棠深知沙俄 “欺软怕硬” 的本性,因此一边积极备战,派大军进驻新疆,摆出随时进攻伊犁的姿态;一边与沙俄谈判,明确表示 “伊犁乃中国领土,必须归还”。最终,沙俄看到左宗棠的军队战斗力强大,又担心陷入长期战争,不得不放弃对伊犁的占领,与清廷签订《中俄伊犁条约》,将伊犁归还中国。

历史回音:功过是非任评说

当我们站在百年后的今天回望晚清那段风雨飘摇的岁月,再去争论李鸿章与左宗棠谁对谁错,其实早已偏离了历史评价的本质。他们就像一枚硬币的两面,都是那个特殊时代里,试图挽救大清危局的 “裱糊匠”,只是选择了不同的路径,而每条路径的背后,都藏着时代的局限与个人的挣扎。

李鸿章的一生,始终绕不开 “妥协” 二字。他主导签订的《马关条约》《辛丑条约》等一系列不平等条约,让中国背负了沉重的屈辱与枷锁,至今仍被不少人贴上 “卖国贼” 的标签。可若回到当时的语境下,我们会发现,他的 “妥协” 并非完全出于个人意愿。甲午战争后,北洋水师全军覆没,清朝国力空虚,面对列强的坚船利炮,除了签字求和,似乎再无更优解 —— 他曾在签订《马关条约》前与日本反复周旋,甚至因遇刺受伤而争取到赔款减免;在《辛丑条约》谈判中,他拖着病体与十一国列强据理力争,试图减少国家的损失。而他推动的洋务运动,尽管存在依赖外国技术、官督商办效率低下等问题,但江南制造局、轮船招商局等企业的创办,毕竟开启了中国近代工业化的先河,北洋水师的组建也一度让清朝拥有了亚洲顶尖的海军力量。他的 “海防至上论”,虽因放弃新疆的主张备受争议,却也精准预判了日本对中国海疆的威胁,为后来中国海防意识的觉醒埋下了伏笔。

左宗棠的一生,则以 “强硬” 为底色。他力排众议收复新疆,堪称晚清历史上最扬眉吐气的壮举。当时朝廷内部 “海防” 与 “塞防” 之争激烈,李鸿章等人认为新疆 “荒僻无用”,不如将经费投入海防,而左宗棠却坚定地指出:“若新疆不固,则蒙古不安,匪特陕、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防,即直北关山,亦将无晏眠之日。” 他带着棺材出征,率领湘军穿越沙漠戈壁,历经两年苦战,不仅收复了新疆全境,更粉碎了沙俄与英国分裂中国西北的阴谋,保住了中国六分之一的国土。

评论列表