如果现在有一个项目摆在你面前,需要你投入整整20年,并且中途会有连续四五年,它几乎带不来任何关注、没有收入,甚至连你最亲密的伙伴都可能质疑你——你敢开始吗?

我想,99%的人都会下意识地摇头。人生有几个20年?风险太高,变数太大,这听起来像一场豪赌。

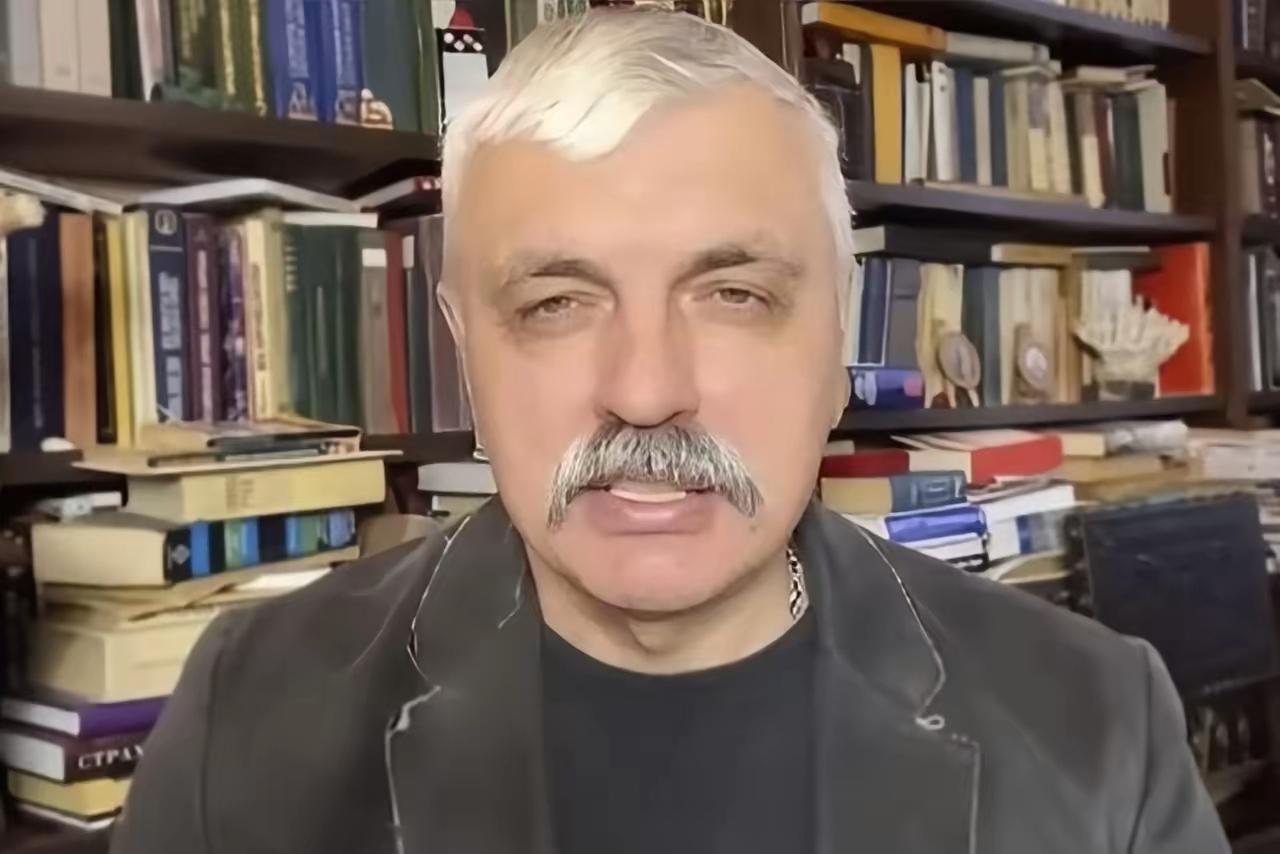

但罗振宇不仅干了,还把这个计划公之于众,称之为“这辈子最划算的买卖”。

这个项目叫“文明之旅”,一个听起来就“史诗感”十足的计划:从公元1000年开始,每周一期,每期一年,用912期节目,超过1000万字,讲完到1912年的中国历史。

他甚至清晰地预见到了最难熬的“至暗时刻”:在自己60岁前后,讲到元朝那段史料模糊、人物陌生的历史时,会面临长达四五年的流量枯竭和商业停滞。他知道自己会经历什么,算清了所有“劫难”,然后,依然选择了开始。

为什么?因为他发现了一个反直觉的成功秘密:有一种成功,不取决于天赋或运气,而取决于你是否能把它做完。

规模,才是最深的护城河我们通常认为,成功是质量的产物。一篇文章要写得好,一个视频要拍得精良。但罗振宇从一本千年古书中得到了一个颠覆性的启示——司马光的《资治通鉴》。

《资治通鉴》的成功,首要因素不是文笔,而是规模。当一部书以如此庞大的体量,系统性地梳理了上千年的历史,它就成了一个绕不开的“事实”。后人想查阅史料,第一选择自然是它,而不是去费力搜寻那些零散的记录。规模本身,定义了它的价值。

这是一种降维打击。当别人在纠结“这一期内容做得好不好”时,罗振宇在思考“这个项目我能不能坚持20年”。别人的成功依赖于单次的爆发,而他的成功,从一开始就只与两件事有关:开始和坚持。

就像他首创的“跨年演讲”,当他把这件事连续做了很多年,它就成了许多人年末的一个“固定节目”,一种可以预期的习惯。所有后来模仿做知识跨年的人,都在无形中为他抬高轿子,验证这个“生态位”的价值。

他不是在做事,他是在向世界输出一种新的“秩序”。

终局画面:是什么在为长期主义续航?道理都懂,但为什么我们总是无法坚持?罗振宇的答案是:因为我们缺乏一个清晰的“终局画面感”。

我们很容易设定短期目标,比如“今年加薪”、“下月减肥”,但很少有人会去想象10年、20年后的自己,会成为一个怎样的人,留下什么样的作品。

罗振宇的终局画面是什么?他说,他能清晰地看到70岁的自己,把这个1000多万字的作品拍在桌上,从“老罗”熬成了“罗老”,觉得自己对得起先人,也给后辈留下了交代。

这个画面,就像灯塔,在未来照耀着他。他说,虽然这是“意淫”,但每当想到那个伟大的登顶时刻,眼下吃的所有苦,都变成了“窃喜”,都觉得无比划算。

这才是长期主义真正的燃料。驱动一个人的,从来不是钢铁般的意志力,而是那个在心中反复播放、熠熠生辉的未来画面。它让你觉得,今天所有的付出,都是在为那个确定的、美好的未来进行一次稳赚不赔的投资。

把自己“产品化”:节奏比内容更重要光有梦想还不够,如何将一个长达20年的宏大叙事,落地为日复一日的行动?答案是:把自己“产品化”。

所谓“产品化”,核心是输出稳定的节奏。

想象一下你追的美剧,为什么是周更而不是随心所欲更新?因为稳定的节奏,才能让你把它纳入你的生活。罗振宇用“刷牙”来比喻:一天不刷牙没啥大事,但你会觉得不舒服。重要的不是某一次刷得有多干净,而是“到点就刷”这个动作本身,它构建了你的生活节奏和自我认同。

内容也是如此。周更的播客、日更的公众号,一旦形成节奏,你就嵌入了他人的生命。你的存在,成了别人时间表的一部分。这时,“节奏”本身的重要性,甚至超过了单期的“内容”。

所以,当罗振宇完成了十年“60秒语音”后,他必须开启“文明之旅”。因为一个长期主义者,生命中需要这样一根“栏杆”,每天扶着它,一步一步,踏实地往前走。

我们普通人,能学到什么?读到这里,你可能会说,罗振宇有团队、有资源,他的成功我们无法复制。但真正值得我们借鉴的,不是他的资源,而是他底层的思维模型:

找到你的“终局画面感”别只盯着眼前的KPI和薪水。花点时间,认真问问自己:10年后,我希望在一个什么领域,留下什么样的痕迹?我希望别人如何谈论我?把这个画面想得越具体越好,把它变成你的精神燃料。

选择一个“规模决定价值”的赛道不是所有事都适合长期主义。但在写作、教育、研究、个人品牌、内容创作等领域,时间和规模就是最坚固的壁垒。你不必追求每一次都惊艳,但你需要追求持续地、足够久地存在。

把自己“产品化”,输出稳定节奏为你的长期项目设计一个可持续的节奏(比如每周写一篇深度文章,每月做一个项目复盘),然后像时钟一样去执行。不要凭心情,要凭纪律。节奏会帮你对抗懒惰,也会让你成为别人生活中“确定”的一部分。

把“劫难”视为计划的一部分任何一个长期项目,都必然有低谷。提前预判它,接受它。当你知道60岁会迎来低谷,你就不会在59岁时恐慌。因为那不是意外,而是你剧本里写好的一幕。走过去,就是坦途。

罗振宇说,“我干一件确定能成的事儿,天下哪有这么划算的买卖?”

这句话真正打动我的,是“确定能成”四个字。这种确定性,不是来自他多聪明,而是他选择了一件“只要做完,就等于做成”的事。

这就像攀登珠峰,当天气晴朗、装备齐全、向导就位,你已经站在了最后的四号营地,那么登顶就几乎成了一个必然事件。

所以,不妨也问问自己:我人生的“珠穆朗玛峰”是什么?我能否设计一个“做完即成功”的项目?我能否接受攀登路上的那些“至暗时刻”?

如果答案是肯定的,那么恭喜你,你已经找到了那条通往确定成功的路。

剩下的,就是扶着栏杆,一步一步,把时间熬成答案。